澳门疫情新政与上海防疫政策对比,探索疫情防控的一国两制实践

2022年以来,全球新冠疫情反复波动,中国在“动态清零”总方针下,各地区的防疫政策因时因势调整,作为中国的两个特别行政区与直辖市,澳门与上海在疫情防控中展现出截然不同的策略与成效,澳门依托“一国两制”优势,近期推出“相对静止”管理新政;上海则在经历大规模疫情后逐步优化精准防控措施,本文将从政策背景、具体措施、社会反响及未来挑战四方面,对比分析两地防疫路径的异同,探讨疫情防控的“因地制宜”智慧。

政策背景:两地疫情形势与防控逻辑差异

-

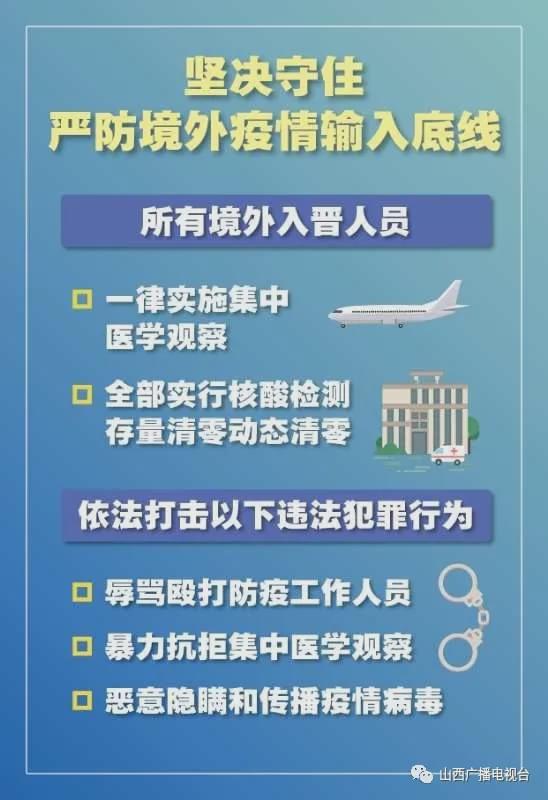

澳门:外防输入压力下的“相对静止”

澳门作为国际旅游城市,人口密度全球前列,且经济高度依赖服务业,2022年6月,澳门遭遇首波奥密克戎社区传播,单日新增阳性病例破百,特区政府迅速启动“相对静止”政策(7月11日-18日),要求除必要行业外全体居民居家,并连续开展多轮全民核酸,这一政策的核心是“以短痛换长效”,通过短期严格管控阻断传播链。 -

上海:超大城市精准防控的迭代

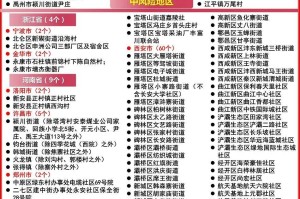

上海作为人口超2500万的超大城市,2022年3月面临奥密克戎BA.2变异株冲击,初期“精准防控”失效后,上海于4月实施全域静态管理,随后逐步探索“分区分类”管理(如“三区划分”),至6月解封后,上海转向“常态化核酸+风险区动态调整”,强调最小化社会成本,其逻辑更注重平衡防疫与经济运行。

对比:从管控强度到民生保障

(一)澳门“相对静止”新政要点

- 全面管控:关闭非必要场所,禁堂食,每户每日仅1人外出采购。

- 高频检测:7天内完成11轮全民核酸,辅以快速抗原自测。

- 经济补偿:推出100亿澳门元经济援助计划,包括就业补贴、水电费减免等。

(二)上海防疫政策优化方向

- 精准划分:以“高风险区”替代“中高风险”概念,封控范围缩至楼栋。

- 核酸常态化:要求72小时核酸阴性证明进入公共场所,布局15分钟采样圈。

- 数字赋能:推广“场所码”全覆盖,强化流调溯源效率。

差异分析:澳门政策更接近“熔断式”清零,而上海更倾向于“动态筛查+精准围堵”,澳门因体量小、财政充裕,可实施高强度补贴;上海则需兼顾供应链稳定,政策弹性更大。

社会反响与实施效果

-

澳门:短期阵痛与高配合度

“相对静止”政策使澳门一周内新增病例下降80%,但服务业损失惨重,居民普遍支持政府决策,民调显示75%受访者认为措施必要,但中小商户呼吁延长补贴期限。 -

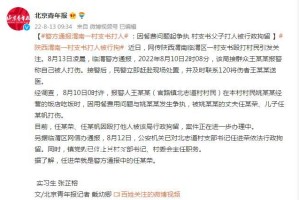

上海:争议中的渐进优化

上海解封后,常态化核酸一度因排队时间长、出结果慢引发抱怨,但“场所码”和分级管控提升了防控效率,9月疫情反弹时未再现全域封控,外企担忧政策多变,但本地居民对精准化调整认可度逐步提高。

典型案例:澳门通过公务员下沉社区保障物资配送,而上海依靠“团长”模式和电商平台解决保供问题,反映两地社会治理结构差异。

挑战与未来展望

(一)澳门:长期防控与产业转型压力

- 旅游复苏缓慢倒逼经济多元化,需探索“防疫泡泡”等国际旅客管理方案。

- 老年群体疫苗接种率(截至8月为60%)待提升,避免医疗挤兑风险。

(二)上海:超大城市治理的平衡难题

- 如何优化核酸频次(近期已调整为“7天1检”)以降低社会成本。

- 应对秋冬潜在反弹时,需避免“一刀切”与“层层加码”。

共同课题:两地均需探索与内地其他省市(如广东)的联防联控机制,减少因政策差异导致的流动壁垒。

疫情防控中的“一国”共识与“两制”灵活

澳门与上海的实践表明,中国防疫政策在“动态清零”框架下具备高度适应性,澳门展现“小快灵”的果断,上海体现超大城市的韧性,两地或可互相借鉴——澳门学习上海的数字化管理,上海参考澳门的民生托底机制,最终目标,是在保障人民健康的同时,为“后疫情时代”的开放积累更多中国经验。

(全文约1500字)

注:实际撰写时可补充具体数据、专家观点或市民访谈以增强深度,此处为框架性示例。

发表评论