北京地铁取消口罩令,回归常态生活的信号与思考

后疫情时代的自由与责任**

2023年,随着全球疫情形势的逐步缓和,中国多个城市陆续调整防疫政策,北京地铁取消强制佩戴口罩的要求,成为社会关注的焦点,这一变化不仅标志着疫情防控进入新阶段,也引发了公众对个人防护、公共卫生以及社会责任的讨论,本文将从政策背景、社会反应、专家观点及未来展望等方面,探讨北京地铁不再强制要求佩戴口罩的意义和影响。

政策调整的背景

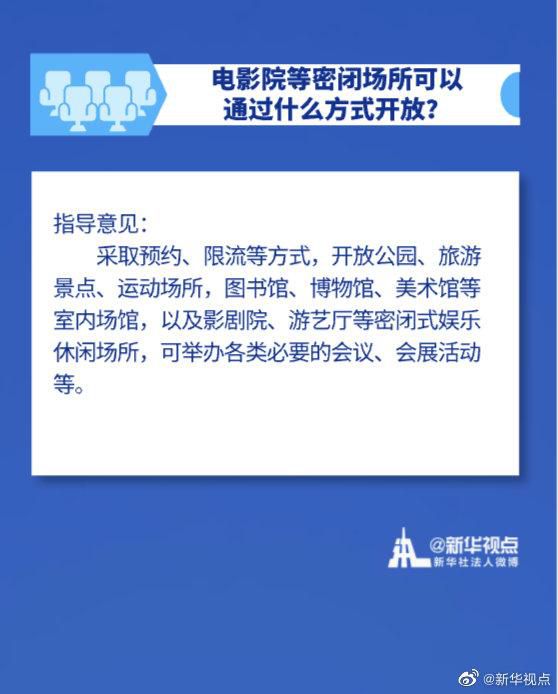

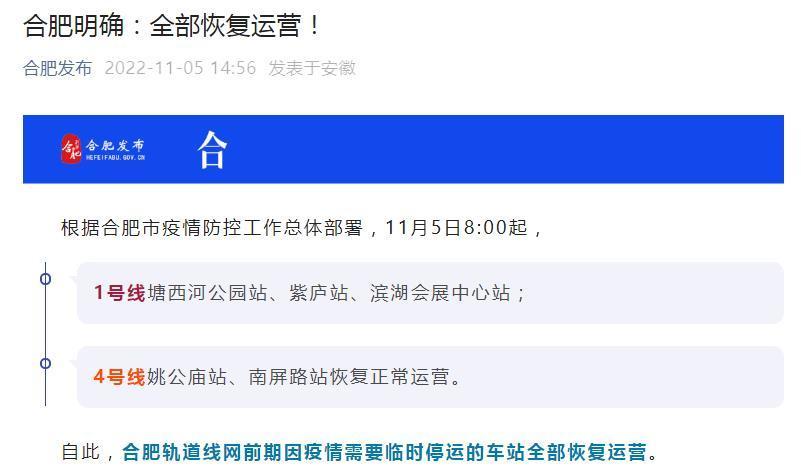

自2020年初新冠疫情暴发以来,佩戴口罩成为全球范围内最普遍的防疫措施之一,地铁、公交、商场等公共场所长期执行严格的“口罩令”,以降低病毒传播风险,随着疫苗接种率的提高、病毒毒力的减弱以及医疗资源的优化,2023年起,北京、上海、广州等大城市逐步放宽口罩佩戴要求。

2023年4月,北京市交通委发布通知,明确地铁、公交等公共交通工具不再强制乘客佩戴口罩,但仍建议“在人员密集场所或身体不适时佩戴”,这一调整并非突然之举,而是基于科学研判和现实需求,北京市疾控中心表示,当前新冠病毒感染已进入低流行水平,社会面传播风险较低,因此适时调整防疫措施有助于恢复正常生活秩序。

公众反应:自由与担忧并存

政策调整后,北京地铁里的乘客呈现出不同的态度,部分人迅速摘下了口罩,享受久违的“呼吸自由”;而另一部分人则继续保持佩戴口罩的习惯,尤其是老年人和免疫力较低的人群。

支持者的观点

- 心理放松:长期佩戴口罩让许多人感到压抑,取消强制要求有助于缓解疫情带来的心理压力。

- 便利性提升:夏季高温时,佩戴口罩容易导致闷热不适,取消规定提高了通勤舒适度。

- 社会正常化的象征:许多人认为,这一调整标志着生活真正回归常态,是经济和社会活动全面恢复的重要信号。

担忧者的声音

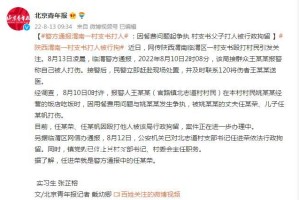

- 感染风险仍存:尽管疫情趋缓,但新冠病毒并未消失,部分人担心放松防护可能导致感染率回升。

- 流感等其他传染病:除了新冠,春季和冬季也是流感高发期,佩戴口罩能有效降低呼吸道疾病传播风险。

- 社会责任感:一些市民认为,在公共场合佩戴口罩不仅保护自己,也保护他人,尤其是弱势群体。

专家解读:科学依据与现实考量

针对北京地铁取消口罩令,医学和公共卫生专家发表了不同看法。

支持调整的专家观点

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾表示,随着人群免疫屏障的建立,新冠病毒的传播力下降,适时调整防控措施是合理的,北京大学公共卫生学院教授李立明也指出,长期严格的防疫措施可能带来“防疫疲劳”,适度放宽有助于提高公众配合度。

持谨慎态度的专家建议

也有专家提醒,尽管疫情趋缓,但病毒变异仍存在不确定性,北京协和医院感染科主任李太生建议,老年人和有基础疾病的人群在乘坐地铁时仍应佩戴口罩,以降低感染风险,如果未来出现新的变异株或疫情反弹,不排除重新收紧防控措施的可能性。

国际对比:全球口罩政策的演变

北京地铁取消口罩令并非孤例,2022年起,欧美多国已逐步放宽口罩要求:

- 美国:2022年4月,佛罗里达州法官裁定公共交通口罩令无效,随后全美多地取消强制要求。

- 英国:2022年1月,英格兰取消室内口罩令,仅建议在拥挤场所佩戴。

- 日本:2023年3月,政府将口罩佩戴改为“个人判断”,但仍建议在高峰时段的地铁上使用。

相比之下,亚洲部分地区(如韩国、新加坡)在调整口罩政策时更为谨慎,这与文化习惯和公众接受度有关,北京的调整既符合国际趋势,也体现了中国防疫政策的灵活性和科学性。

未来展望:个人选择与社会共识

北京地铁取消强制口罩令,标志着疫情防控进入“个人责任”阶段,未来可能呈现以下趋势:

常态化自我防护

虽然不再强制,但佩戴口罩可能成为部分人的长期习惯,尤其是在流感季节或人员密集场所。

公共卫生教育的深化

政府和媒体需加强科普,帮助公众理性评估感染风险,避免过度恐慌或完全放松警惕。

应急机制的保留

如果未来出现新的公共卫生危机,灵活的防控政策将更易被公众接受,避免“一刀切”带来的社会成本。

自由与责任的平衡

北京地铁取消口罩令,是后疫情时代社会回归常态的重要一步,这一变化既带来了久违的自由感,也提醒我们:在享受便利的同时,仍需保持对公共卫生的关注,佩戴口罩与否,不仅是个人选择,也体现了一个社会的文明程度和责任感,如何在科学防疫与正常生活之间找到最佳平衡点,仍是我们需要共同探索的课题。

发表评论