哈尔滨疫情对北京的影响,防控挑战与区域协作

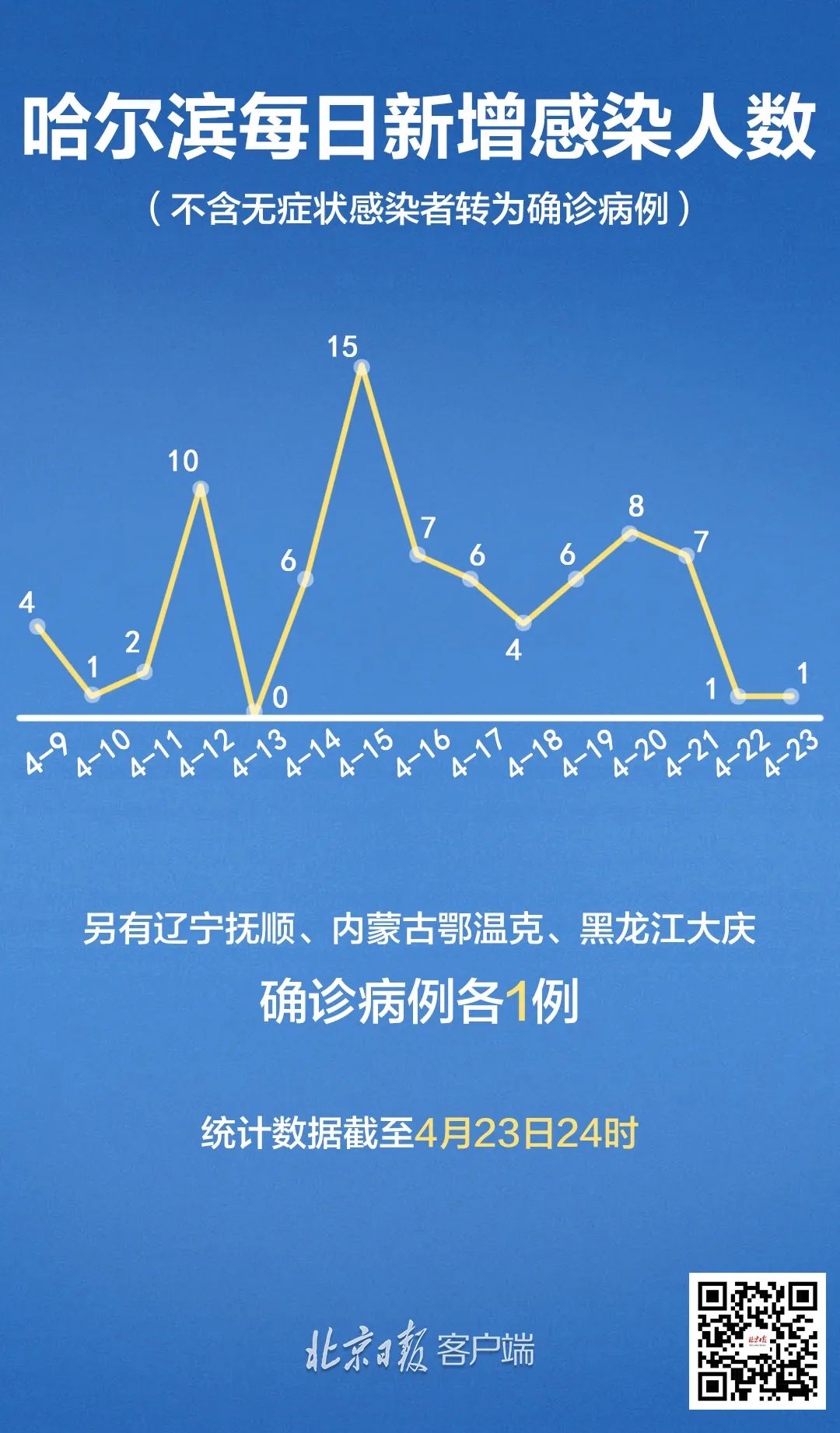

哈尔滨疫情概况

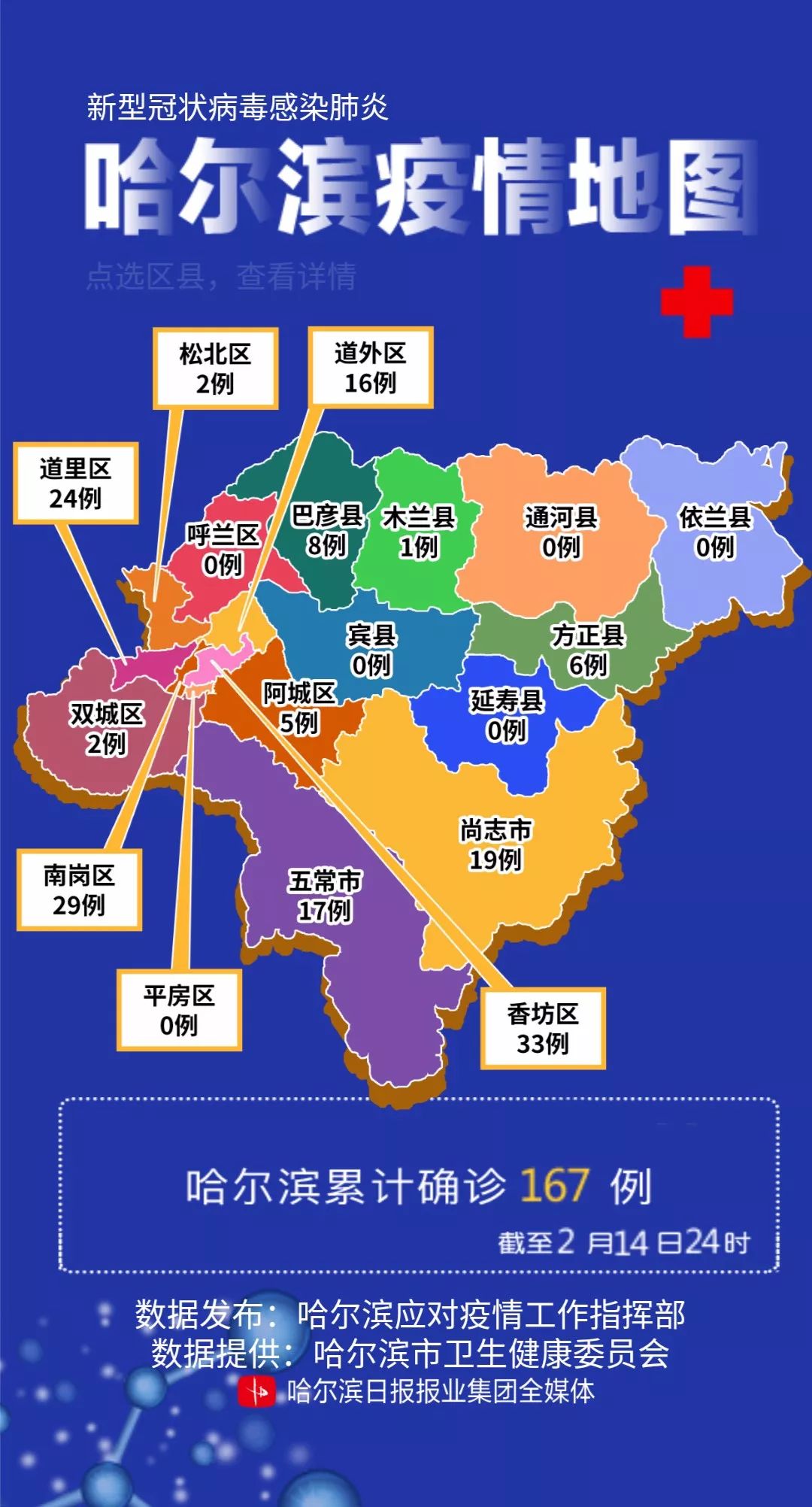

哈尔滨作为东北地区的经济、文化和交通中心,人口流动性较高,尤其在冬季旅游旺季,大量游客涌入,增加了疫情传播的风险,2021年9月,哈尔滨巴彦县出现聚集性疫情,随后扩散至市区,导致多轮核酸检测和局部封控,2022年初,哈尔滨再次因境外输入病例引发本土传播,使得防控形势严峻。

哈尔滨疫情的反复,主要源于以下几个因素:

- 冬季气候因素:低温环境有利于病毒存活,增加了传播风险。

- 人员流动频繁:哈尔滨是东北地区的重要交通枢纽,与北京、上海、广州等大城市联系紧密。

- 防控漏洞:部分基层防控措施执行不到位,导致疫情扩散。

这些因素使得哈尔滨的疫情不仅影响本地,也对其他城市,尤其是北京这样的超大城市构成潜在威胁。

哈尔滨疫情对北京的影响

输入性病例风险增加

北京作为全国政治、经济和文化中心,与哈尔滨之间的人员往来十分频繁,哈尔滨疫情一旦反弹,可能通过以下几种途径影响北京:

- 航空与铁路运输:哈尔滨太平国际机场和哈尔滨火车站每天有大量航班和列车往返北京,增加了输入性病例的风险。

- 商务与旅游流动:哈尔滨是冰雪旅游胜地,冬季游客众多,部分游客在返京后可能成为潜在传播源。

- 务工人员流动:许多在哈尔滨工作的北京籍人员或在京工作的哈尔滨籍人员频繁往返两地,增加了疫情跨区域传播的可能性。

2021年10月,北京曾因哈尔滨输入病例导致个别社区出现关联病例,迫使部分区域加强管控,这表明,哈尔滨疫情对北京的防控体系构成直接挑战。

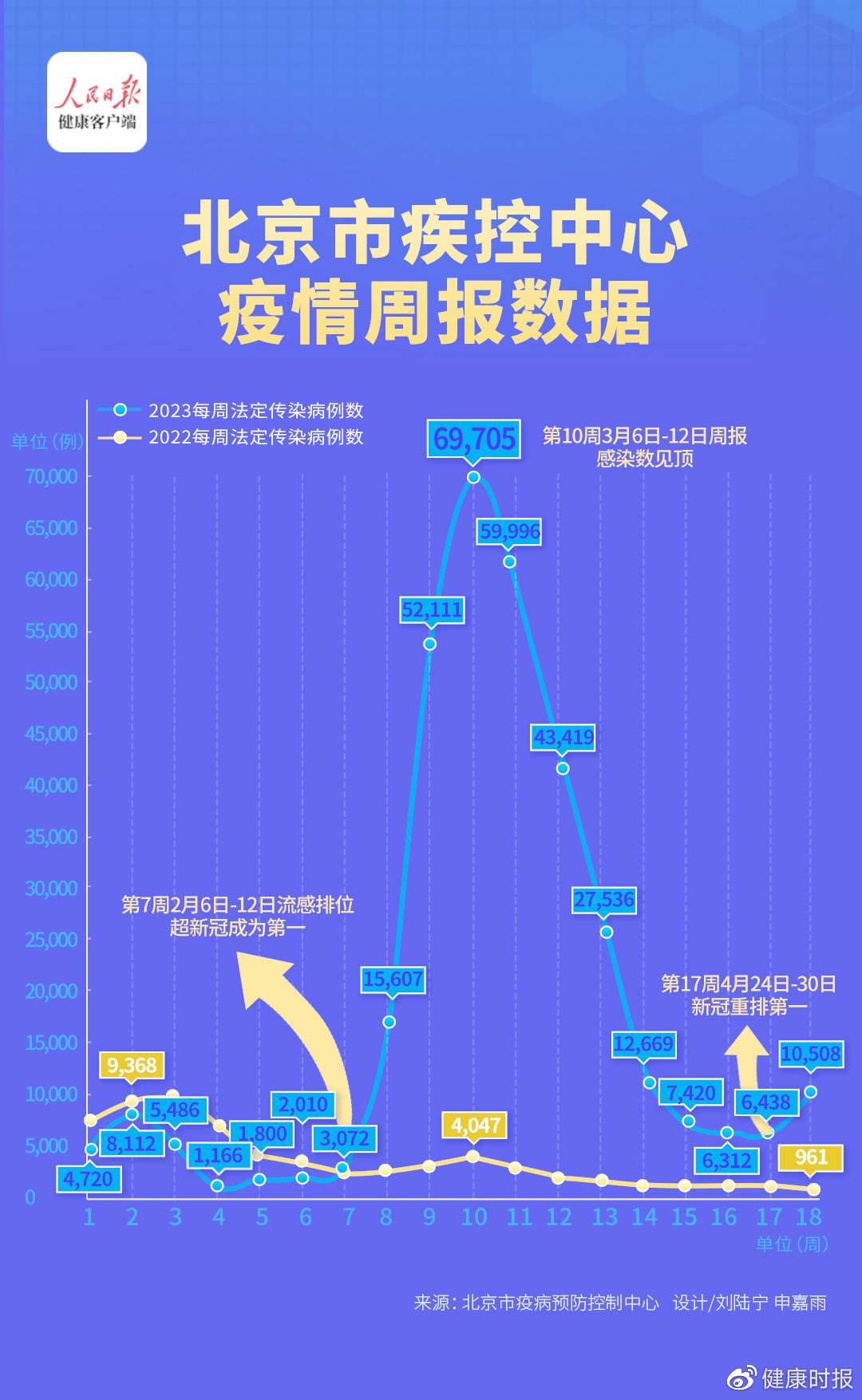

北京防控政策调整

为应对哈尔滨疫情可能带来的风险,北京市政府通常会采取以下措施:

- 加强进京管控:对来自哈尔滨的旅客实施健康码查验、核酸证明要求,甚至限制中高风险地区人员进京。

- 社区排查升级:对近期有哈尔滨旅居史的居民进行摸排,要求居家观察或集中隔离。

- 公共场所防控收紧:商场、地铁、机场等场所加强测温、扫码等措施,降低传播风险。

这些措施虽然有效,但也对北京的日常经济和社会活动造成一定影响,例如旅游、餐饮等行业可能因防控收紧而受到冲击。

区域联防联控机制的考验

北京与哈尔滨同属北方地区,疫情防控需要跨区域协作,哈尔滨疫情暴发后,北京是否会采取更严格的管控措施,取决于两地的信息共享和联防联控机制是否高效。

- 数据互通:两地健康码系统是否能够实时对接,确保行程信息准确?

- 应急响应:一旦发现关联病例,北京是否能迅速启动流调,并与哈尔滨方面协同溯源?

- 资源调配:哈尔滨若医疗资源紧张,北京是否能够提供支援?

这些问题的解决程度直接影响北京对哈尔滨疫情的应对效果。

北京如何应对哈尔滨疫情的影响?

强化“外防输入”措施

北京作为国际化大都市,必须严防外部输入风险,针对哈尔滨疫情,可采取以下策略:

- 动态调整风险等级:根据哈尔滨疫情发展,及时更新中高风险地区名单,调整进京政策。

- 加强交通枢纽筛查:在机场、火车站设立专门通道,对哈尔滨来京人员进行快速核酸筛查。

- 推广“落地检”:要求来自哈尔滨的旅客在抵京后立即进行核酸检测,降低传播风险。

优化区域联防联控机制

北京与哈尔滨应建立更紧密的协作机制,包括:

- 信息共享平台:实现两地疫情数据实时互通,提高流调效率。

- 联合应急演练:定期开展跨区域疫情防控演练,提升协同作战能力。

- 医疗资源互助:如哈尔滨出现医疗资源紧张,北京可派遣专家团队或提供物资支持。

提升社会防控意识

公众的防疫意识对遏制疫情传播至关重要,北京可通过以下方式加强宣传:

- 提醒市民减少非必要出行:尤其是避免前往哈尔滨等疫情风险较高的地区。

- 倡导“两点一线”生活方式:减少聚集,降低感染风险。

- 加强疫苗接种宣传:推动加强针接种,提高群体免疫水平。

未来展望:如何构建更高效的跨区域防控体系?

哈尔滨疫情对北京的影响不仅是一次考验,也为未来跨区域疫情防控提供了经验,未来可考虑以下改进方向:

- 建立全国统一的疫情信息平台,实现各省市数据实时共享。

- 优化交通管控措施,采用智能化手段(如AI测温、大数据行程追踪)提高筛查效率。

- 加强公共卫生应急体系建设,确保在突发疫情时能够快速响应。

发表评论