北京疫情观察,为何仍有累赘病例?防控难点与未来挑战

自2020年新冠疫情暴发以来,北京作为中国的政治、经济和文化中心,始终处于疫情防控的前沿阵地,尽管全国范围内疫情总体可控,但北京仍不时出现零星散发病例,甚至局部聚集性疫情,这些“累赘病例”为何难以彻底消除?是防控漏洞、病毒变异,还是其他深层原因?本文将从疫情现状、防控难点、社会影响及未来挑战等多角度展开分析。

北京疫情现状:累赘病例从何而来?

-

输入性压力持续存在

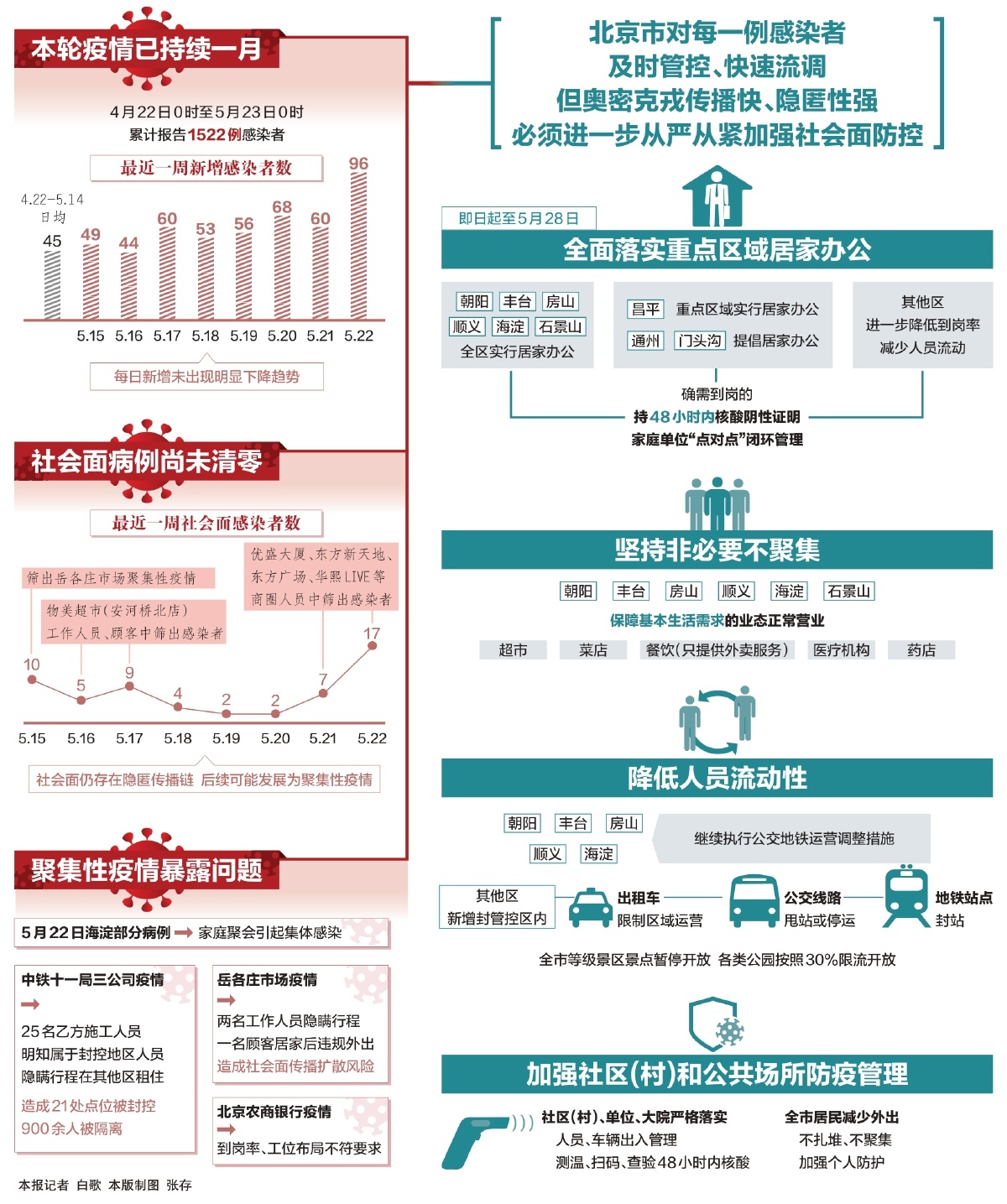

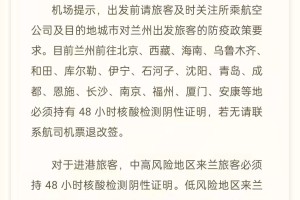

北京作为国际交往中心,境外输入风险居高不下,尽管入境隔离政策严格,但德尔塔、奥密克戎等变异毒株潜伏期长、传播隐匿,可能导致隔离期后“复阳”或漏网病例,2022年初的冬奥会期间,北京虽实现“闭环管理”,但后续仍出现由境外输入引发的本土传播链。 -

本土隐匿传播未完全切断

部分病例溯源困难,存在“零号病人”未明确的情况,2022年5月天堂超市酒吧聚集性疫情中,病例活动轨迹复杂,涉及多区人员流动,导致疫情迅速扩散,此类事件表明,社会面仍存在潜在的传播风险。 -

冷链、物流等非人传人途径

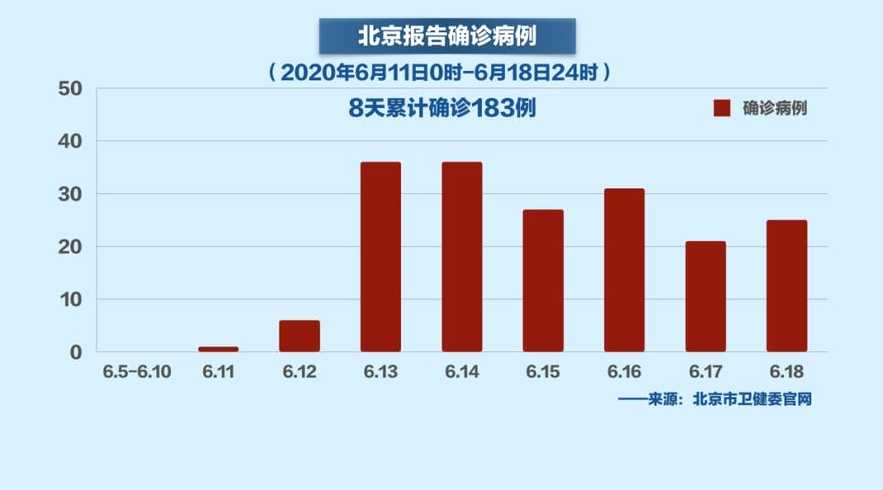

北京多次在进口冷链食品包装上检出新冠病毒,成为疫情反复的“暗线”,2020年新发地市场疫情即由冷链引发,此后虽加强检测,但全球疫情背景下,物传人风险难以归零。

防控难点:为何累赘病例难以清零?

-

超大城市的管理复杂性

- 人口流动量大:北京常住人口超2000万,日均地铁客流超千万,跨区通勤普遍,一旦出现病例极易形成“多点散发”。

- 城乡结合部防控薄弱:部分城中村、郊区出租屋人员密集,核酸筛查和流调难度大,易成疫情“放大器”。

-

病毒变异与免疫逃逸

奥密克戎变异株传播力强、隐匿性高,核酸检测可能出现“假阴性”,导致病例发现滞后,疫苗接种后抗体水平随时间下降,突破性感染增加,形成“免疫洼地”。

-

经济与社会成本平衡

北京长期坚持“动态清零”,但严格的封控措施对服务业、小微企业冲击显著,2022年部分区域暂停堂食、关闭娱乐场所,引发社会对“过度防控”的争议,如何在精准防控与民生保障间取得平衡,成为决策难点。

社会影响:累赘病例下的北京生活

-

常态化核酸与“健康宝”依赖

市民需频繁参与核酸检测,进出公共场所依赖“健康宝”扫码,部分老人、外来务工者面临“数字鸿沟”困扰。 -

心理疲劳与防控倦怠

持续三年的疫情导致公众对防疫措施敏感度下降,出现“口罩佩戴率降低”“聚集活动反弹”等现象,增加防控压力。 -

经济与就业的连锁反应

旅游、餐饮等行业复苏缓慢,部分企业裁员或降薪;核酸检测、疫苗研发等产业逆势增长,凸显疫情下的经济分化。

未来挑战:北京如何应对“长尾疫情”?

-

加强科技防控能力

- 推广“抗原自测+核酸复核”双检模式,提升早期发现效率。

- 利用大数据优化流调,减少“一刀切”封控。

-

完善分级诊疗体系

避免医疗资源挤兑,轻症患者可居家隔离,重症通道保持畅通,2022年底的防控优化已体现这一方向。 -

推动疫苗接种与药物储备

针对老年人等高风险人群加强接种,引进抗病毒药物,降低重症率。 -

探索精准化、可持续的防控模式

借鉴上海、深圳等城市经验,以“最小代价”实现最大防控效果,避免长期“疲劳战”。

北京的“累赘病例”是超大城市疫情防控的缩影,既反映病毒传播的复杂性,也暴露社会治理的短板,未来需在科学防控、民生保障与国际合作中寻找平衡点,为后疫情时代的常态化管理积累经验,正如张文宏所言:“疫情不会一夜结束,但我们可以学会与病毒共处。”对于北京而言,这场持久战仍在继续,而每一次累赘病例的应对,都是对城市韧性的考验。

(全文约1500字)

注:文中数据及案例参考公开报道,可根据时效性补充最新疫情信息。

发表评论