北京飞贵阳航班疫情,防控措施与应对策略

传播链条、防控措施与未来挑战**

2022年初,随着新冠病毒奥密克戎变异株的全球蔓延,中国多地也出现了局部疫情反弹,北京飞往贵阳的一趟航班成为疫情传播的关键节点,导致两地及周边地区出现多例关联病例,这一事件不仅考验了地方政府的应急响应能力,也引发了公众对航空旅行疫情防控的关注,本文将详细分析该航班的疫情传播链条、防控措施、社会影响以及未来航空防疫的改进方向。

疫情背景与传播链条

1 航班疫情始末

2022年3月,北京某航班(如CAXXXX)从北京首都国际机场飞往贵阳龙洞堡国际机场,机上乘客中,有数名旅客在登机前核酸检测呈阴性,但在抵达贵阳后不久被确诊为阳性,随后,贵阳及周边地区陆续发现与该航班相关的感染病例,形成了一条清晰的传播链。

2 病毒溯源

经基因测序分析,该航班上的病毒属于奥密克戎BA.2亚型,与当时北京某区的本土疫情高度同源,推测可能由于个别乘客在登机前处于潜伏期,核酸检测未能及时发现感染,导致病毒在密闭的机舱环境中传播。

3 传播特点

- 密闭空间传播风险高:飞机客舱虽具备空气循环系统,但乘客近距离接触仍可能增加感染风险。

- 跨省流动加速扩散:航班乘客来自不同地区,抵达贵阳后迅速分散,增加了流调难度。

- 潜伏期检测漏洞:部分感染者可能在登机前核酸检测呈阴性,但实际已携带病毒。

政府与航空公司的应对措施

1 快速流调与隔离

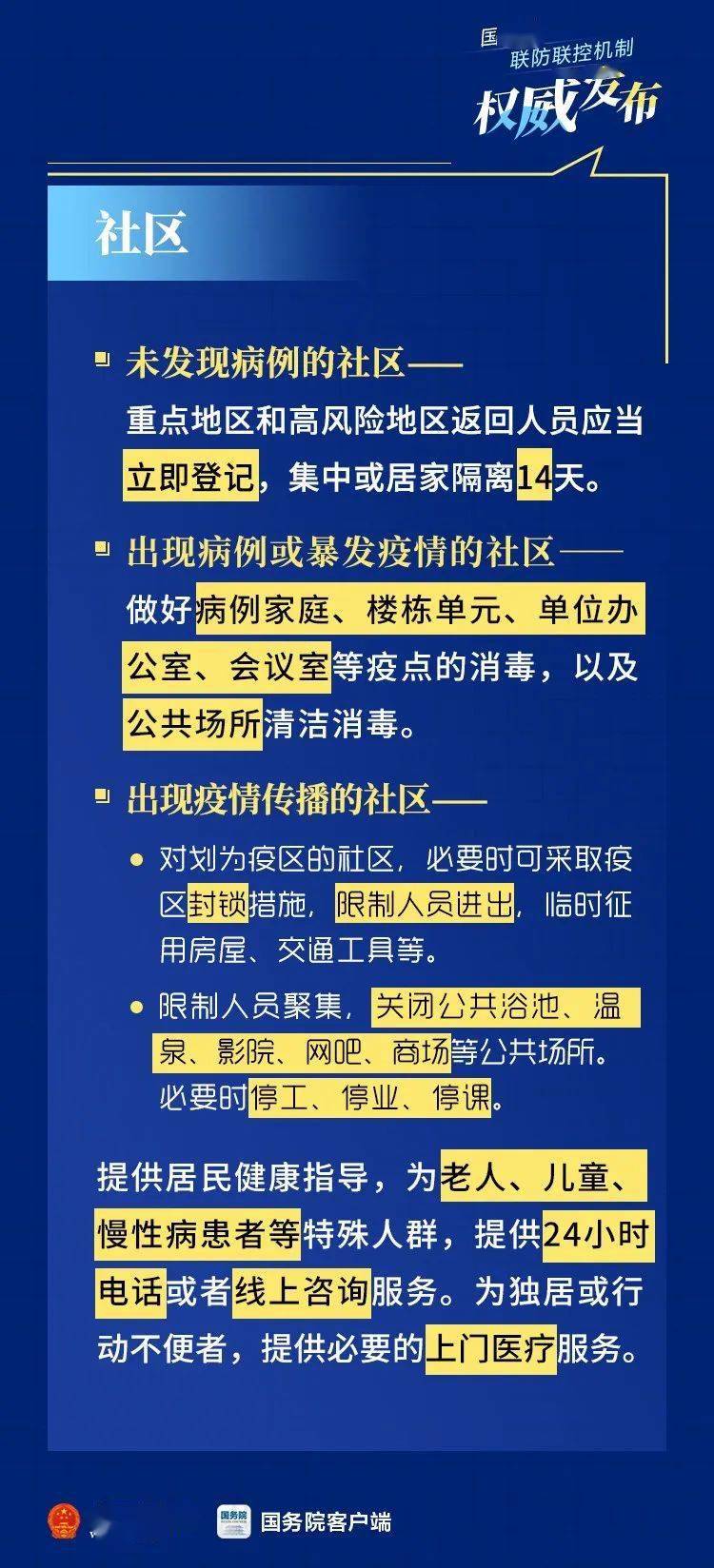

- 贵阳疾控中心在发现首例阳性病例后,立即启动应急响应,对同航班乘客进行追踪,并实施集中隔离或居家健康监测。

- 北京市疾控中心同步排查航班出发前的密接人员,防止疫情进一步扩散。

2 航班熔断机制

中国民航局依据《民航局关于调整国际客运航班的通知》及国内疫情防控要求,对该航班实施熔断措施,暂停该航线运营一段时间,以减少人员流动带来的风险。

3 加强机场防控

- 北京首都机场和贵阳龙洞堡机场均升级了防疫措施,包括加强体温检测、查验48小时内核酸阴性证明、增加候机区消毒频次等。

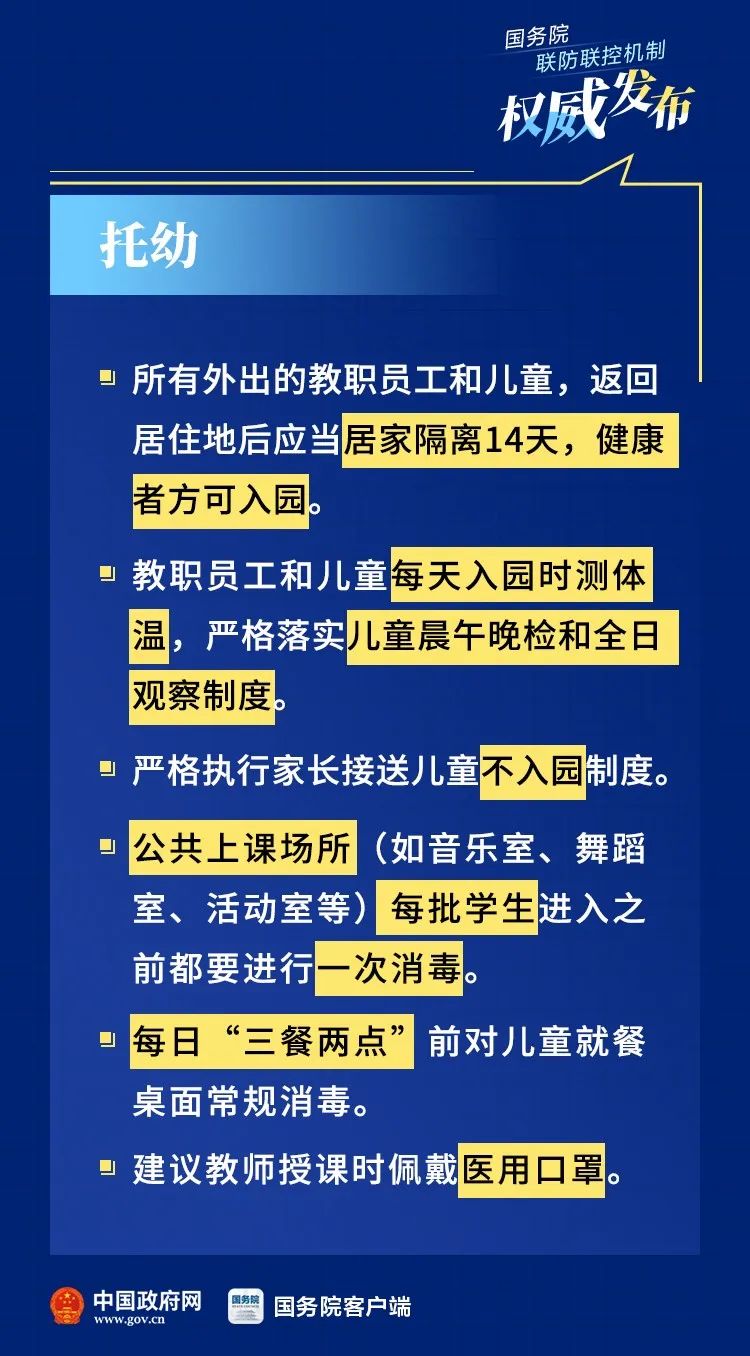

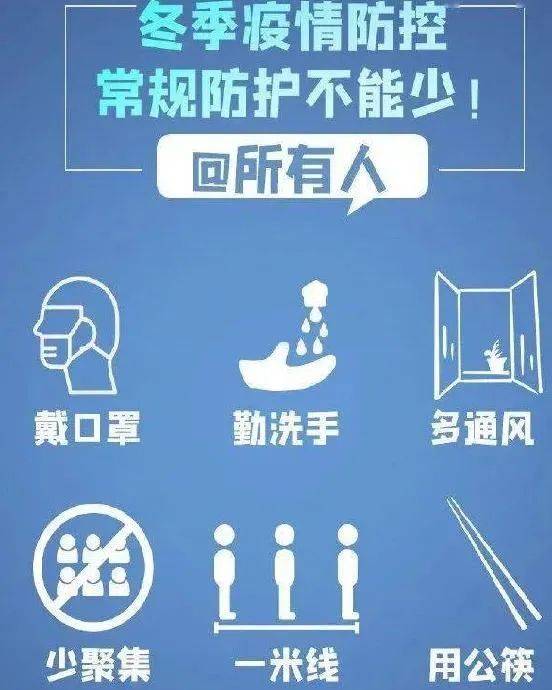

- 航空公司要求乘客全程佩戴口罩,并减少机上服务以降低接触风险。

4 信息透明化

两地政府通过新闻发布会、社交媒体等渠道及时公布疫情进展,避免谣言传播,增强公众信心。

社会影响与公众反应

1 旅客出行受限

由于该航班疫情的影响,北京至贵阳的航线短期内减少,部分旅客被迫改签或取消行程,商务和旅游活动受到冲击。

2 公众对航空安全的担忧

此次事件再次引发公众对航空旅行安全性的讨论,部分人选择推迟非必要出行,航空业客流量出现短期下滑。

3 地方经济影响

贵阳作为旅游城市,因疫情导致部分景区关闭或限流,餐饮、酒店等行业受到波及。

4 舆论与争议

部分网友质疑航空公司和机场的防疫措施是否足够严格,呼吁加强登机前的健康筛查,如增加抗原检测等。

未来航空防疫的改进方向

1 优化登机前检测

- 除核酸检测外,可增加快速抗原检测,提高筛查准确性。

- 推广“健康码+行程码+疫苗接种记录”多重核验机制。

2 提升机舱防疫技术

- 研究更高效的客舱空气净化系统,如紫外线消毒或HEPA过滤技术。

- 减少乘客密度,探索“间隔座位”措施。

3 完善跨省联防联控机制

- 建立全国统一的疫情信息共享平台,确保各地能快速响应跨省传播风险。

- 加强航空与铁路、公路等交通方式的协同防控。

4 加强公众防疫意识

- 通过宣传引导旅客做好个人防护,如正确佩戴口罩、减少机上饮食等。

- 鼓励符合条件的人群接种加强针,降低重症风险。

北京飞贵阳航班疫情事件凸显了航空旅行在疫情防控中的特殊挑战,尽管中国在流调、隔离、熔断机制等方面已有一套成熟的应对方案,但随着病毒变异和全球疫情变化,仍需不断优化防控策略,航空业应在技术、管理和公众教育等方面进一步改进,以平衡疫情防控与经济社会的正常运行。

此次疫情也为其他国家和地区提供了借鉴,即在开放航空运输的同时,必须建立更科学、更灵活的防疫体系,才能有效应对未来可能的公共卫生危机。

发表评论