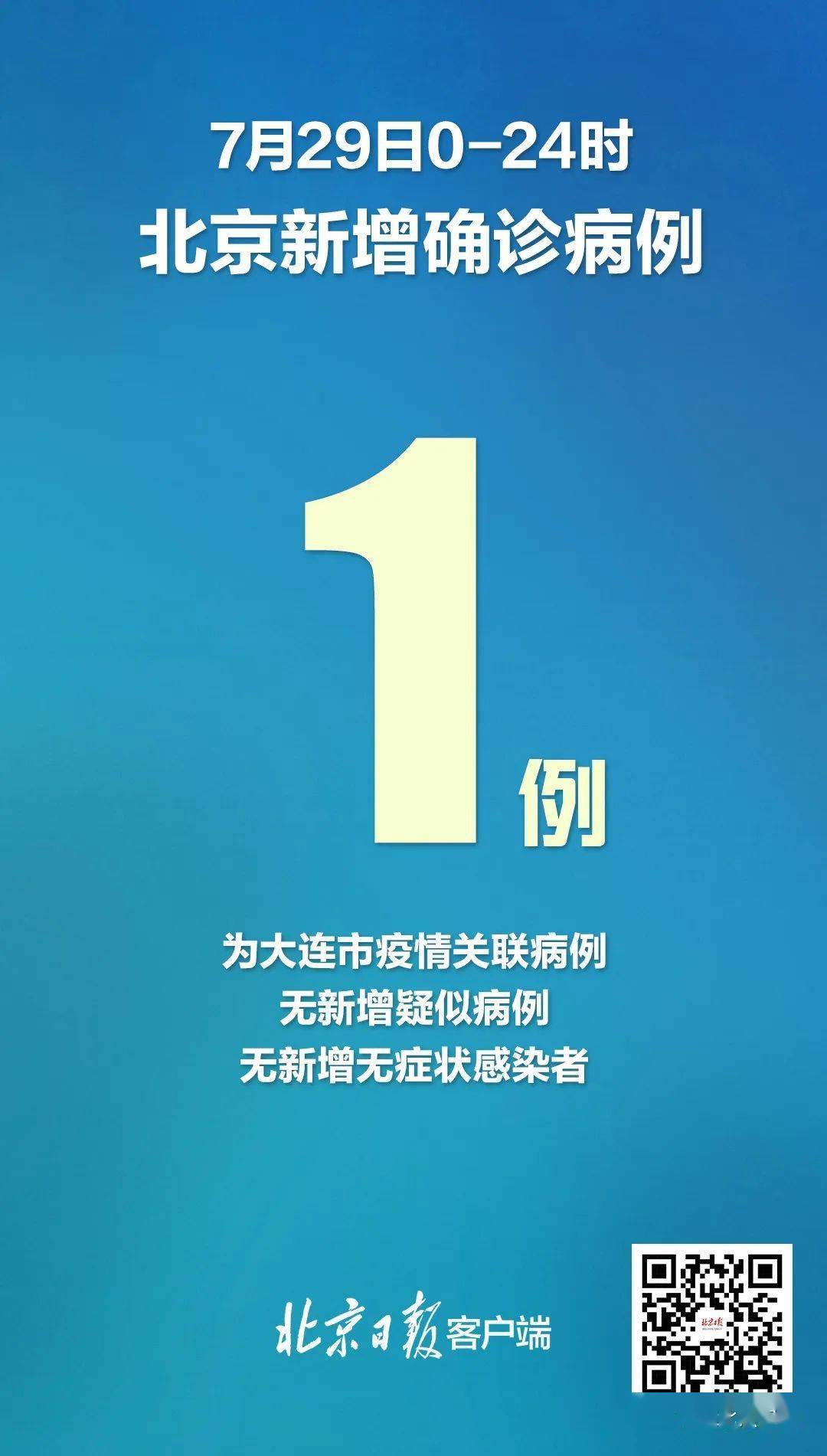

辽宁确诊病例曾2次停留北京,引发跨省疫情防控关注

一则关于辽宁确诊病例曾两次在北京停留的消息引发广泛关注,该病例的行程轨迹涉及多个公共场所,使得北京和辽宁两地的疫情防控形势再度紧张,此次事件不仅凸显了跨省流动对疫情防控的挑战,也提醒公众在常态化防疫背景下仍需保持警惕,本文将梳理该病例的详细情况,分析其可能带来的风险,并探讨如何进一步加强跨区域联防联控机制。

病例基本情况及行程轨迹

据辽宁省卫健委通报,该确诊病例为一名40岁男性,家住辽宁省某市,因出现发热、咳嗽等症状前往当地医院就诊,核酸检测结果呈阳性,流行病学调查显示,该患者在发病前14天内曾两次前往北京,并在京期间出入多个人员密集场所。

第一次停留北京(X月X日-X月X日)

- 行程1:抵达北京后入住朝阳区某酒店,期间曾前往某商务中心参加会议。

- 行程2:前往海淀区某餐厅与客户聚餐,随后前往某商场购物。

- 行程3:乘坐地铁、出租车等公共交通工具往返于多个地点。

第二次停留北京(X月X日-X月X日)

- 行程1:再次入住同一家酒店,并前往某写字楼洽谈业务。

- 行程2:在丰台区某火锅店用餐,随后前往某健身房锻炼。

- 行程3:乘坐高铁返回辽宁,次日出现症状并确诊。

北京市疾控中心已对该病例在京期间的密切接触者进行排查,并对相关场所进行环境采样和消杀,辽宁方面也已对其在当地的密切接触者实施隔离观察。

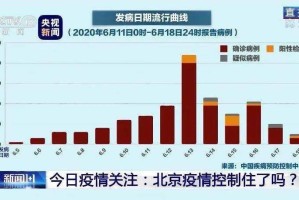

跨省流动带来的疫情防控挑战

该病例的行程轨迹涉及北京多个区,且两次进京均出入人员密集场所,使得疫情传播风险增加,这一事件再次凸显了跨省流动对疫情防控的挑战:

-

人员流动频繁,溯源难度大

现代交通的便利使得人员跨省流动极为普遍,一旦出现确诊病例,其活动范围可能涉及多个省市,增加了流调工作的复杂性,该病例在北京的行程涉及酒店、餐厅、商场等多个场所,接触人员众多,排查难度较大。 -

公共场所传播风险高

该病例在京期间曾多次在餐厅、健身房、地铁等密闭或人员密集场所活动,这些地方容易形成聚集性传播,特别是健身房、餐厅等场所,人员接触密切且防护措施可能松懈,增加了病毒传播的可能性。

-

区域联防联控仍需加强

尽管我国已建立跨区域疫情信息共享机制,但在实际操作中,不同地区的防控政策、检测标准可能存在差异,容易导致信息滞后或遗漏,此次事件表明,仍需进一步优化跨省联防联控体系,确保疫情信息能够快速、准确地传递。

公众应如何做好防护?

面对跨省流动带来的疫情风险,公众应提高警惕,做好以下几点:

-

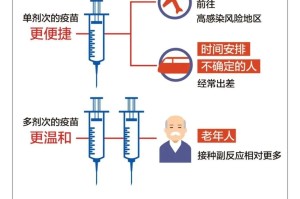

减少非必要跨省出行

如非必要,尽量避免前往疫情中高风险地区,如需出行,应提前了解目的地防疫政策,并做好个人防护。 -

加强健康监测

跨省流动后,应密切关注自身健康状况,如出现发热、咳嗽等症状,及时就医并主动报告行程轨迹。 -

遵守公共场所防疫规定

在餐厅、商场、健身房等场所,应佩戴口罩、保持社交距离,避免长时间停留,尽量选择通风良好的环境,减少感染风险。

-

配合流调工作

如接到疾控部门的电话或短信通知,应如实提供行程信息,以便相关部门快速排查风险。

政府如何优化跨区域防控?

针对此次事件,政府部门应进一步优化跨区域疫情防控措施:

-

完善信息共享机制

建立全国统一的疫情信息平台,确保各地能够实时共享确诊病例、密接人员等信息,避免因信息滞后导致防控漏洞。 -

加强交通枢纽管控

在机场、火车站、长途客运站等交通枢纽,严格落实健康码查验、体温检测等措施,并对来自中高风险地区的旅客加强筛查。 -

推动区域协同防控

北京、辽宁等相邻省市应建立更紧密的联防联控机制,定期召开联席会议,共同研判疫情风险,制定统一的防控策略。

-

提升公众防疫意识

通过媒体、社区宣传等方式,持续向公众普及防疫知识,提高个人防护意识,减少聚集性活动。

此次辽宁确诊病例曾两次停留北京的事件,再次提醒我们疫情防控不能松懈,尽管我国疫情防控取得显著成效,但病毒传播的风险依然存在,尤其是跨省流动带来的挑战不容忽视,公众应继续保持警惕,政府也需进一步完善跨区域联防联控机制,共同筑牢疫情防控的坚实防线,只有全社会共同努力,才能有效遏制疫情扩散,保障人民群众的健康安全。

发表评论