福州高校疫情,挑战与应对

防控措施、影响与未来展望**

2022年以来,全球新冠疫情仍在持续演变,中国各地也面临不同程度的疫情反弹,福州作为福建省的省会城市,拥有众多高校,包括福州大学、福建师范大学、福建农林大学等,这些高校在疫情期间面临着严峻的防控挑战,高校作为人员密集场所,学生来自全国各地,流动性大,疫情防控难度较高,本文将探讨福州高校在疫情期间的防控措施、疫情对高校的影响,以及未来高校防疫的优化方向。

福州高校疫情的发展与防控措施

疫情初期的高校防控(2020-2021年)

在疫情初期,福州各高校迅速响应政府号召,采取了一系列严格的防控措施:

- 封闭管理:高校实行封闭式管理,限制学生出入校园,减少人员流动。

- 线上教学:部分课程转为线上授课,减少线下聚集。

- 健康监测:每日体温检测、健康码查验成为常态。

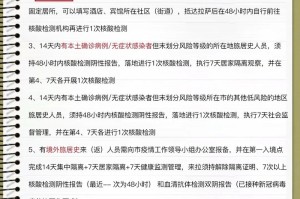

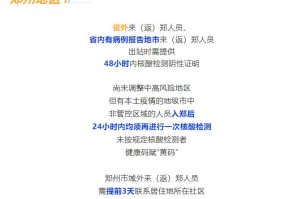

- 核酸检测:定期组织全员核酸检测,确保校园安全。

这些措施在初期有效遏制了疫情在高校内的传播,但也带来了诸多不便,如学生活动受限、心理健康问题增加等。

2022年疫情反弹与高校应对

2022年,随着奥密克戎变异株的传播,福州部分高校出现聚集性疫情,防控压力骤增。

- 福州大学:2022年11月,福州大学旗山校区出现确诊病例,学校迅速启动应急预案,对相关楼栋进行封控管理,并加强核酸检测频次。

- 福建师范大学:由于学生跨校区流动频繁,该校在2022年秋季学期曾短暂转为线上教学,以减少人员接触。

面对疫情反弹,福州高校采取了更加灵活的防控策略:

- 精准防控:不再“一刀切”封闭管理,而是根据疫情形势动态调整措施。

- 加强疫苗接种:推动师生接种加强针,提高群体免疫力。

- 心理疏导:设立心理咨询热线,帮助学生缓解焦虑情绪。

疫情对福州高校的影响

教学模式的转变

疫情促使高校加速推进线上教学,许多课程采用“线上+线下”混合模式,虽然线上教学提供了灵活性,但也存在一些问题:

- 教学质量参差不齐:部分课程因网络条件或教师适应不足,教学效果受到影响。

- 师生互动减少:线上课堂难以实现面对面交流,影响学习氛围。

学生生活与心理健康

长期的疫情防控措施对学生的日常生活和心理状态产生了深远影响:

- 社交活动受限:社团活动、体育赛事等线下活动减少,学生社交需求难以满足。

- 心理健康问题凸显:封闭管理、学业压力等因素导致部分学生出现焦虑、抑郁情绪。

科研与学术交流受阻

高校的科研工作也受到疫情影响:

- 实验室开放受限:部分实验课程和研究项目被迫推迟。

- 学术会议转为线上:国际国内学术交流减少,影响科研合作。

福州高校疫情防控的经验与不足

成功经验

- 快速响应机制:福州高校在疫情初期能够迅速调整管理措施,减少疫情扩散风险。

- 多方协作:高校与地方政府、疾控中心紧密合作,确保信息畅通和资源调配。

- 科技助力防疫:部分高校采用智能门禁、健康码大数据分析等技术手段,提高防控效率。

存在的不足

- 防控政策灵活性不足:部分高校在初期采取“一刀切”封闭管理,未能充分考虑学生实际需求。

- 心理健康支持不足:虽然设立了心理咨询服务,但覆盖面有限,部分学生未能及时获得帮助。

- 线上教学资源不均衡:部分贫困学生因设备或网络条件不足,学习受到影响。

未来福州高校疫情防控的优化方向

建立更加科学的防控体系

- 动态调整防控政策:根据疫情形势灵活调整校园管理措施,避免过度防控。

- 加强应急预案:针对不同疫情场景制定详细应对方案,提高处置效率。

提升线上教学质量

- 优化教学平台:加强教师培训,提高线上课堂互动性。

- 保障学生公平学习机会:为经济困难学生提供设备支持,确保线上学习无障碍。

关注学生心理健康

- 扩大心理咨询服务:增加心理辅导资源,定期开展心理健康讲座。

- 丰富校园活动:在符合防疫要求的前提下,组织小型线下活动,缓解学生压力。

推动科研与学术交流恢复

- 逐步开放实验室:在确保安全的前提下,有序恢复科研活动。

- 探索线上线下结合的学术会议模式:利用数字化手段促进学术交流。

福州高校在疫情期间展现了较强的应对能力,但也暴露出一些问题,高校需要在疫情防控与正常教学、科研活动之间找到平衡,既要保障师生健康,也要尽可能减少疫情对教育的影响,随着疫苗接种的普及和防控经验的积累,福州高校有望在未来的防疫工作中更加科学、高效地应对挑战,为师生创造更安全、更稳定的学习环境。

发表评论