疫情下的香港特别行政区,治理体系与抗疫实践

香港特别行政区(以下简称“香港”)自1997年回归以来,一直实行“一国两制”方针,享有高度自治权,在新冠疫情期间,香港的治理模式、与中央的关系以及抗疫措施成为全球关注的焦点,本文将从香港的管辖归属、疫情中的挑战、中央与特区的协作、以及社会反响四个方面,探讨香港在疫情中的表现与未来走向。

香港特别行政区的管辖归属

根据《中华人民共和国宪法》和《香港特别行政区基本法》,香港是中华人民共和国不可分割的一部分,直辖于中央人民政府,香港享有高度自治权,包括行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权,但外交和国防事务由中央负责。

在疫情中,香港的公共卫生政策主要由特区政府制定和执行,但中央政府在必要时提供支持,2022年初香港第五波疫情暴发时,中央派遣专家组、医疗队,并协助建设方舱医院,体现了“一国两制”下的协作机制。

香港疫情的阶段性挑战

早期防控与“清零”政策

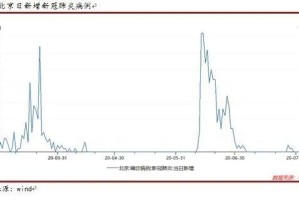

2020年至2021年,香港采取严格的“清零”策略,包括入境隔离、社交距离限制和大规模检测,这一阶段香港疫情相对可控,但经济和社会活动受到较大影响。

第五波疫情与医疗资源挤兑

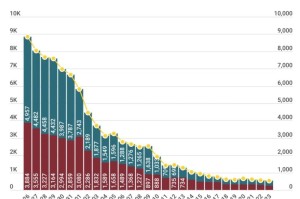

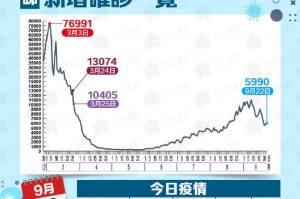

2022年初,奥密克戎变异株引发香港第五波疫情,单日新增病例一度超过5万例,公立医院超负荷运转,暴露出医疗资源不足、长者疫苗接种率低等问题。

与内地通关的困境

香港的防疫政策长期与内地保持一致,以实现“通关”为目标,但由于病毒变异和国际旅行需求,特区政府的政策调整面临两难。

中央与特区的协作机制

资源与技术支持

中央政府在疫情期间向香港提供了多轮援助,包括:

- 派遣内地医护团队支援抗疫;

- 快速建成青衣、新田等方舱医院;

- 保障物资供应,如核酸检测试剂和中医药。

政策协调与“动态清零”

中央支持香港坚持“动态清零”,但同时尊重特区的决策权,2022年3月,特区行政长官林郑月娥宣布暂缓全民强制检测,中央表示理解。

“爱国者治港”与治理效能

2021年香港选举制度完善后,新一届特区政府在抗疫中展现出更强的执行力,2023年取消入境隔离政策时,决策过程更为高效。

社会反响与争议

市民对防疫措施的态度

香港社会对防疫政策存在分歧:

- 部分市民支持严格措施以保护长者;

- 年轻群体和商界则呼吁放宽限制,恢复国际联系。

国际舆论与“一国两制”解读

西方媒体常将香港的防疫政策与“自治权”挂钩,质疑中央“干预”,但实际上,香港的抗疫始终以科学为本,中央的支持旨在保障市民健康。

疫情后的反思与改革

疫情暴露了香港医疗体系的短板,如公立医院床位不足、基层医疗薄弱,特区政府已计划增加医疗投入,并推动“智慧医疗”发展。

香港抗疫的启示

- “一国两制”的灵活性:中央在尊重高度自治的同时,能够及时提供支持,体现制度优势。

- 公共卫生体系的韧性:未来需加强应急能力建设,尤其是长者照护和疫苗接种。

- 平衡防疫与经济:香港作为国际金融中心,需在防控疫情与保持开放间找到平衡。

香港的抗疫历程既是特区治理能力的试金石,也是“一国两制”实践的生动案例,在中央的支持下,香港逐步走出疫情阴霾,但未来的挑战仍存,只有坚持科学防控、凝聚社会共识,才能实现长治久安。

(全文约1800字)

注基于公开资料梳理,观点中立,旨在提供信息参考,如需进一步调整篇幅或侧重点,可随时补充。

发表评论