香港内地疫情通关消息,政策调整、经济复苏与民生期待

2023年,随着全球疫情进入新阶段,香港与内地之间的通关政策成为社会关注的焦点,从严格的隔离措施到逐步放宽的“通关”安排,这一过程不仅关乎两地居民的日常生活,更对经济复苏、社会融合及区域发展产生深远影响,本文将梳理香港与内地疫情通关的最新动态,分析政策背后的考量,并探讨其对民生、经济及未来的潜在影响。

疫情背景与通关政策演变

疫情初期的严格管控

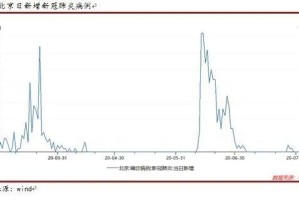

2020年至2022年,香港与内地为防控疫情,实施了严格的边境管制措施,香港曾长期执行“14+7”隔离政策(14天集中隔离+7天居家监测),而内地则坚持“动态清零”策略,两地人员往来大幅减少,跨境家庭、商务活动及旅游业受到严重冲击。

2023年政策逐步放宽

随着疫苗接种率提升和病毒毒性减弱,2023年初,香港与内地开始分阶段恢复通关:

- 1月8日:首阶段“免隔离通关”启动,每日限额6万人次,需持48小时核酸阴性证明。

- 2月6日:全面恢复内地与港澳人员往来,取消核酸检测要求,口岸全面开放。

- 4月起:高铁香港段重启,跨境巴士、航班逐步加密,两地交通网络基本恢复正常。

这一系列调整标志着香港与内地进入“后疫情通关时代”,但也伴随着对疫情反弹的谨慎监控。

通关政策调整的动因

经济复苏的迫切需求

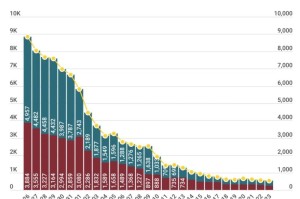

香港作为国际金融中心,长期封关导致GDP连续两年负增长(2020年-6.1%,2022年-3.5%),内地游客的缺席使零售、餐饮、旅游等行业损失惨重,据香港旅发局数据,2022年访港旅客仅60万人次,较疫情前暴跌99%,通关后,仅2023年春节假期,内地访港旅客即突破100万人次,带动消费市场回暖。

社会民生的强烈呼声

超过30万跨境家庭因封关长期分离,学生、务工人员及长者就医需求受阻,民间团体多次呼吁政府优先解决“人文通关”问题,2023年通关后,深圳口岸单日出入境人次迅速回升至50万,反映民生需求的集中释放。

国家战略的统筹考量

香港的复常是“粤港澳大湾区”建设的重要前提,中央政府在《“十四五”规划纲要》中明确支持香港融入国家发展大局,通关政策需服务于区域一体化目标,如“北部都会区”规划及深港合作项目。

通关后的挑战与争议

尽管政策放宽带来积极效应,但以下问题仍需关注:

疫情反弹风险

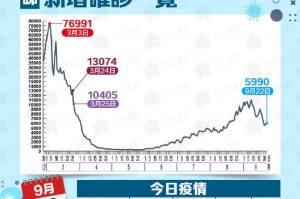

2023年3月,香港取消“口罩令”后,流感与新冠叠加感染病例小幅上升,部分专家担忧全面通关可能导致新变种输入,但卫生部门表示将依赖“疫苗屏障”和分级诊疗应对。

经济复苏的不均衡性

- 旅游业复苏但结构单一:内地游客占比超80%,欧美及东南亚客源恢复缓慢。

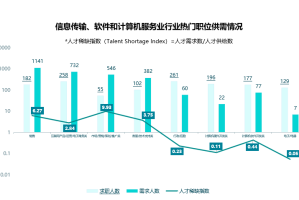

- 劳动力短缺:疫情间流失的跨境务工人员未完全返岗,建筑业、服务业面临用工荒。

社会适应与矛盾

- 文化摩擦:部分港人对内地游客激增引发的物价上涨、公共资源挤占表达不满。

- 政策衔接问题:两地健康码系统、医疗福利等差异仍需协调。

未来展望:从“通关”到“深度融合”

短期措施

- 优化口岸管理:推广“一地两检”模式,增设24小时通关口岸(如皇岗、港珠澳大桥)。

- 民生配套支持:扩大跨境医疗合作,简化长者福利跨境领取流程。

中长期规划

- 基建互联互通:加快“港深西部铁路”“大湾区城际网”建设,促进1小时生活圈形成。

- 产业协同发展:依托前海、河套等平台,推动科创、金融等领域的规则对接。

公共卫生合作

建立两地疫情联防联控机制,共享疫苗研发与医疗资源,为未来可能的公共卫生危机做准备。

通关不仅是政策,更是信心重建

香港与内地的通关进程,既是疫情防控科学化的体现,也是对社会韧性与治理能力的考验,随着两地往来逐步恢复正常,如何在“防疫情”与“稳经济”、“保民生”之间找到平衡,将成为下一阶段的关键,对于普通民众而言,通关带来的不仅是团聚与商机,更是对“一国两制”下共同未来的期待。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,后续政策变动需以官方发布为准。

发表评论