郑州物资短缺危机,困境、根源与应对之策

2021年7月,郑州遭遇“7·20”特大暴雨灾害,城市瘫痪、人员伤亡的惨痛记忆尚未消散,近年来又因疫情反复、供应链中断等问题频陷物资短缺困境,从食品、药品到防疫物资,郑州多次出现抢购潮和供应紧张现象,暴露出城市应急体系、物流网络和基层管理的多重短板,本文将从郑州物资短缺的现状、深层原因、社会影响及解决路径展开分析,探讨如何构建更具韧性的城市物资保障体系。

郑州物资短缺的现状与典型案例

-

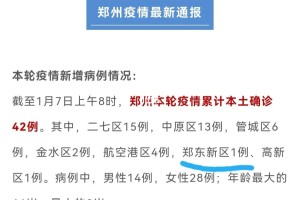

疫情封控期间的“买菜难”

2022年新冠疫情反复期间,郑州部分区域实行静态管理,市民反映线上平台抢菜难、社区配送不及时,尤其是独居老人等弱势群体面临断粮风险,尽管政府推出保供套餐,但配送能力不足导致物资积压与需求错配。 -

极端天气下的物资中断

暴雨、暴雪等极端天气常导致郑州交通瘫痪,例如2023年冬季寒潮期间,部分超市货架被抢空,生鲜食品因运输延误腐烂,而郊区居民更因物流中断难以获取必需品。

-

医疗物资的阶段性紧缺

疫情期间,郑州部分医院曾出现退烧药、抗原检测试剂短缺;日常医疗中,偏远地区的基层诊所也面临药品储备不足的问题。

物资短缺的深层原因分析

供应链脆弱性

- 过度依赖外部输入:郑州虽为“物流之都”,但本地生活物资生产不足,80%的蔬菜、60%的肉类依赖外省调入,一旦交通受阻(如疫情封路、天气灾害),供应链即刻断裂。

- 仓储布局不合理:大型仓储中心多集中于郊区,市区末端配送网点密度不足,导致“最后一公里”梗阻。

应急管理机制缺陷

- 预案形式化:部分社区应急预案停留在文件层面,缺乏实战演练,灾害发生时反应迟缓。

- 信息协同低效:政府、企业、社区间数据未打通,例如2022年某区发放物资时出现重复登记和漏发。

市场化保供能力不足

- 中小企业抗风险能力弱:本地中小商户在疫情中大量倒闭,削弱了社区商业的弹性。

- 价格调控滞后:短缺初期易引发投机囤货,而政府价格干预往往滞后,加剧恐慌。

基层治理短板

- 社区组织碎片化:老旧小区缺乏物业,志愿者队伍临时组建,物资分发混乱。

- 特殊群体关怀缺失:残障人士、不会使用智能手机的老年人常被排除在保供体系外。

物资短缺的社会影响

-

民生焦虑与信任危机

反复的物资短缺导致市民对政府应急能力产生质疑,社交媒体上的负面情绪可能演变为群体性恐慌。 -

经济连锁反应

商户因闭店或库存积压亏损,部分企业外迁,进一步削弱本地经济活力。

-

不公平性加剧

高收入群体可通过高价渠道获取物资,而低收入者被迫缩减基本消费,拉大社会差距。

破解之道:构建韧性物资保障体系

强化供应链韧性

- 建立本地备份产能:扶持郑州周边县市建设蔬菜基地、应急食品加工厂,实现“30分钟生活圈”自给。

- 智慧物流升级:利用京东亚洲一号仓等设施,搭建动态库存监测系统,预判短缺风险。

完善应急响应机制

- “平急结合”仓储网络:在社区设置微型应急仓,常态时期商用,灾害时期征用。

- 政企协同保供:与丹尼斯、盒马等企业签订协议,明确灾害时期的优先配送权。

提升基层治理效能

- 网格化精准管理:以500户为单位划分保供网格,培训专职网格员掌握物资调配技能。

- 特殊群体“一对一”帮扶:建立独居老人、孕产妇等名单,由社区定期主动配送。

推动公众参与与监督

- 开放物资信息平台:实时公示粮油、药品库存量,消除信息不对称。

- 引入第三方评估:邀请NGO组织对保供流程进行独立监督,避免权力寻租。

郑州的物资短缺问题,是城市化进程中“重发展、轻韧性”的缩影,唯有将物资保障视为城市安全的核心议题,从供应链、治理模式到社会共治进行全面改革,才能让市民免于“断供”之忧,这座千万人口的城市,需要的不仅是一时的应急补救,更是一套“未雨绸缪”的长效机制。

(全文约1580字)

注:如需调整具体案例或数据细节,可进一步补充真实新闻报道或学术研究作为支撑。

发表评论