上海最新疫情防控措施调整,科学精准防控助力城市复苏

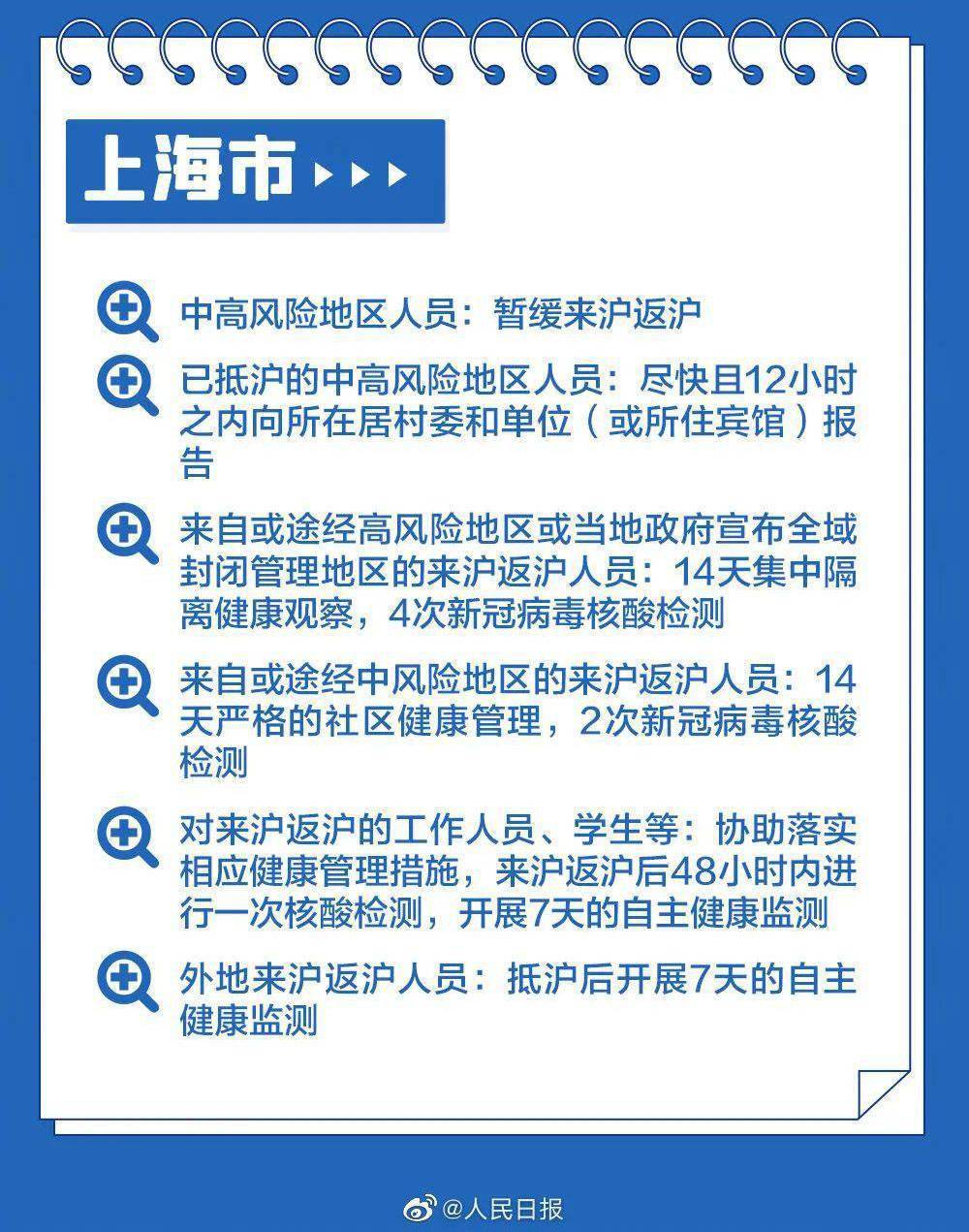

上海最新疫情防控措施的主要调整内容

核酸检测策略优化

上海在此次调整中进一步优化了核酸检测策略,主要体现在以下几个方面:

- 减少常态化核酸检测频次:部分区域和行业不再要求每日或隔日核酸检测,改为根据疫情风险评估动态调整检测频次。

- 重点人群精准检测:对医疗机构、养老院、学校等重点场所的工作人员,以及快递、外卖、公共交通等高风险行业从业人员,仍保持较高频次的核酸检测要求。

- 核酸证明有效期延长:部分公共场所的核酸阴性证明有效期从48小时调整为72小时,减轻市民频繁检测的负担。

风险区域划分与管理调整

- 缩小封控范围:高风险区的划定更加精准,尽量以楼栋或单元为单位,避免大范围封控影响居民生活。

- 缩短封控时间:高风险区封控时间从“7天集中隔离+3天居家监测”调整为“5天集中隔离+3天居家监测”,低风险区管理更加灵活。

- 优化解封标准:高风险区在连续多日无新增病例后,可提前解封,减少对市民生活的影响。

公共场所管理放宽

- 商超、餐饮、娱乐场所限流放宽:部分场所的限流比例从50%提升至75%,并允许符合条件的餐厅恢复堂食。

- 公共交通逐步恢复常态:地铁、公交等公共交通的运营班次逐步增加,早晚高峰限流措施有所放松。

- 文旅场所逐步开放:博物馆、图书馆、电影院等文化场所逐步恢复开放,但需落实预约、限流等措施。

入境政策调整

- 入境隔离时间缩短:对符合条件的入境人员,隔离时间从“7+3”(7天集中隔离+3天居家监测)调整为“5+3”。

- 国际航班逐步增加:上海浦东机场和虹桥机场的国际航班数量有所恢复,便利国际商务和人员往来。

调整背后的科学依据

此次上海疫情防控措施的调整并非随意放松,而是基于科学数据和疫情防控经验的综合考量:

病毒变异特点

奥密克戎变异株的致病力有所减弱,但传播力增强,防控策略从“严防死守”转向“精准防控”,更加注重降低重症率和死亡率。

疫苗接种覆盖率提升

上海市民的疫苗接种率较高,尤其是老年人群的加强针接种率稳步提升,为防控措施优化提供了重要保障。

医疗资源储备充足

上海通过扩建方舱医院、增加重症床位、储备抗病毒药物等措施,确保医疗体系能够应对可能的疫情反弹。

大数据与精准防控

上海依托“随申码”和大数据平台,能够快速锁定高风险人群,实现精准流调和快速处置,减少对整体社会运行的影响。

调整措施对市民生活的影响

日常生活更加便利

- 核酸检测频次减少,市民无需频繁排队检测,节省时间和精力。

- 公共场所逐步开放,市民的社交、娱乐、消费需求得到更好满足。

出行更加自由

- 公共交通恢复常态,通勤更加便捷。

- 跨区流动限制减少,市民可以更自由地安排出行计划。

经济活动逐步复苏

- 餐饮、零售、旅游等行业受益于限流放宽,客流量回升。

- 企业复工复产进度加快,供应链更加稳定。

仍需保持个人防护意识

尽管措施放宽,但市民仍需做好个人防护,如佩戴口罩、保持社交距离、及时接种疫苗等,以防疫情反复。

对企业的影响与应对建议

利好行业

- 餐饮、零售、文旅行业:客流量回升,营业收入有望增长。

- 物流、快递行业:随着消费复苏,业务量将进一步提升。

- 医疗健康行业:核酸检测、疫苗、抗病毒药物等相关需求仍保持稳定。

挑战与应对

- 部分企业仍需适应动态防控:如出现局部疫情,企业需快速调整运营策略。

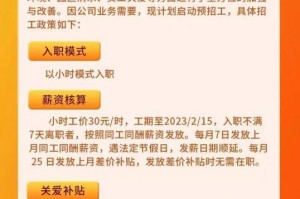

- 用工问题:部分行业可能面临员工感染导致的临时人力短缺,需提前制定应急预案。

企业建议

- 加强员工健康管理,定期进行抗原自测。

- 利用数字化手段优化运营,如线上预约、无接触服务等。

- 关注政府政策动态,及时调整经营策略。

未来展望:疫情防控与城市发展的平衡

上海此次疫情防控措施的调整,标志着疫情防控进入新阶段,上海可能会进一步探索以下方向:

- 更加科学的动态防控机制:根据疫情数据实时调整措施,避免“一刀切”。

- 推动经济全面复苏:通过消费券、企业补贴等政策刺激经济活力。

- 加强公共卫生体系建设:完善分级诊疗制度,提升基层医疗能力。

- 推进国际交流合作:逐步恢复国际航班,助力上海建设全球城市。

发表评论