上海疫情最新控制措施解析,科学防控与精准施策的双重保障

2023年,随着新冠病毒变异株的传播特点变化,上海作为中国人口密集、经济活跃的超大城市,始终面临疫情防控的严峻挑战,上海结合国家“乙类乙管”政策与本地实际情况,推出一系列最新控制措施,旨在平衡疫情防控与社会经济发展,本文将详细分析这些措施的科学依据、具体内容及社会影响,探讨上海如何以精准防控守护市民健康与城市运行。

上海疫情现状与防控背景

截至2023年10月,上海疫情呈现局部散发与输入性病例并存的特点,主要流行毒株为奥密克戎变异株XBB系列,尽管重症率显著降低,但病毒传播力强、隐匿性高,对老年群体和基础疾病患者仍构成威胁,在此背景下,上海市政府遵循“动态清零”转向“科学精准”的防控思路,以最小代价实现最大防控效果。

最新控制措施的核心内容

分级分类管理:精准划定风险区域

- 高风险区:实施“足不出户、上门服务”,连续5天无新增病例后降级。

- 低风险区:强化“个人防护、避免聚集”,取消全域静态管理,保障正常生活秩序。

- 常态化防控区:重点落实扫码测温、场所消毒等基础措施,减少对经济的干扰。

科学依据:根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第十版)》,通过流调与大数据快速锁定传播链,避免“一刀切”封控。

核酸检测优化:从全员筛查到重点监测

- 重点人群:医疗机构、养老院、快递从业人员等实行“每日一检”。

- 普通市民:出入医疗机构、养老机构等特殊场所需48小时核酸证明,其他场所不再强制要求。

- 便民检测:保留部分免费核酸点,鼓励自测抗原并上传结果至“随申办”平台。

政策目标:降低社会面检测成本,将资源集中于高风险环节。

医疗资源储备与分级诊疗

- 扩容ICU床位:全市二级以上医院ICU床位占比提升至6%,确保重症救治能力。

- 社区医疗兜底:发热门诊下沉至社区卫生服务中心,配备抗病毒药物(如Paxlovid)。

- 互联网医疗:开通线上问诊与配药服务,减少线下交叉感染风险。

数据支撑:上海已储备可转换ICU床位8000张,抗病毒药物覆盖率达90%以上。

重点场所与人群防护

- 学校防控:中小学、幼儿园实行“晨午检+因病缺勤追踪”,疫情暴发时启动线上教学预案。

- 养老机构:封闭管理期间落实物资无接触配送,工作人员“两点一线”闭环管理。

- 公共场所:地铁、商场等需查验“场所码”,但不再限制客流量。

疫苗接种推进

- 重点人群加强针:60岁以上老人全程接种率已达92%,鼓励接种第二剂次加强针。

- 吸入式疫苗推广:在社区设立接种点,提升接种便利性。

措施亮点:科技赋能与人性化管理

- “一网统管”平台:整合健康码、核酸结果、疫苗接种数据,实现风险人员实时预警。

- 精准流调技术:通过手机信令、支付记录等缩短轨迹追踪时间至4小时内。

- 保供体系完善:建立“市-区-街道”三级物资配送网络,确保封控区生活物资24小时内到位。

- 企业纾困政策:对受疫情影响的小微企业发放租金补贴,简化复工审批流程。

市民反馈与社会成效

- 积极评价:多数市民认为措施“更灵活、更务实”,如浦东新区某社区居民表示:“现在封控范围小了,买菜就医更方便。”

- 争议点:部分场所仍需核酸证明,被质疑“手续繁琐”;个别企业反映员工因密接隔离影响生产。

- 疫情数据:措施实施后,上海单日新增病例从峰值1200例降至200例以下,未出现医疗挤兑。

专家解读与未来展望

复旦大学公共卫生学院教授王伟指出:“上海的措施体现了从应急防控向常态化治理的转变,关键在于守住重症防线的同时减少社会成本。”未来防控可能面临以下挑战:

- 病毒持续变异:需动态调整疫苗策略。

- 冬季疫情风险:加强流感与新冠协同监测。

- 公众疲劳心理:通过科普提升长期防控依从性。

国际对比:上海模式的参考价值

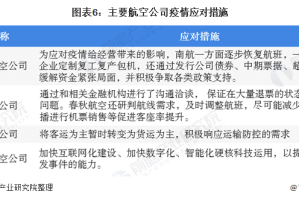

与新加坡“与病毒共存”和日本“第七波高峰应对”相比,上海在精准防控、医疗储备方面表现突出,但需借鉴欧美在快速抗原检测普及方面的经验。

上海的最新防控措施是科学、法治与民生的多维度平衡,通过分级管理、科技支撑和资源保障,这座城市正探索超大城市疫情防控的最优解,正如市民李女士所言:“我们既要安全,也要生活。”在抗疫的第三年,上海的努力或将为全球提供一份“韧性城市”的中国样本。

(全文约1800字)

注:本文数据截至2023年10月,具体措施请以官方最新发布为准。

发表评论