郑州商场关闭潮,商业转型下的阵痛与未来

商业转型下的阵痛与未来**

近年来,郑州作为中部地区的重要城市,商业发展迅速,众多购物中心、百货商场如雨后春笋般涌现,随着经济环境的变化、消费模式的转型以及电商的冲击,郑州部分商场正面临严峻的生存挑战,甚至不得不选择关闭,这一现象不仅反映了商业地产的困境,也折射出城市商业格局的深刻变革,本文将探讨郑州商场关闭的原因、影响及未来可能的转型方向。

郑州商场关闭现象概述

近年来,郑州多家知名商场陆续传出关闭或调整经营的消息,2022年,位于二七商圈的北京华联郑州店宣布停业;2023年,位于郑东新区的某大型购物中心因客流不足而缩减营业面积;一些传统百货商场如大商新玛特、丹尼斯部分门店也面临经营压力,这些现象并非孤例,而是全国范围内商业地产调整的一个缩影。

郑州作为河南省的省会城市,商业竞争本就激烈,据统计,截至2023年,郑州已建成运营的大型购物中心超过50家,人均商业面积远超全国平均水平,随着消费习惯的变化,许多商场的经营状况并不乐观,部分商场甚至陷入“开业即过剩”的困境。

郑州商场关闭的原因分析

电商冲击与消费习惯改变

近年来,电商平台的快速发展对实体商业造成巨大冲击,消费者越来越倾向于在线购物,尤其是年轻一代,更习惯通过淘宝、京东、拼多多等平台购买商品,甚至生鲜、餐饮等传统线下消费也逐渐向线上转移,郑州作为人口密集的城市,电商渗透率较高,导致实体商场客流减少。

商业地产过度开发

过去十年,郑州商业地产发展迅猛,尤其是郑东新区、高铁站商圈等新兴区域,大量购物中心集中开业,商业地产的供应量远超实际需求,导致同质化竞争严重,许多商场定位相似,缺乏差异化经营,最终难以吸引足够的消费者。

经济环境与消费降级

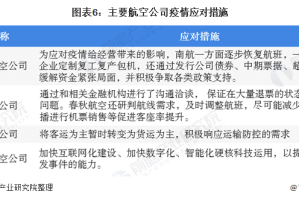

受宏观经济影响,部分消费者的购买力下降,消费行为更加理性,尤其是在后疫情时代,人们更倾向于储蓄而非大额消费,导致商场的高端品牌、奢侈品销售遇冷,餐饮、娱乐等体验式消费也受到一定影响。

运营模式落后

部分传统百货商场仍采用“租赁+联营”的旧模式,缺乏创新业态,相比之下,新兴购物中心更注重体验式消费,如引入网红餐饮、亲子娱乐、文化展览等,而传统商场未能及时调整策略,导致竞争力下降。

交通与城市规划影响

郑州的城市扩张速度较快,但部分商场的选址未能充分考虑交通便利性,一些商场位于老城区,停车困难,而新兴商圈又面临客流分散的问题,导致部分商场难以维持运营。

商场关闭对郑州商业生态的影响

商业格局重构

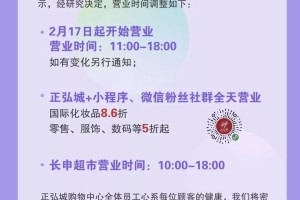

商场关闭潮加速了郑州商业格局的洗牌,一些经营不善的商场被淘汰,而具备竞争力的购物中心(如正弘城、大卫城等)则通过调整业态、提升服务,进一步巩固市场地位,郑州的商业资源可能更加集中,形成“强者愈强”的局面。

就业与商户损失

商场关闭直接影响商户和员工的生计,许多中小品牌因商场停业而被迫撤店,员工面临失业风险,商场周边的餐饮、服务业也会受到连带影响。

商业地产投资降温

商场频繁关闭可能导致投资者对商业地产的信心下降,开发商可能更加谨慎,减少盲目扩张,转而寻求更可持续的商业模式。

城市形象与消费体验

大量商场关闭可能影响郑州的城市商业形象,尤其是对于外地游客而言,但如果能通过调整优化商业布局,反而可能提升整体消费体验。

郑州商业的未来:转型与机遇

尽管当前郑州商场面临挑战,但危机中也蕴藏机遇,郑州商业可能呈现以下趋势:

向体验式商业转型

未来的商场不再仅仅是购物场所,而是集社交、娱乐、文化、餐饮于一体的综合空间,郑州的“只有河南·戏剧幻城”模式,将商业与文化结合,吸引了大量游客,类似的概念可以应用于购物中心,打造更具吸引力的消费场景。

线上线下融合

新零售模式(如盒马鲜生、苏宁易购等)正在改变传统商业,郑州的商场可以加强与电商平台的合作,例如通过直播带货、线上下单线下提货等方式,提升消费者黏性。

社区商业崛起

相比大型购物中心,社区商业(如便利店、小型综合体)更贴近消费者需求,郑州可能会涌现更多社区型商业体,满足居民的日常消费。

政府政策支持

郑州市政府可以通过优化商业规划、提供税收优惠等方式,帮助商场渡过难关,鼓励商场改造为文创园区、办公空间等,盘活闲置资源。

差异化竞争

商场需要找准自身定位,避免同质化,有的可以主打高端奢侈品,有的可以专注亲子家庭,有的可以成为年轻人喜爱的潮流聚集地。

发表评论