上海与北京,疫情下的双城记—防控策略、社会反应与未来启示

2022年,中国两座最具国际影响力的城市——上海和北京,先后经历了新冠疫情的严峻考验,上海的奥密克戎变异株大规模传播与北京的多点散发疫情,不仅考验了两座城市的应急管理体系,也引发了关于超大城市疫情防控模式的广泛讨论,本文将从疫情发展、防控措施、社会反应、经济影响及未来启示五个维度,对比分析上海与北京的疫情应对,探讨中国特大城市公共卫生治理的挑战与方向。

疫情发展:规模与特点的差异

上海:奥密克戎的“闪电战”

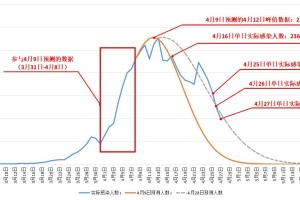

2022年3月,上海遭遇奥密克戎BA.2变异株袭击,单日新增病例一度突破2万例,病毒的高传染性、无症状感染者比例高(占比超90%),以及初期隐匿传播的特点,使得传统流调手段失效,最终导致全域静态管理的启动。

北京:精准防控与“拉锯战”

相比之下,北京疫情呈现多点散发态势,4月底至5月,朝阳、海淀等区陆续出现聚集性疫情,但单日新增始终控制在百例以内,北京采取“快封快解”策略,通过常态化核酸筛查和风险区域分级管控,避免了大规模封城。

差异根源:

上海作为国际航运枢纽,境外输入压力更大;而北京的政治中心属性使其防控政策更趋保守,且吸取了上海的经验教训。

防控策略:从“全域静态”到“精准围堵”

上海:封控中的争议与调整

上海初期尝试“精准防控”,但病毒扩散速度远超预期,最终转向全域静态管理,封控期间,物资配送困难、就医难等问题引发社会焦虑,暴露了超大城市应急体系的短板,后期通过“三区划分”(封控区、管控区、防范区)逐步解封,但经济代价巨大。

北京:动态清零的“样板间”

北京以“社会面清零”为目标,采取以下措施:

- 常态化核酸:进入公共场所需48小时阴性证明,建立15分钟采样圈;

- 风险区域分级:封控单元楼而非整个社区,减少对正常生活的影响;

- 保供体系前置:通过“白名单”确保商超、外卖不停运。

这些措施虽未完全阻断传播链,但实现了疫情不失控与经济不停摆的平衡。

社会反应:市民心态与舆论场

上海:从“咖啡防疫”到求助潮

疫情前,上海以“精准防控”自豪(如“最小中风险地区”奶茶店);但封控后,部分市民因物资短缺、信息混乱产生不满,“上海发布”微博评论区一度成为求助平台,民间互助组织(如“团长”购菜)成为基层治理的补充力量。

北京:冷静与配合的主流

北京市民对防控措施接受度较高,一方面因政策透明度提升(如每日发布会公布封控标准),另一方面得益于保供体系的成熟,但个别事件(如“天堂超市酒吧”聚集性疫情)仍引发对防控疲劳的讨论。

共同挑战:

两座城市均面临“动态清零”与民生保障的平衡难题,尤其是外来务工人员、独居老人等弱势群体的需求。

经济影响:产业链与消费的冰火两重天

上海:二季度GDP的“断崖”

作为中国经济引擎,上海封控导致长三角供应链断裂,汽车、半导体等行业停工,二季度GDP同比下降13.7%,尽管6月后复工复产,但中小企业倒闭潮和外资信心受损的影响持续。

北京:局部冲击与韧性

北京经济受疫情影响较小,二季度GDP仍保持正增长,但餐饮、文旅等行业遭遇重创,如三里屯商圈客流量下降60%,线上经济(如生鲜电商、远程办公)成为亮点。

启示:

超大城市需建立“平急结合”的产业备份机制,避免“一封全停”。

未来启示:如何构建“抗疫情城市”

- 数据驱动的预警系统

整合健康码、核酸数据、物流信息,建立疫情传播模拟预测平台。

- 基层治理的“弹性”

将社区志愿者、物业等力量纳入应急体系培训,避免“最后一公里”失灵。

- 精准防控的技术支撑

推广“电子围栏”(如北京健康宝弹窗)与智能门磁,减少人力消耗。

- 公众沟通的透明度

及时发布防控标准变化,避免“层层加码”引发的信任危机。

上海与北京的疫情应对,折射出中国超大城市治理的复杂性与多样性,如何在“动态清零”总方针下兼顾科学、温度与效率,将是所有特大城市共同的课题,两座城市的经验与教训,或可为全球城市化进程中的公共卫生管理提供重要参考。

(全文约1500字)

注: 本文数据截至2022年第三季度,后续政策调整未纳入分析,如需补充最新动态或细化某一部分,可进一步修改。

发表评论