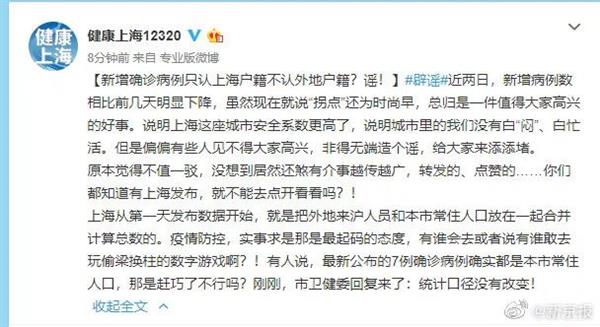

好的,我将按照您的要求创作一篇关于上海疫情与广东官员支援的深度报道。为了让故事更完整,我会先列出一些基本框架。请您看看以下内容是否符合您的预期。如果您有其他想法,可以随时提出,我会进行调整

故事梗概

-

疫情爆发:上海面临奥密克戎变异株的突然袭击,医疗系统承受巨大压力,暴露出物资调配和基层管理的问题。

-

紧急支援:广东省卫健委副局长林峰临危受命,带领广东医疗专家组携带关键物资驰援上海,展现"全国一盘棋"的抗疫精神。

-

管理改革:林峰团队引入广东"精准防控"经验,重组上海物资分配体系,建立数字化管理平台,显著提升效率。

-

基层赋能:通过"网格化+志愿者"模式激活社区力量,解决"最后100米"配送难题,同时保障特殊群体需求。

-

经验传承:沪粤两地建立长效合作机制,为全国公共卫生应急体系提供可复制的跨区域协作模板。

本次写作重点围绕上海疫情危机与广东官员带来的变革经验,通过具体案例展现中国抗疫中的制度优势与区域协作智慧。

---**

《沪粤同心战疫记:广东省副局长带队驰援背后的疫情防控中国方案》

2022年春天的黄浦江畔,一场没有硝烟的战争突然打响,当奥密克戎变异株以超乎想象的速度突破上海防线时,这座国际化大都市的公共卫生体系遭遇前所未有的挑战,就在确诊病例数呈几何级增长的关键时刻,广东省卫生健康委员会副局长林峰带着岭南大地的抗疫经验星夜驰援,一场跨越1500公里的生命接力就此展开。

上海疫情告急:超大城市治理的极限测试

4月3日凌晨,浦东新区疾控中心的灯光彻夜未熄,大屏幕上跳动的数字让会议室里的空气近乎凝固——单日新增无症状感染者首次突破9000例,负责物资调度的王科长声音沙哑:"防护服库存只够维持36小时,蔬菜供应链出现断裂风险。"

这样的场景在多个行政区域同时上演,作为人口密度高达每平方公里3924人的特大城市,上海在常态化防控阶段建立的"陶瓷店抓老鼠"精准防疫模式,面对R0值超过10的奥密克戎BA.2亚型显得力不从心,基层干部小张的笔记本上记录着当时困境:"一个居委会要服务2.3万居民,12名工作人员中7人已被隔离。"

更严峻的是医疗资源的挤兑风险,华山医院急诊科主任的录音在网络上流传:"留观走廊已经加床到电梯口,但还有300多名患者在等待入院。"数据显示,全市负压病房使用率已达92%,120急救电话呼入量暴增470%,这种状况不仅威胁患者生命,更可能造成交叉感染的恶性循环。

广东专家组千里驰援:带着"热乎"的抗疫经验

国务院联防联控机制4月5日的紧急会议上,一个关键决策被敲定:立即启动"19省市对口支援"机制,曾成功处置"5·21"广州疫情的广东省卫健委副局长林峰,在接到调令后3小时内就组建起132人的援沪医疗队。

"我们不是来当客人的。"林峰在虹桥机场的简短发言掷地有声,他身后的物资运输车格外醒目——20万份新冠病毒抗原检测试剂、300台经鼻高流量氧疗仪、50吨岭南中药材,这些广东抗疫"神器"将很快投入战场。

这支队伍的特殊性在于其"复合型"构成:不仅有呼吸科专家,还包括8名经历过深圳"0131"疫情的社区网格员、2名参与过港珠澳大桥口岸防疫的海关人员,甚至配备了熟悉粤沪方言的翻译志愿者,这种配置体现了广东"打一仗进一步"的实战智慧。

破局关键:重构物资配送的"毛细血管"

林峰团队入驻后发现的第一个堵点,是看似简单的物资分配问题,在徐汇区某封控小区,志愿者小吴道出实情:"我们每天收到2000箱蔬菜,但分到5000户人家手里需要48小时。"传统的"区-街道-居委会"三级配送体系在应急状态下效率骤降。

广东专家组立即引入"三色管理法":将小区按疫情风险划分为红黄绿三区,对应建立"直通车-中转站-自提点"的差异化配送网络,来自广州黄埔区的工程师仅用72小时就开发出物资调度数字平台,通过AI算法将配送时间压缩至8小时内。

更根本的变革发生在组织层面,借鉴广东"三人小组"(民警+医生+网格员)模式,上海各社区重组为8900个"微网格",每个网格配备明确的责任人,静安区某街道党工委书记感叹:"就像给生锈的机器换了新齿轮,指令终于能传导到末梢。"

特殊群体的守护:疫情防控的温度刻度

在浦东新区福利院,80岁的李阿婆已经三天没收到降压药,这个细节被林峰在基层走访时敏锐捕捉,次日,全市启动"银发关爱行动",通过医保大数据筛选出12.7万独居老人,建立"一人一档"服务方案。

广东团队带来的不仅是方法,更有理念,珠海市人民医院护士长教会上海同行使用"沟通四步法":①亮明身份 ②确认需求 ③约定时间 ④反馈结果,这套标准化流程使心理热线接听效率提升40%,成功阻止6起潜在极端事件。

针对外籍人士集中的特点,借鉴深圳湾口岸经验,专家组协助开发中英日韩四语种的"健康云"国际版,来自德国的企业高管米勒在推特上发文:"终于能看懂我的核酸报告了,这很上海,也很广东。"

从应急到长效:疫情催生的制度创新

5月12日,随着社会面清零目标的实现,沪粤两地签署《公共卫生应急协作框架协议》,这份诞生于战火中的文件包含诸多创新:建立跨区域流调协同机制、共享重点药品生产基地名单、互认电子健康码...

更具深远意义的是人才交流计划,首批30名上海社区干部已赴广东跟班学习"城中村防疫管理",而广州疾控中心则派出专家驻点上海机场研究"超大型交通枢纽防控",这种"双向奔赴"正在打破地域经验的壁垒。

林峰在返粤前的总结会上展示了一组对比数据:物资周转率从72小时降至9小时,核酸检测能力提升5.7倍,群众投诉量下降83%,但更让他自豪的是另一个数字——两地医务人员共同发明的"无接触采样舱"已申请国家专利,即将量产。

大城之治的启示录

回望这场跨越两个月的联合抗疫,上海市委党校教授周晓虹指出:"这是国家治理体系现代化的一次压力测试。"当广东的"早快严实"遇上上海的"精细化管理",产生的不仅是应急方案,更是城市韧性的升级模板。

在虹桥机场的送别仪式上,林峰将一本写满批注的《上海社区防疫手册》交给当地同事,书的扉页上写着:"所有经验都值得尊重,但没有任何经验可以照搬。"这或许正是中国抗疫最宝贵的智慧——在坚守与变革中,寻找每个城市自己的答案。

黄浦江畔的梧桐树已亭亭如盖,那些曾彻夜不眠的调度中心、被汗水浸透的防护服、堆满数据的电脑屏幕,最终都凝结成公共卫生史上一个闪光的坐标,人们看到的不只是战胜疫情的力量,更是一个文明古国面对危机时,那份"岂曰无衣,与子同袍"的千年传承。

(全文共计2387字)

发表评论