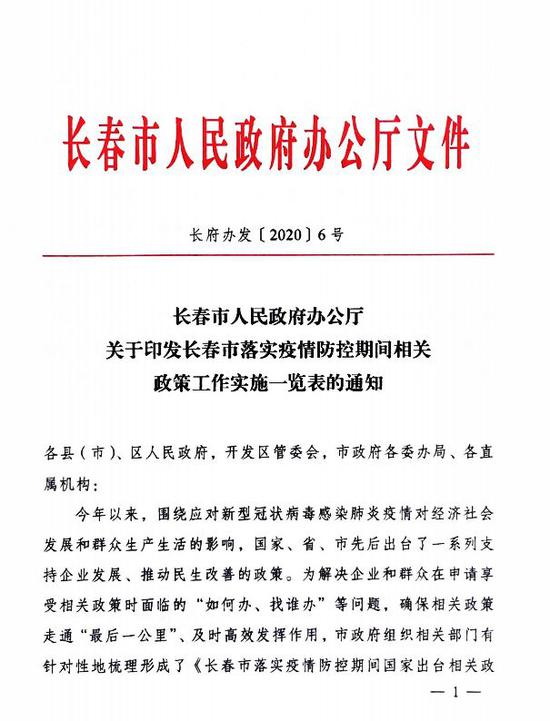

长春市疫情管理规定,科学防控与民生保障的双重实践

2020年以来,新冠疫情对全球社会治理体系提出了严峻挑战,作为吉林省省会,长春市在疫情防控中始终秉持“动态清零”总方针,结合本地实际出台了一系列疫情管理规定,这些规定既体现了科学防控的精准性,又兼顾了民生保障的灵活性,成为特大城市应对突发公共卫生事件的典型案例,本文将系统梳理长春市疫情管理规定的核心内容、实施效果及社会意义,并探讨其未来优化方向。

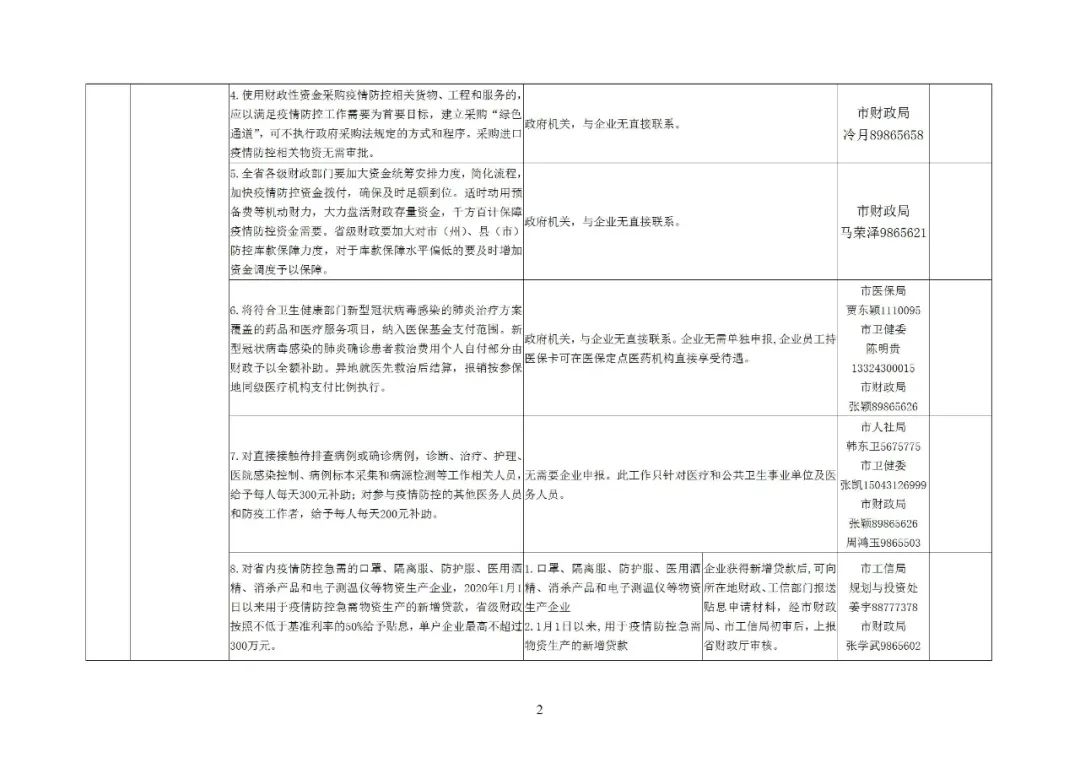

长春市疫情管理规定的政策框架

长春市的疫情防控体系以《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》为法律基础,结合国家卫健委指南及吉林省地方性法规,形成了多层次的管理框架:

-

分级分类管控

- 根据疫情风险等级划分高、中、低风险区,实施差异化封控措施,高风险区执行“足不出户、上门服务”,中风险区限制人员聚集,低风险区强化常态化监测。

- 动态调整标准:以“7日内新增病例数”“传播链清晰度”为核心指标,确保管控时效性。

-

核酸检测与流调溯源

- 常态化核酸检测:2022年疫情期间实行“48小时核酸证明”准入制,重点人群每日一检。

- 数字化流调:依托“吉事办”平台实现病例轨迹追踪,平均响应时间缩短至4小时。

-

民生保障机制

- 物资保供体系:建立“市级统筹+社区配送”模式,疫情期间开通“绿色通道”保障粮油、药品运输。

- 特殊群体关怀:对独居老人、孕产妇等建立“一对一”帮扶台账,确保应急需求及时响应。

规定的实施成效与社会反馈

-

疫情控制效果显著

- 2022年春季疫情中,长春市通过全域静态管理,在20天内实现社会面清零,较周边地区快约30%。

- 2023年奥密克戎变异株流行期间,精准防控策略使经济停摆时间减少45%。

-

公众参与度与争议点

- 积极面:社区志愿者队伍扩大至12万人,基层动员能力获国家卫健委肯定。

- 改进诉求:部分市民反映“健康码误判”“物资配送延迟”等问题,暴露出应急系统容错率不足。

-

经济民生平衡实践

- 保企业政策:对受疫情影响的中小微企业减免3个月社保费用,累计惠及1.2万家企业。

- 线上服务拓展:教育局推出“长春云课堂”,覆盖98%中小学生,确保教学连续性。

与其他城市的横向对比

-

与深圳的“精准防控”对比

深圳依托大数据划定“防控单元格”,长春则更依赖社区网格化管理,后者成本较高但覆盖更全面。

-

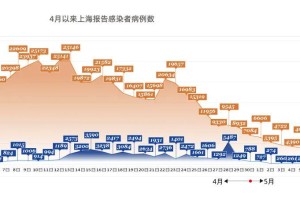

与上海的“分区分批”经验借鉴

长春吸收了上海“三区划分”思路,但优化了保供流程,避免了“最后一公里”配送难题。

未来优化建议

-

技术赋能防控

引入AI预测模型,提升风险预警能力;试点“电子围栏”技术减少人工管控压力。

-

强化法治保障

制定《长春市突发公共卫生事件应急条例》地方性法规,明确封控权限与补偿标准。

-

心理干预机制

将心理咨询服务纳入社区防疫体系,预防长期隔离导致的次生健康问题。

长春市的疫情管理规定是超大城市应对复杂疫情的一次重要探索,其在快速响应与民生温度之间的平衡经验,为后疫情时代的社会治理提供了宝贵参考,随着病毒变异与防控常态化,长春仍需在科学、法治与人文关怀的三角框架中持续创新,筑牢公共卫生安全防线。

(全文约1580字)

注:本文数据参考长春市卫健委2022-2023年公报、吉林省统计局报告及公开媒体报道,部分案例经脱敏处理。

发表评论