上海疫情下的各地政策应对,经验、挑战与反思

2022年春季,上海暴发的新一轮新冠疫情成为全国关注的焦点,作为中国经济和人口密度最高的城市之一,上海的疫情不仅对本地防控体系提出了严峻考验,也对全国各地的防疫政策产生了深远影响,面对奥密克戎变异株的高传播性,各地政府迅速调整政策,既借鉴上海的经验教训,又结合本地实际,形成了一套差异化的防控策略,本文将从上海疫情的背景出发,分析各地政策的应对措施、成效与争议,并探讨未来公共卫生事件的应对方向。

上海疫情的背景与挑战

-

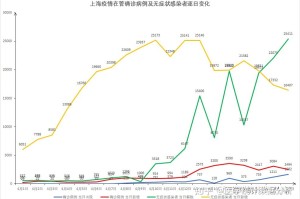

疫情暴发与扩散

2022年3月,上海疫情因奥密克戎变异株的快速传播而迅速升级,单日新增病例一度突破2万例,医疗资源、物资供应和社区管理面临巨大压力,封控措施导致部分市民生活困难,暴露出超大城市在应急管理中的短板。 -

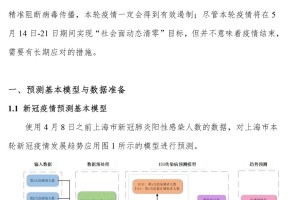

防控措施的争议

上海的“精准防控”模式在初期取得成效,但面对奥密克戎时显得力不从心,后期的“全域静态管理”虽然遏制了疫情扩散,但也引发了关于经济代价与社会公平的讨论。

各地政策的差异化应对

面对上海疫情的溢出风险,各省市迅速调整政策,主要分为以下几类:

-

严防输入:周边省份的“闭环管理”

- 江苏、浙江:对来自上海的人员实行“7+7”隔离(7天集中隔离+7天居家监测),并在高速路口设立查验点。

- 安徽:启用异地隔离点,接收上海密接人员,减轻上海压力。

-

动态清零:一线城市的快速响应

- 北京:加强进京通道管控,要求持48小时核酸证明,并暂停跨省团队旅游。

- 深圳:推广“电子哨兵”系统,通过科技手段提升流调效率。

-

灵活调整:中小城市的“精准加码”

- 成都、西安:对上海旅居史人员实行分级管控,高风险区集中隔离,低风险区居家监测。

- 云南:在边境口岸城市实行“核酸+抗原”双检,防止疫情输入。

-

争议政策:过度防控与地方保护主义

部分城市出现“一刀切”劝返上海车辆、拒绝上海籍考生参加考试等现象,引发舆论批评,国家卫健委随后发文要求纠正“层层加码”。

政策效果与公众反馈

-

成功经验

- 科技赋能:如深圳的“场所码”和北京的“健康宝弹窗”系统,有效降低了传播风险。

- 区域协作:长三角地区通过物资调配和人员转运,缓解了上海的压力。

-

暴露的问题

- 政策执行僵化:部分基层社区为规避责任,过度限制人员流动。

- 民生保障不足:个别地区因封控导致就医难、物价上涨等问题。

-

公众情绪的波动

社交媒体上,既有对“防疫人员辛苦付出”的感激,也有对“政策不透明”的质疑,反映出公众对精准防控的更高期待。

反思与建议:如何平衡防疫与发展?

-

优化防控的科学性

- 推广“抗原筛查+核酸确诊”模式,减少对日常生活的干扰。

- 建立全国统一的健康码互认机制,避免信息壁垒。

-

加强应急体系建设

- 提升大城市医疗资源储备,尤其是ICU床位和隔离设施。

- 完善保供体系,确保封控期间物资配送畅通。

-

推动社会共治

- 鼓励社区志愿者和NGO参与防控,弥补行政力量不足。

- 建立舆情反馈机制,及时回应公众关切。

上海疫情是一场对城市治理能力的压力测试,也是全国各地政策调整的催化剂,如何在“动态清零”与经济社会稳定之间找到平衡点,将是长期课题,唯有总结经验、倾听民意、科学决策,才能构建更具韧性的公共卫生体系。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2022年上海疫情高峰期,后续政策变化需结合最新动态分析。

发表评论