上海疫情期间的相关规定与应对措施

封控管理政策

分区封控措施

上海在疫情期间采取了“分区分类”的封控策略,将全市划分为封控区、管控区和防范区,并根据疫情发展动态调整。

- 封控区:指发现阳性病例的楼栋或小区,实行“足不出户”管理,居民严禁外出,生活物资由社区统一配送。

- 管控区:指存在潜在风险的区域,居民可以有限度地活动,但需遵守“人不出区”的规定。

- 防范区:指低风险区域,居民可在本区域内活动,但仍需避免聚集。

这一政策旨在精准防控,减少不必要的全面封控对经济和社会的影响。

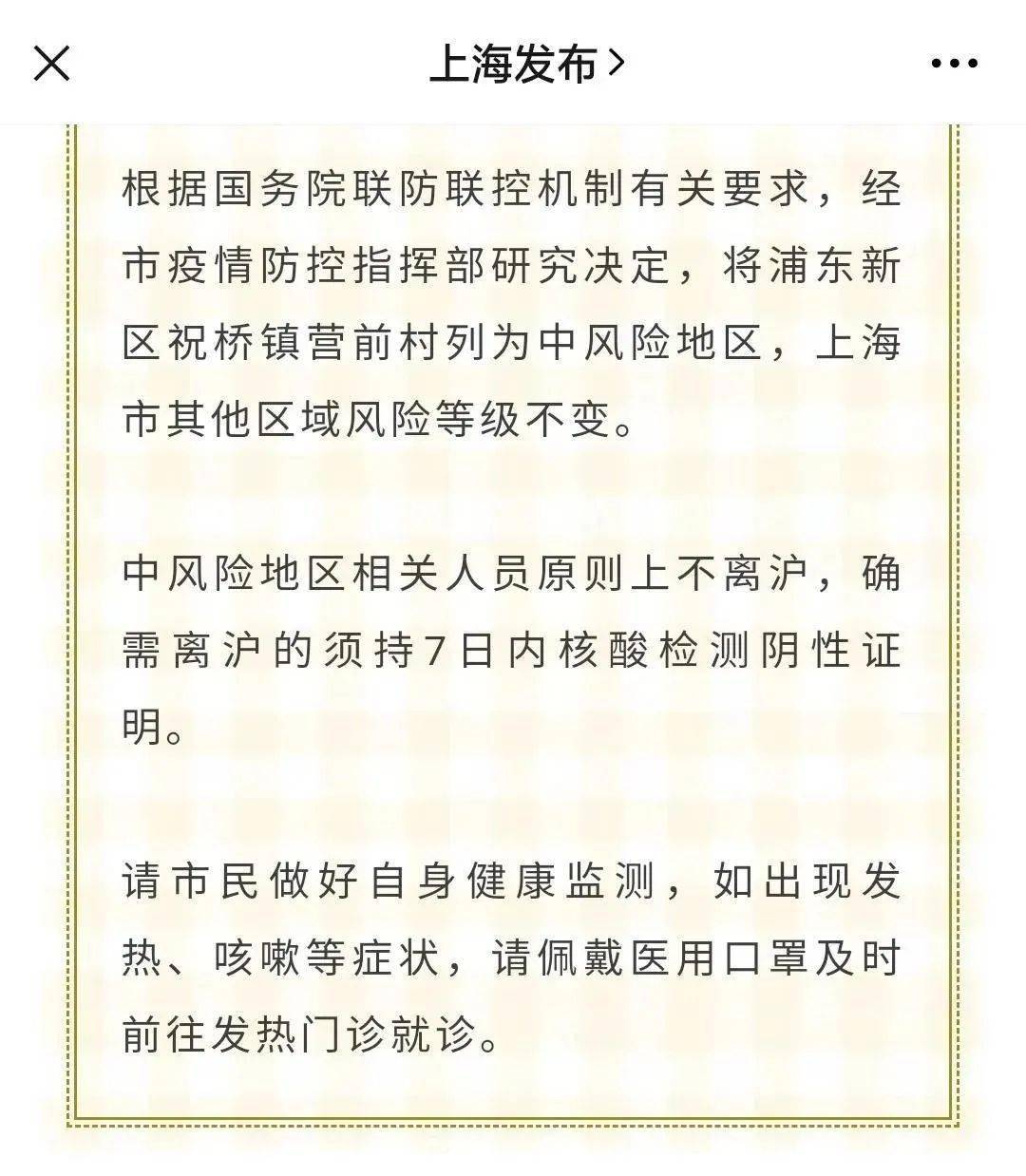

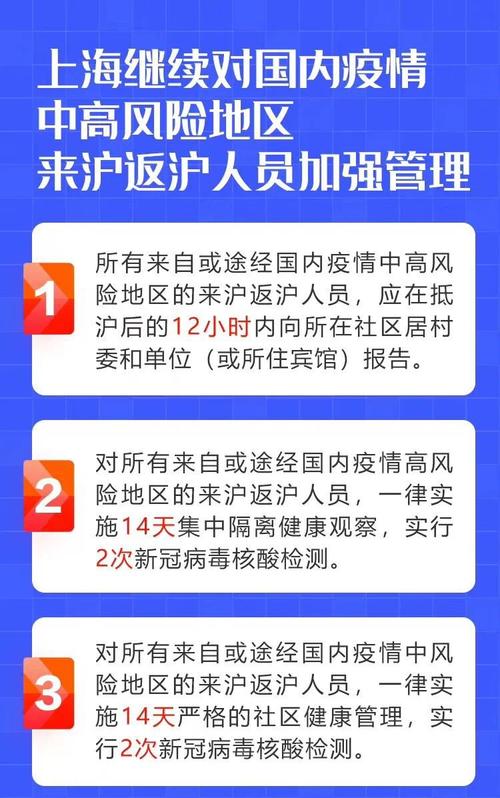

交通管制

为减少人员流动,上海暂停了跨区公共交通,地铁、公交等运营大幅缩减,私家车出行也受到限制,市民需凭核酸检测阴性证明和通行证才能外出,进出上海的航班、高铁等交通方式也受到严格控制,非必要不离沪。

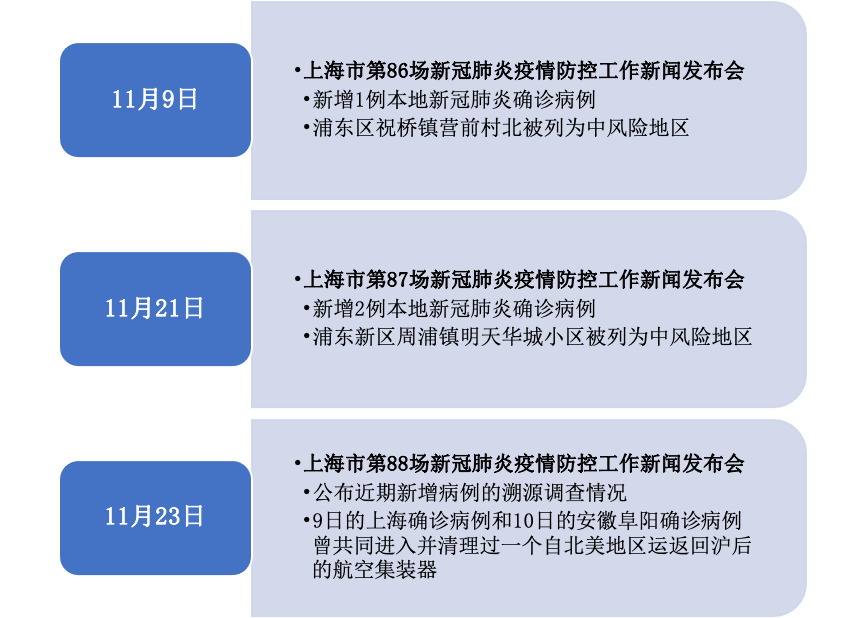

核酸检测与健康监测

全员核酸检测

上海在疫情高峰期实施了多轮全员核酸检测,要求市民“应检尽检”,检测方式包括:

- 社区筛查:由居委会组织,居民按楼栋分批检测,避免交叉感染。

- 抗原自测:政府发放抗原检测试剂,市民需每日自测并上报结果。

未按要求检测的市民,其健康码可能被赋“黄码”或“红码”,影响正常出行。

健康码管理

上海的健康码系统(随申码)在疫情期间发挥了重要作用:

- 绿码:表示健康状态正常,可正常出行。

- 黄码:表示可能存在风险,需进行核酸检测或居家观察。

- 红码:表示确诊、密接或高风险人群,需隔离治疗或医学观察。

健康码的变化直接影响市民的日常生活,如无法进入超市、医院等公共场所。

物资保障与民生支持

生活物资供应

封控期间,上海建立了“市-区-街道-社区”四级保供体系,确保市民基本生活需求:

- 政府统一配送:向封控区居民发放“蔬菜包”“粮油包”等基本物资。

- 社区团购:鼓励居民通过线上平台团购生活必需品,由志愿者配送至小区。

- 特殊群体保障:对独居老人、残疾人等特殊群体提供上门服务。

尽管初期出现短暂物资紧张,但后期供应逐步稳定。

医疗保障

疫情期间,上海制定了严格的医疗救治规定:

- 定点医院收治:阳性病例由定点医院(如瑞金医院、华山医院等)集中收治。

- 互联网医院:鼓励市民通过线上问诊获取医疗服务,减少医院交叉感染风险。

- 紧急就医通道:对孕产妇、重症患者等开通绿色通道,确保及时救治。

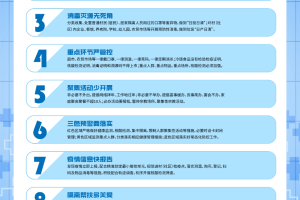

复工复产与常态化防控

分阶段复工复产

随着疫情趋缓,上海逐步推进复工复产:

- 白名单制度:优先保障重点企业(如汽车制造、集成电路等行业)复工。

- 闭环管理:企业需实行“两点一线”封闭生产,员工吃住在厂区。

- 核酸常态化:复工人员需每日进行核酸检测,确保安全。

常态化防疫措施

进入常态化防控阶段后,上海仍保留部分防疫规定:

- 72小时核酸阴性证明:市民进入公共场所需持有效核酸证明。

- 场所码扫码:商场、餐厅等需张贴“场所码”,市民扫码登记后方可进入。

- 疫苗接种:鼓励市民接种加强针,提高群体免疫力。

争议与反思

封控管理的挑战

上海疫情期间的严格封控引发了一些争议:

- 物资配送问题:初期部分居民反映生活物资短缺,尤其是老年群体面临困难。

- 就医难问题:部分慢性病患者因封控无法及时就医,引发社会关注。

- 经济影响:中小企业和个体工商户因长期停业遭受严重损失。

经验与改进

此次疫情为上海乃至全国的公共卫生管理提供了重要经验:

- 精准防控的重要性:避免“一刀切”封控,减少对正常生活的影响。

- 应急体系建设:需加强物资储备、医疗资源调配等应急能力。

- 信息化支撑:健康码、核酸系统等技术手段需进一步优化,提高效率。

上海疫情期间的相关规定既体现了政府防控疫情的决心,也暴露了城市应急管理中的不足,如何在保障公共卫生安全的同时,兼顾社会经济的平稳运行,是城市治理的重要课题,通过总结此次疫情的经验教训,上海有望构建更加科学、高效的防疫体系,为市民提供更安全、更便利的生活环境。

(全文约1800字)

发表评论