浙江省疫情防控的实践与经验,科学精准施策下的抗疫之路

自2020年新冠疫情暴发以来,中国各省市在中央政府的统一部署下,结合本地实际,探索出了一系列卓有成效的防控措施,浙江省作为中国经济发达、人口流动频繁的沿海省份,在疫情防控中始终秉持“科学精准、动态清零”的原则,通过高效的组织动员、数字化技术赋能和全民参与,形成了独具特色的“浙江经验”,本文将系统梳理浙江省在疫情不同阶段的防控策略、创新举措及社会效应,并探讨其对全国疫情防控的启示意义。

浙江省疫情概况与防控背景

浙江省地处长三角经济圈,常住人口超6400万,省内外人口流动频繁,加之杭州、宁波、温州等城市国际化程度高,疫情防控压力显著,疫情初期(2020年1月),浙江省是全国首批启动重大突发公共卫生事件一级响应的省份之一,迅速构建了“省-市-县-乡镇”四级联防联控体系。

截至2023年,浙江省累计报告本土确诊病例数千例,但通过快速响应和精准管控,始终未出现大规模扩散,尤其在奥密克戎变异株传播期间,浙江以“快封快解、最小代价”为原则,实现了疫情防控与经济社会发展的动态平衡。

浙江省疫情防控的核心策略

数字化赋能:从“健康码”到“精密智控”

浙江是数字经济的先行者,疫情期间率先推出“健康码”系统,通过红、黄、绿三色动态管理人员流动,这一模式后被全国推广,浙江依托“浙政钉”“浙里办”等平台,实现疫情数据实时共享、流调效率提升,2022年杭州“1·26”疫情中,通过数字化溯源,24小时内锁定传播链,有效遏制了社区传播。

“动态清零”与精准防控结合

浙江坚持“外防输入、内防反弹”,针对重点区域(如机场、港口)和重点人群(冷链从业人员、跨境司机)实施闭环管理,在局部疫情暴发时,采取“三区”(封控区、管控区、防范区)分级管控,避免“一刀切”封城,2022年义乌“8·2”疫情中,仅对高风险区实施短暂封控,两周内即实现社会面清零。

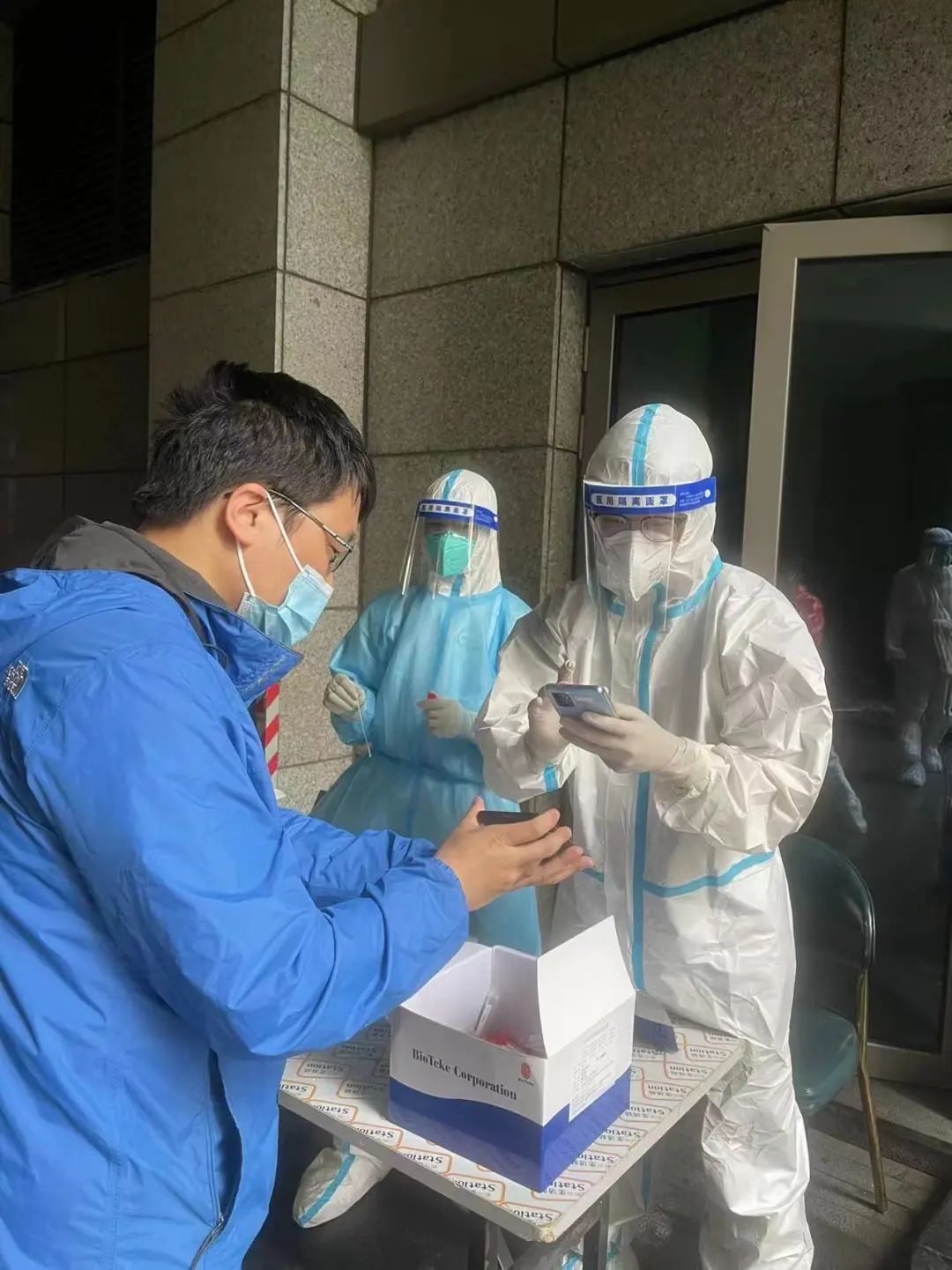

基层治理与全民动员

浙江充分发挥基层网格化管理优势,社区工作者、志愿者和党员先锋队成为防控的中坚力量,宁波市北仑区在疫情中首创“最小单元”管控法,以楼道为单位落实责任,减少对居民生活的影响,浙江通过媒体宣传和舆情引导,公众配合度显著高于全国平均水平。

创新实践与典型案例

杭州“亚运防疫”模式

作为2023年亚运会主办城市,杭州在赛事筹备期间创新推出“泡泡管理”机制,对参赛人员实行全流程闭环,确保赛事安全,这一经验为后续国际大型活动防疫提供了范本。

温州“侨乡防控”经验

温州是著名侨乡,境外输入风险高,当地政府通过“侨胞管家”服务,提前对接回国人员,实现“家门-国门-隔离点”无缝衔接,2021年境外输入病例零扩散。

绍兴“物资保供”体系

2021年绍兴上虞区疫情期间,浙江启动“联保联供”机制,通过数字化平台调配全省物资,确保封控区居民生活需求,避免了“买菜难”等问题。

疫情防控中的挑战与应对

尽管成效显著,浙江也面临诸多挑战:

- 变异株传播力增强:奥密克戎时期,浙江多市出现单日新增破百例,考验医疗资源储备。

- 经济与防控平衡:部分中小企业因停工面临压力,浙江通过减税降费、金融支持等政策缓解影响。

- 舆情管理:个别地区因防控措施引发争议,政府通过新闻发布会和社交媒体及时回应,增强透明度。

浙江经验的启示与未来展望

浙江省的实践表明,疫情防控需要:

- 科技支撑:大数据与人工智能是提升效率的关键。

- 柔性管理:精准防控减少社会成本。

- 全民共识:公众配合是政策落地的基础。

浙江或需进一步优化疫苗接种(尤其是老年人覆盖率)、完善分级诊疗体系,并探索与国际防疫标准接轨的路径,为后疫情时代开放积累经验。

浙江省的疫情防控是科学、技术与人文关怀结合的典范,其经验不仅保障了本地安全,也为全国提供了可复制的模式,随着病毒演变和防控常态化,浙江将继续以“人民至上、生命至上”为宗旨,在动态调整中寻找最优解。

(全文约1800字)

发表评论