浙江省疫情最新规定解读,防控措施再升级,科学应对保民生

国内疫情呈现多点散发态势,浙江省作为经济活跃、人口流动频繁的省份,疫情防控压力持续存在,为有效阻断病毒传播链条,保障人民群众健康安全,浙江省疫情防控领导小组结合国家“二十条”优化措施和本地实际,于近日发布了一系列最新防控规定,本文将全面解读这些规定的核心内容,分析其对居民生活、社会经济的影响,并提供科学防疫建议。

浙江省疫情最新规定的主要内容

-

精准划分风险区域

根据最新规定,浙江省将取消“中风险区”分类,仅保留“高风险区”和“低风险区”,高风险区以单元、楼栋为单位划定,不得随意扩大范围;低风险区强化“个人防护、避免聚集”要求,此举旨在减少对正常生产生活的影响,体现精准防控理念。 -

优化核酸检测策略

- 重点人群“应检尽检”:对医务人员、快递员、商超员工等高风险岗位人员,仍执行每日1次核酸检测。

- 常态化核酸“按需调整”:低风险区取消全员核酸,改为“愿检尽检”;公共场所核酸检测阴性证明时限从72小时放宽至7天。

- 增设便民采样点:全省新增500个24小时核酸采样亭,方便市民需求。

-

调整隔离管控措施

- 密切接触者实行“5天集中隔离+3天居家隔离”,期间赋码管理;

- 高风险区外溢人员调整为“7天居家隔离”,不再集中隔离;

- 入境人员隔离期缩短为“5+3”(5天集中隔离+3天居家监测)。

-

强化重点场所防控

学校、养老院、医疗机构等场所继续落实封闭管理;商场、超市、餐饮机构需严格执行扫码、测温、限流措施;跨省流动人员需提前通过“浙里办”APP申报行程。

新规背后的科学依据与政策导向

-

平衡防疫与经济发展

浙江省作为制造业和外贸大省,新规通过缩小管控范围、缩短隔离时间,最大限度减少疫情对产业链的冲击,宁波、义乌等地已试点“闭环生产”模式,确保重点企业不停工。 -

回应民生关切

针对群众反映的“层层加码”问题,新规明确要求:

- 不得以疫情防控为由拒收急症患者;

- 低风险区人员跨市流动无需审批;

- 严禁随意封校停课,保障教育教学秩序。

-

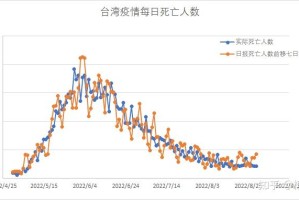

数据驱动的动态调整

浙江省卫健委表示,新规基于病毒潜伏期缩短(奥密克戎平均3-4天)、疫苗接种率超92%等科学数据制定,并承诺每两周评估一次政策效果。

新规对居民生活的影响与应对建议

-

出行更便利,但需加强自律

跨省出行虽放宽,仍需关注目的地政策,建议市民:- 提前查询“国务院客户端”小程序中的风险等级;

- 旅途中全程佩戴口罩,减少在服务区聚集。

-

医疗资源保障升级

全省二级以上医院已扩容发热门诊至1200间,并储备3000张ICU床位,若出现发热症状,可通过“浙里健康”预约就诊,避免交叉感染。 -

老年人防护成重点

针对60岁以上人群(尤其未接种疫苗者),社区将提供上门接种服务,建议家属协助老人完成全程接种,并储备常用药物。

专家解读与社会反响

-

权威声音

浙江省疾控中心首席专家认为,新规“不是放松,而是更科学”,缩短隔离期可释放更多资源用于重症救治,符合“防重症、降死亡”的当前目标。

-

企业反馈

杭州某跨境电商企业负责人表示:“新规让物流效率提升30%,但需加强员工健康监测。”部分小微企业则呼吁进一步减免社保费用。 -

公众疑虑

部分市民担忧政策调整过快,对此,官方已开通24小时热线(12345),并组织专家通过直播答疑。

常态化防控下的浙江路径

-

科技赋能防疫

浙江省计划推广“智能门磁”“电子围栏”等技术,提升居家隔离监管效率;同时完善“疫情地图”实时更新系统。 -

强化基层治理

推行“网格长+家庭医生”联动机制,确保高风险人群早发现、早干预。 -

国际经验借鉴

参考新加坡、韩国等地的“柔性防控”模式,探索健康码与疫苗接种记录的深度绑定。

浙江省此次疫情新规的调整,既是对国家政策的细化落实,也展现了“以人为本、精准施策”的治理智慧,在疫情防控与经济社会发展的平衡木上,浙江正努力走出一条具有示范意义的道路,防疫成果仍需每一位公民的配合——科学佩戴口罩、及时接种疫苗、主动报告行程,方能筑牢群防群控的坚实屏障。

(全文共计1187字)

注:本文数据截至2023年10月,具体政策以浙江省卫健委最新通知为准。

发表评论