浙江省最新防疫通告解读,科学防控与民生保障并重

国内疫情呈现多点散发态势,浙江省作为经济大省和人口流动频繁地区,防疫工作面临严峻挑战,为统筹疫情防控和经济社会发展,浙江省疫情防控领导小组于近日发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施的通告》(以下简称《通告》),引发广泛关注,本文将从政策背景、核心内容、社会影响及公众应对建议四个方面,全面解读这一最新防疫政策。

政策背景:精准防控的必然选择

-

疫情形势变化

随着奥密克戎变异株致病力减弱、疫苗接种率提升,国家层面提出“二十条”和“新十条”优化措施,要求各地科学调整防控策略,浙江省此次《通告》正是对国家政策的细化落实。 -

地方实际需求

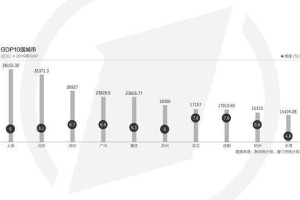

浙江民营经济活跃,外贸依存度高,过度防控易对企业生产、民生保障造成冲击,2022年杭州、宁波等地曾因疫情停工停产,此次《通告》强调“最小范围管控”,旨在减少经济社会成本。 -

前期经验总结

浙江在“健康码”研发、流调溯源等方面走在全国前列,此次政策进一步体现数字化防控与人性化管理的结合。

《通告》核心内容解析

《通告》共包含8大类20条具体措施,主要聚焦以下重点:

(一)优化风险区域管理

- 取消全员核酸检测:除养老院、中小学等特殊场所外,不再要求提供核酸阴性证明。

- 精准划定高风险区:按单元、楼栋为单位划定,严禁随意扩大封控范围。

(二)调整隔离管控方式

- 无症状和轻症可居家隔离:具备条件的感染者可居家观察,社区提供健康监测服务。

- 缩短隔离周期:密切接触者隔离时间调整为“5天居家隔离+3天健康监测”。

(三)强化重点领域防控

- 医疗资源储备:要求二级以上医院扩容发热门诊,确保重症床位占比不低于10%。

- 重点人群保护:对65岁以上老年人、孕产妇等建立台账,优先提供疫苗接种和医疗服务。

(四)保障经济社会运行

- 企业“白名单”制度:保障产业链重点企业闭环生产,避免停工停产。

- 交通物流畅通:取消货车司机“落地检”,严禁擅自阻断道路。

政策影响评估

-

积极效应

- 民生便利度提升:减少核酸检测频次后,市民生活、通勤效率显著改善。

- 经济活力释放:义乌小商品市场、宁波舟山港等枢纽恢复常态化运营,外贸订单履约率回升。

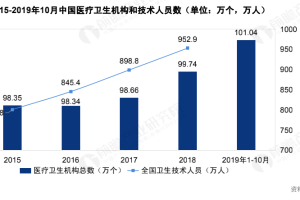

- 医疗资源优化:分级诊疗缓解三甲医院压力,基层医疗机构作用得到强化。

-

潜在挑战

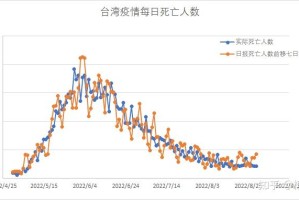

- 短期感染人数上升:政策调整初期可能出现病例增长,需加强公众心理疏导。

- 农村地区防控短板:部分乡镇医疗条件有限,需加快药品和设备下沉。

公众应对建议

-

个人防护不松懈

- 坚持佩戴口罩、勤洗手,尤其保护未接种疫苗的老年人。

- 合理备药(如退烧药、抗原试剂),但避免盲目囤积。

-

科学利用医疗资源

- 轻症患者优先通过互联网医院咨询,将急诊资源留给重症高危人群。

- 关注“浙里办”APP发布的发热门诊实时排队信息,减少交叉感染风险。

-

配合社会面防控

- 主动完成疫苗接种,尤其是加强针接种。

- 不信谣不传谣,通过“浙江发布”等官方渠道获取信息。

专家观点与未来展望

- 浙江大学公共卫生学院教授李明认为:“浙江政策体现了‘两害相权取其轻’的智慧,关键在于平衡疫情风险与综合社会成本。”

- 下一步方向:预计浙江将加强变异株监测,推广吸入式疫苗,并探索“社区健康管家”等长效服务机制。

浙江省此次防疫政策调整,既是响应国家号召,也是基于省情的务实之举,从“硬核封控”到“精准防控”,背后是治理能力的升级与“人民至上”理念的深化,如何在动态调整中守住公共卫生底线,同时护航经济发展,仍需政府、社会与公众的共同努力。

(全文约1500字)

注参考浙江省卫健委2023年1月发布的《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施的通知》,具体措施以官方最新解释为准。

发表评论