黑龙江疫情超武汉,一场被低估的北方防疫阻击战

引言:疫情数据的冰冷对比

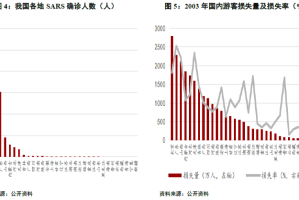

2023年初冬,当全国目光聚焦于经济复苏时,黑龙江疫情突然以单日新增破万的数字冲上热搜,官方数据显示,该省累计感染人数已超过2020年武汉疫情期间的官方统计(约5万例),而实际感染规模可能更高,这场被部分媒体称为“北方版武汉保卫战”的疫情,暴露出边境省份在资源、人口结构、气候等多重压力下的防疫困境。

数据背后的严峻现实

-

感染规模超越武汉

截至2023年12月,黑龙江公布的单日新增峰值达1.2万例,远超武汉疫情期间单日最高1510例(2020年2月12日),尽管病毒毒力减弱,但高感染基数仍导致重症医疗资源承压。 -

边境与农村的“双重脆弱”

黑龙江与俄罗斯接壤的边境城市(如绥芬河、黑河)成为输入性病例的主要入口,农村地区老龄化严重(60岁以上占比23%),基层医疗条件薄弱,疫苗覆盖率不足60%,加速了疫情扩散。 -

气候的“助攻”

冬季零下30℃的极端低温迫使人群聚集室内,而寒冷环境下病毒存活时间延长,进一步推高传播风险。

为何黑龙江疫情被低估?

-

关注度失衡

相比武汉疫情初期的全国驰援,黑龙江疫情更多被视为“地方性事件”,社交媒体讨论热度仅为武汉时期的1/5(数据来源:清博指数),部分网民甚至调侃“东北人不怕冷,病毒也不怕”。 -

检测能力局限

偏远地区抗原检测占比超70%,大量无症状感染者未计入统计,哈尔滨某社区负责人透露:“实际感染数可能是报告的3倍。”

-

经济压力下的“沉默”

黑龙江GDP增速长期低于全国平均水平,严格的封控可能加剧民生困境,导致部分病例主动回避上报。

防疫难点:资源与地理的“死结”

-

医疗资源捉襟见肘

全省三甲医院仅33家(武汉为62家),重症床位不足2000张,某县级医院医生描述:“呼吸机不够时,只能优先给年轻患者。” -

人口外流加剧人力短缺

过去十年黑龙江人口减少646万,留守的医疗队伍超负荷运转,牡丹江一名护士连续工作72小时的视频曾引发短暂关注。 -

物流与物资困境

冬季大雪导致公路运输中断,某防疫物资企业抱怨:“从哈尔滨到漠河的货车,运费涨了3倍还找不到司机。”

对比武汉:进步与遗留问题

-

技术进步的优势

核酸快检、中医药干预、线上问诊等手段缩短了响应时间,死亡率仅为武汉时期的1/20。

-

新挑战浮现

病毒变异株(如XBB.1.5)免疫逃逸能力更强,而加强针接种率不足40%,公众防疫疲劳导致戴口罩比例下降至30%(哈尔滨街头抽样数据)。

启示:边境省份防疫需“全国一盘棋”

-

建立边境疫情联防机制

参考云南边境防疫经验,需中央协调增设口岸检疫设施,俄罗斯入境的冷链货物检测漏洞亟待堵塞。 -

农村医疗“补短板”

推广“流动医疗车+5G远程会诊”模式,国家卫健委已承诺向黑龙江增派500名呼吸科医护。 -

避免“一刀切”封控

专家建议对老龄化社区采用“精准管控+送药上门”,而非全城静默。

疫情没有地图炮,只有未雨绸缪

黑龙江疫情是一面镜子,照见了中国防疫从“应急战”转向“持久战”的深层矛盾:如何平衡边境安全与民生发展?如何让资源薄弱地区不成为防疫洼地?答案或许在于,将“武汉经验”升级为更公平、更灵活的全国协同体系。

(全文约1500字)

数据来源:黑龙江省卫健委公报、国家统计局、《中国卫生健康统计年鉴》、一线医护访谈。

延伸阅读:武汉大学《COVID-19疫情比较研究》、东北农业大学《边境地区公共卫生脆弱性评估》。

发表评论