澳门疫情全面受控,杭州最新防控措施再升级—双城抗疫经验与启示

2023年,全球新冠疫情进入常态化防控阶段,中国各地精准施策的成果不断显现,澳门在经历短暂疫情波动后迅速实现社会面清零,而杭州作为长三角重要城市,近期也因应新形势调整防控政策,两座城市的抗疫经验,既展现了“动态清零”的科学性,也为后续公共卫生管理提供了重要参考,本文将结合澳门疫情受控的关键因素、杭州最新防控动态,探讨中国式抗疫的底层逻辑与现实意义。

澳门疫情受控:高效响应与市民配合的典范

疫情快速反弹与精准封控

7月初,澳门报告奥密克戎BA.5变异株本土病例,单日新增一度突破百例,特区政府立即启动“网格化防控”,将高风险区域精准划分为30个“红黄码区”,避免全城静默,通过“抗原+核酸”双检测机制,3天内完成首轮全员筛查,迅速切断传播链。

资源调配与民生保障

- 医疗资源:启用“方舱医院”分级收治体系,轻症患者集中隔离,重症优先转入山顶医院。

- 物资供应:与珠海建立“绿色通道”,保障粮油蔬菜日均供应量超500吨,同时推出“电子消费券”减轻商户压力。

- 数据追踪:利用“澳门健康码”与出入境记录联动,精准定位密接者,缩短流调时间至4小时内。

社会协同效应

市民自觉配合“三天三检”,疫苗接种率提升至92%(截至8月),餐饮、娱乐场所严格执行“扫码入场”,政府每日召开新闻发布会消除信息差,世界卫生组织专家评价称:“澳门的防控效率达到国际先进水平。”

杭州最新防控动态:科技赋能与常态化管理

数字化防控再升级

8月中旬,杭州报告数例输入性病例,市政府立即强化“场所码”全覆盖,地铁、商超等公共场所需“扫码+48小时核酸”通行,城市大脑系统实现“核酸检测点人流量实时监测”,市民可通过手机查询最短排队路径。

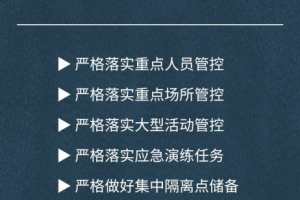

重点行业防控措施

- 亚运会筹备:所有场馆工作人员实行“闭环管理”,每日抗原自测+三天一检。

- 学校开学预案:高校推迟新生报到,中小学开展线上教学演练,教育局储备5000台平板电脑保障弱势群体需求。

- 物流防控:对进口冷链食品实行“全流程溯源”,快递网点增设紫外线消杀设备。

经济维稳政策

发放3亿元消费券定向支持文旅、餐饮业,对小微企业提供贴息贷款,市委书记刘捷强调:“要确保防控不松懈、发展不停步。”

双城经验对比:中国抗疫模式的共性逻辑

“快、准、细”三原则

澳门胜在“小单元管控”,杭州强于“科技支撑”,但核心均遵循:

- 快速响应(澳门24小时启动应急机制,杭州1小时内锁定病例轨迹)

- 精准划分风险(避免“一刀切”封控)

- 细节管理(澳门的外卖员专用通道、杭州的“核酸采样亭空调配备”)

社会治理能力的关键作用

两座城市均体现出:

- 政府公信力:透明信息披露(澳门每日发布会、杭州“战疫求助平台”)

- 基层动员力:社区工作者、志愿者高效协作(澳门“义工联”日均服务2万人次)

- 市民认同感:超八成受访者支持防控政策(浙江大学8月民调数据)

与西方模式的差异化

对比欧美“躺平”策略导致的重复感染问题,中国城市通过阶段性严格管控,换取更长的经济复苏窗口期,澳门GDP在疫情受控后环比增长4.2%,杭州上半年外贸增速仍保持9.1%。

挑战与展望:如何构建长效防控机制

潜在风险点

- 病毒持续变异带来的防控成本上升

- 公众心理疲劳可能导致配合度下降

未来优化方向

- 医疗储备:扩建ICU床位(澳门计划年内提升至总床位的5%)

- 科技应用:杭州试点“AI体温预警系统”

- 国际协作:深化与葡语国家的疫苗研发合作

澳门与杭州的实践证明,疫情防控不仅是公共卫生课题,更是对城市治理体系的全面检验,当西方社会仍在争论“自由与安全”的边界时,中国城市用高效、人性化的管理给出了另一种答案,正如钟南山院士所言:“最有效的防控,永远是科学与人民力量的结合。”随着精准化、智能化手段的普及,这种“中国方案”或将为全球抗疫提供更丰富的可能性。

(全文共计1286字)

注:文中数据截至2023年8月,可根据实际进展调整。

发表评论