北京被疫情包围,一座超大城市的多重突围战

引言:疫情阴影下的首都

2022年冬春之交,北京再次成为全国疫情防控的焦点,随着周边省市疫情多点散发,这座拥有2200万人口的超大城市被形容为“被疫情包围”——河北、天津、内蒙古等地接连报告新增病例,而北京本土疫情也呈现隐匿传播与输入风险叠加的复杂态势,从精准流调到全民核酸,从保供稳价到心理疏导,北京如何在这场“包围战”中实现动态清零与经济社会的平衡?这场战役不仅考验城市的治理能力,更折射出中国防疫体系的韧性。

疫情“包围圈”:输入风险与本土传播的双重压力

-

地理与人口的特殊性

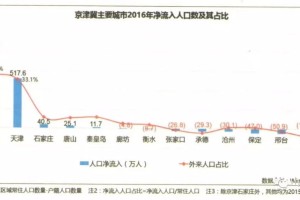

北京作为全国政治、文化、国际交往中心,日均进出京人流超百万人次,周边河北、天津等地与北京形成“一小时生活圈”,通勤人员、物流运输的密集流动使得输入风险陡增,2022年初,河北廊坊、天津津南区疫情外溢至北京丰台、海淀等地,甚至引发冷链传播链,凸显“包围”态势下的防控难度。 -

奥密克戎的隐匿挑战

与早期病毒相比,奥密克戎变异株潜伏期短、传播快,北京多起疫情源头不明,如朝阳区“装修工传播链”导致多家商场停业,海淀区高校聚集性疫情迫使部分学校转入线上教学,疾控专家指出:“病毒在包围中寻找漏洞,任何松懈都可能引发破防。”

北京的反击:科学防控与精准施策

-

“快、准、狠”的流调体系

北京依托“大数据+网格化”机制,实现病例轨迹分钟级锁定,海淀区某病例确诊后,2小时内完成密接判定,24小时管控相关社区,市疾控中心负责人表示:“流调不仅要跑赢病毒,还要跑赢谣言。” -

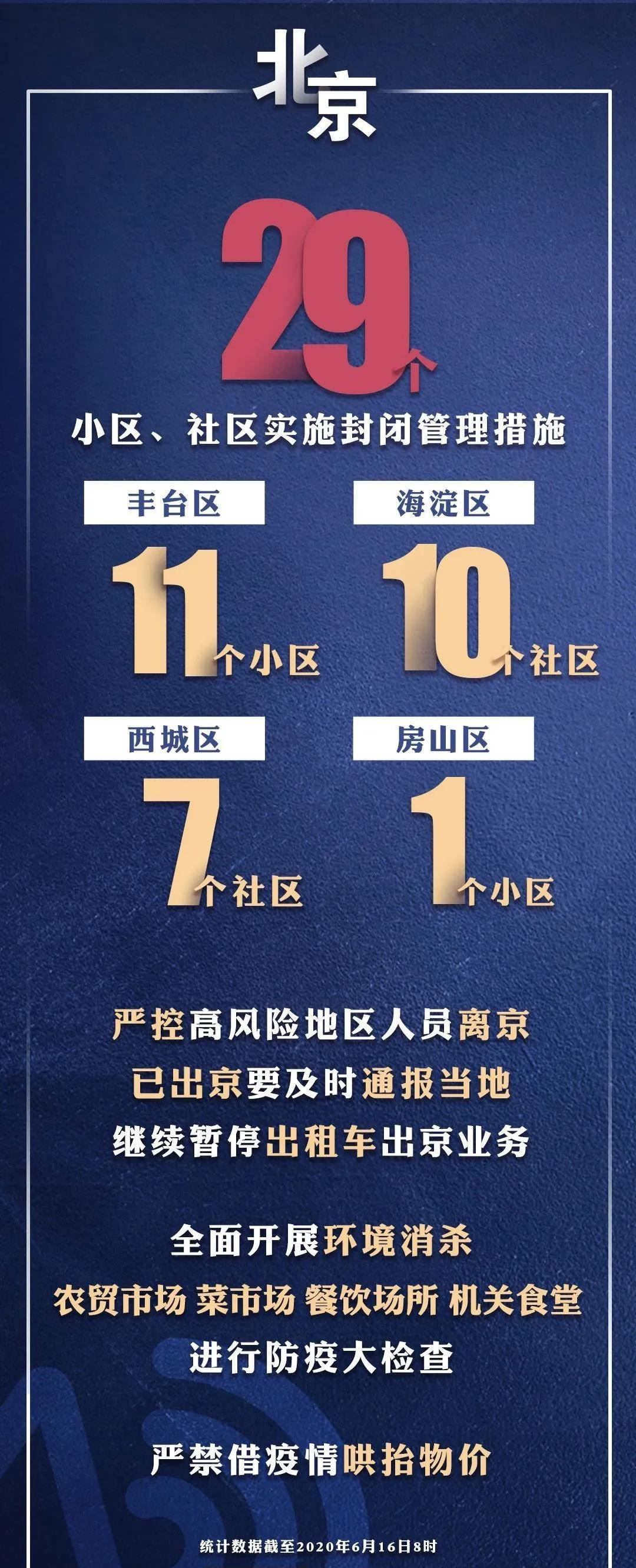

分级管控与动态调整

北京未采取“一刀切”封城,而是按风险等级划分封控区、管控区、防范区,朝阳区曾划定14个重点区域,仅限制高风险点位,保障社会面基本运行,这种“螺蛳壳里做道场”的策略,既控制疫情又减少对经济的影响。

-

保供稳价的“城市生命线”

针对部分市民抢购物资的恐慌,北京启动“蔬菜直通车”机制,新发地批发市场日供应量增至2万吨,超市发、物美等企业按日常3倍备货,一名朝阳区市民在社交媒体写道:“看到货架满着,心就踏实了一半。”

被忽视的战场:心理压力与民生痛点

-

“疫情焦虑”的社会成本

反复的核酸筛查、弹窗提示、居家隔离催生民众疲惫感,心理咨询热线数据显示,2022年3月至5月,北京居民焦虑咨询量同比增加40%,一位海淀区家长坦言:“孩子上网课,老人不会用健康宝,每天像在闯关。” -

小微企业的生存困境

餐饮、旅游等行业首当其冲,簋街某餐馆老板算了一笔账:“每月房租6万,暂停堂食后收入只剩两成。”尽管政府推出减租、贷款贴息等政策,但部分商户仍选择闭店止损。

突围之后:常态化防控的长期命题

-

疫苗与医疗资源的“护城河”

北京全程接种率超90%,但老年群体接种仍是短板,多家三甲医院扩建发热门诊,地坛医院启用“平疫结合”病房,为未来可能的冲击预留缓冲空间。

-

区域协同防控的必然选择

京津冀建立“联防联控”机制,共享流调信息、统一核酸标准,专家建议:“未来需构建更紧密的跨区域应急网络,避免‘包围’变‘孤岛’。” -

科技赋能的防疫升级

从健康宝智能弹窗到无人配送车应用,北京正探索“少扰民”的防疫模式,中关村企业研发的AI测温系统已覆盖地铁站点,每分钟可检测300人。

在“包围”中寻找韧性

北京的战疫历程证明,超大城市防控没有标准答案,唯有在动态中平衡精准与温度,当疫情包围的不只是地理空间,还有民众的信心与耐心时,这座城市的每一次突围,都在为全球抗疫提供一份“北京样本”——它或许不完美,但始终在进化。

(全文约1580字)

注:本文可结合具体案例(如某次疫情事件、人物故事)进一步扩展细节,以增强可读性。

发表评论