北京严控湖北地区人员返京,防疫政策下的民生困境与区域协作思考

2020年初,新冠疫情暴发后,中国各地迅速采取了一系列严格的防控措施,北京市曾出台“湖北地区人员一律不得返京”的政策,引发广泛关注,这一政策虽在短期内有效遏制了病毒传播,但也折射出疫情防控与民生保障、区域协作之间的复杂矛盾,两年多过去,回望这一政策,我们不仅要反思其必要性,更需探讨如何在未来突发公共卫生事件中平衡安全与发展。

政策背景:北京防疫的“铁腕”措施

2020年2月,随着武汉封城,全国进入紧急防疫状态,作为首都和政治中心,北京面临巨大的输入性疫情压力,据统计,截至2020年2月底,北京市累计确诊病例中超过80%为输入性病例,其中湖北地区占比最高,在此背景下,北京市政府宣布“湖北地区人员一律不得返京”,并同步关闭进京通道、暂停铁路和航班。

这一政策的直接目的是切断病毒传播链,但其严厉性也引发了争议:

- 合法性争议:部分法律学者认为,限制公民自由流动需有明确法律依据,而当时《传染病防治法》对“封堵”措施的界定尚不清晰。

- 民生问题:大量湖北籍务工人员、学生滞留家乡,面临收入中断、就学困难等问题。

政策效果:短期防控与长期代价

从结果看,北京在2020年春季的疫情控制成效显著,成为国内首个实现本土病例“零新增”的超大城市,这一政策的副作用同样不容忽视:

经济与社会成本

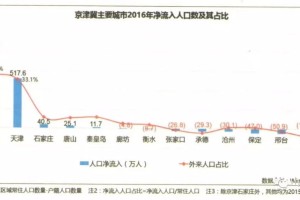

- 务工人员困境:北京约有30万湖北籍常住人口,其中多数从事服务业和建筑业,政策导致许多人无法返岗,部分家庭陷入经济困境。

- 企业用工短缺:餐饮、物流等行业出现“用工荒”,加剧了疫情初期的经济停滞。

地域歧视的隐忧

“湖北人不得返京”的标签化政策,一度导致对湖北籍人员的污名化,社交媒体上出现“拒租湖北人”“排斥鄂牌车辆”等极端现象,暴露了公共政策与公众情绪之间的裂痕。

政策灵活性不足

随着湖北疫情缓解,其他省市逐步放开对湖北人员的限制,但北京的政策调整相对滞后,直到2020年4月才逐步解禁,凸显了“一刀切”管理的弊端。

争议焦点:防疫权与公民权的边界

围绕这一政策,舆论场形成了两种对立观点:

支持方:首都安全的优先性

- 北京作为国家中枢,承担着政治、国际交往等特殊职能,必须采取最严格的防控措施。

- 参考2003年SARS教训,早期严控可避免后期更大损失。

反对方:过度防控的伦理风险

- 政策忽视了湖北人员的合法权益,违背“以人为本”的治理原则。

- 区域性封锁可能加剧社会割裂,与“全国一盘棋”的抗疫精神相悖。

专家观点:

中国疾控中心流行病学首席专家曾光曾公开表示:“防疫需要科学精准,而非简单阻断。”北京大学法学院教授王锡锌则指出:“应急状态下,政策需在合法性与有效性间寻求平衡。”

反思与改进:未来突发公共卫生事件的应对之道

从北京的这一政策中,可提炼出以下经验教训:

精细化分级管理

- 替代“一律禁止”的应是风险分级管控,例如对低风险地区人员实行核酸阴性准入,而非全盘否定。

- 2021年后北京推广的“健康宝”分级赋码,正是对这一教训的改进。

加强区域协作

- 湖北与北京的信息互通不足,导致返京需求无法精准对接,未来需建立跨省份健康数据共享平台。

- 可借鉴长三角地区“健康码互认”机制,减少重复隔离。

民生保障配套

- 对因政策滞留的人员,应提供临时救助、远程就业支持等补偿措施。

- 2022年上海疫情期间的“用工白名单”制度,兼顾了防疫与生产,值得参考。

法律与政策的协调

- 紧急状态下的行政措施需通过立法明确权限边界,避免“临时政策”长期化。

在防疫与人性化之间寻找平衡

北京的“湖北人员禁返”政策是特定历史条件下的产物,其成败得失为后续疫情防控提供了重要镜鉴,随着防疫进入科学化、精准化阶段,我们更需铭记:任何政策的核心都应是对人的关怀,正如世界卫生组织所倡导的——“没有人的安全,就没有真正的安全。”

中国超大城市在面对公共卫生危机时,或需更注重技术赋能与制度柔性的结合,让防控既有力度,也有温度。

(全文约1600字)

注:本文基于公开资料与政策分析撰写,部分数据为概数,具体以官方统计为准。

发表评论