呼和浩特与北京,疫情下的双城记与联防联控启示录

2022年秋冬之交,呼和浩特与北京两座城市因疫情再度成为焦点,前者作为内蒙古自治区的首府,因突发聚集性疫情面临严峻挑战;后者作为首都,在严防输入性病例的同时,承担着政治、经济和社会稳定的多重压力,两座城市的地理距离虽不足500公里,却在疫情中呈现出不同的防控策略与应对经验,本文将从疫情发展、防控措施、民生保障、区域协作等角度,剖析双城抗疫的异同,并探讨其对全国疫情防控的启示。

呼和浩特:草原之城的疫情阻击战

疫情暴发与快速扩散

2022年10月,呼和浩特市报告多例本土确诊病例,病毒基因测序显示为奥密克戎BA.5.2变异株,具有极强的传播力,由于正值国庆假期,人员流动频繁,疫情迅速蔓延至多个城区,单日新增病例一度突破千例。

防控措施的升级与挑战

呼和浩特迅速启动应急响应:

- 静默管理:对高风险区实行“足不出户”,暂停公共交通、关闭公共场所。

- 大规模核酸筛查:单日检测量超300万人次,但基层人力不足导致检测效率受限。

- 物资保供难题:部分社区出现生活物资配送延迟,引发市民关切。

社会舆情与反思

疫情初期,部分市民对防控政策理解不足,网络舆情集中反映“就医难”“买菜难”等问题,后期政府通过增设保供通道、开通紧急就医热线等措施逐步缓解矛盾,但暴露出中小城市在应急体系中的短板。

北京:首都防疫的“精准”与“韧性”

输入性压力与动态清零

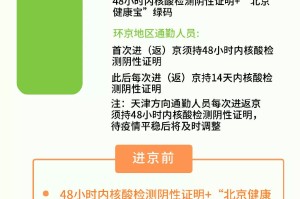

北京作为国际枢纽,始终面临外防输入压力,呼和浩特疫情暴发后,北京迅速加强进京通道管控,对内蒙古返京人员实行“三天两检”和健康监测,尽管出现零星关联病例,但未形成规模性传播。

精准防控的“北京模式”

- 分级管控:以街道为单位划定高、中、低风险区,避免“一刀切”封控。

- 科技赋能:通过“北京健康宝”实现扫码溯源,公共场所100%覆盖。

- 保供体系:依托新发地等大型批发市场,确保物资储备充足,价格平稳。

民生保障与政策温度

北京在防控中注重减少社会成本:

- 对封控区学生开通线上教学“绿色通道”;

- 为弹窗人员设立专门核酸点,避免交叉感染;

- 通过新闻发布会每日通报疫情,缓解公众焦虑。

双城联防联控的协作与启示

区域协同的“护城河”效应

呼和浩特疫情初期,北京迅速派遣流调专家支援,共享核酸检测资源,两地建立数据互通机制,对跨区域流动人员实现“闭环管理”,有效阻断传播链。

防控差异背后的资源差距

- 医疗资源:北京三甲医院数量是呼和浩特的6倍,重症救治能力显著占优;

- 财政支持:北京2022年公共卫生应急预算达45亿元,而呼和浩特不足10亿元;

- 基层动员:北京依托“社区网格化”体系,而呼和浩特依赖临时抽调人员。

中小城市抗疫的破局之道

- 加强公共卫生投入,建设区域性应急医疗中心;

- 建立与大城市的数据共享和联防联控机制;

- 完善保供企业“白名单”,确保极端情况下物资畅通。

疫情下的民生百态与社会韧性

普通人的“双城故事”

- 在呼和浩特务工的张先生因封控滞留,社区志愿者为其送药上门;

- 北京高校为内蒙古籍学生提供心理疏导和临时补助。

线上经济的加速发展

两地均涌现“社区团购+无接触配送”模式,呼和浩特本地电商“蒙速办”单周订单量增长400%。

文化认同与共情传播

社交媒体上,“呼和浩特加油”与“北京挺住”的话题相互呼应,展现城市间的精神联结。

从应急到常态化的长线思维

- 补齐公共卫生短板:中小城市需完善分级诊疗和疾控人才队伍建设。

- 优化防控工具箱:推广“核酸+抗原”互补检测,减少对经济的冲击。

- 构建区域命运共同体:通过京津冀蒙协同机制,提升跨区域疫情应对能力。

呼和浩特与北京的抗疫实践,折射出中国超大都市与区域中心城市的差异化治理逻辑,无论是草原之城的“全力攻坚”,还是首都的“精准防控”,其核心目标始终是保护人民生命健康,唯有坚持科学施策、强化区域协作,才能在疫情大考中交出更优答卷。

(全文约1500字)

发表评论