香港新增疫情通报,防控措施升级与市民应对指南

香港特区政府卫生署连续发布多份疫情通报,显示本地新冠肺炎确诊病例呈现波动上升趋势,随着变异毒株的传播和冬季呼吸道疾病高发期的叠加,香港疫情防控形势再度引发社会关注,本文将从最新疫情数据、政府防控政策、医疗资源应对、市民防护建议及社会影响等角度,全面解析当前香港疫情动态,并为公众提供科学应对指南。

最新疫情数据:病例激增与变异株威胁

根据香港卫生防护中心10月25日通报,过去一周香港新增确诊病例达3,842例,较前一周上升28%,其中本地感染占比超过90%,值得警惕的是,奥密克戎亚型变异株XBB及其衍生谱系已成为主流毒株,占测序病例的76%,该毒株具有更强的免疫逃逸能力,导致重复感染率攀升。

-

重点人群感染情况:

60岁以上长者占新增病例的42%,其中未完成三剂疫苗接种者的重症风险较接种者高5倍。

学校及养老院等集体场所暴发聚集性疫情,单日最高报告12起院舍感染事件。 -

境外输入压力:

随着国际航班逐步恢复,输入病例占比升至8%,主要来自东南亚及欧美地区。

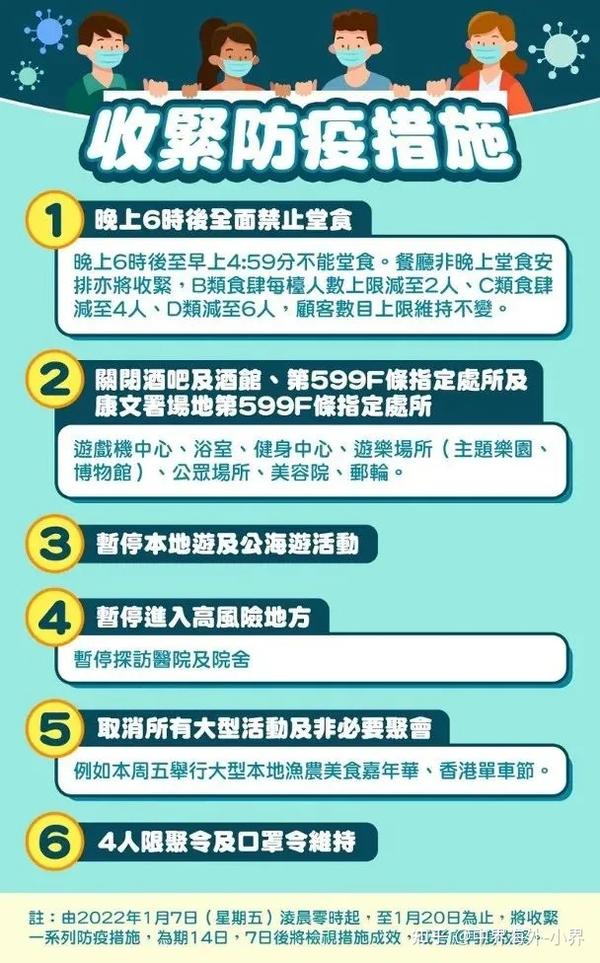

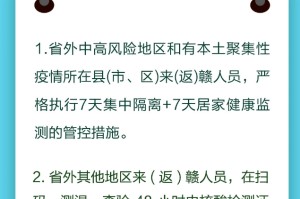

政府防控措施:精准收紧与资源调配

面对疫情反弹,香港特区政府宣布自11月1日起实施以下强化措施:

-

公共场所防疫升级

- 恢复餐饮场所“疫苗通行证”查验,未接种者禁止堂食。

- 公立医院及养老院实施“有限度探访”,访客需持48小时核酸阴性证明。

-

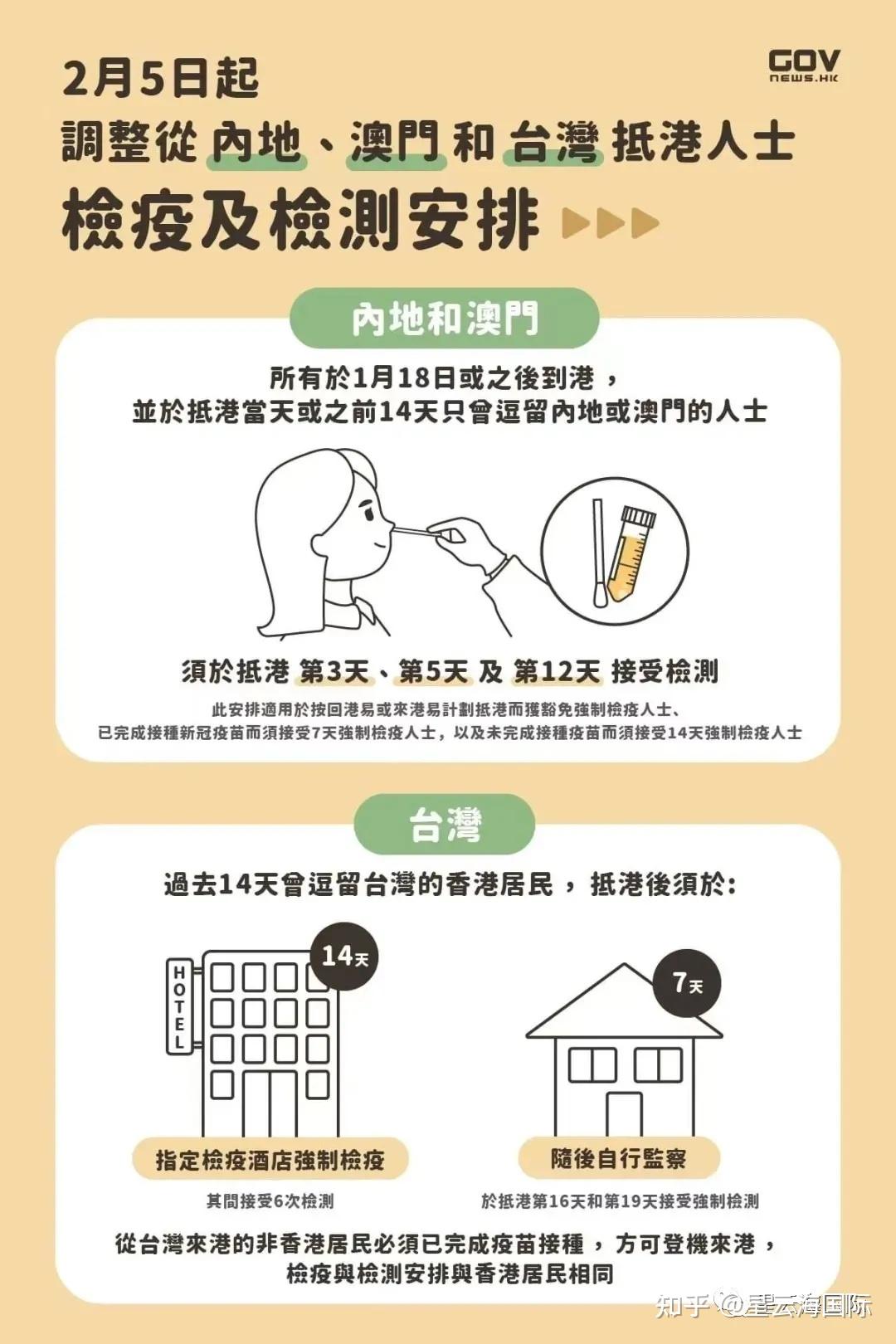

边境管控优化

- 抵港旅客检疫期维持“0+3”(3天医学监测),但增加入境后第2、4、6天强制核酸检测。

- 高风险地区航班熔断机制重启,已暂停3条航线运营。

-

医疗资源保障

- 启用亚洲国际博览馆备用方舱医院500张床位,优先收治轻症长者。

- 采购20万剂二价疫苗,预计11月中旬为高风险人群提供加强针接种。

医疗系统承压与应对策略

尽管香港公立医院已启动应急预案,但压力仍显著增加:

- 病床使用率:内科病房平均占用率达105%,部分医院需在走廊增设临时床位。

- 药物储备:特区政府表示抗病毒药物(如Paxlovid)库存充足,可满足3个月需求。

- 分级诊疗:推行“居家隔离支援包”计划,向轻症患者提供血氧仪及远程医疗咨询。

市民防护建议:科学应对不恐慌

香港大学公共卫生学院教授梁卓伟指出,当前疫情可控,但需市民配合以下措施:

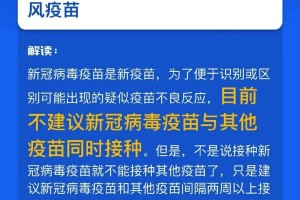

- 疫苗接种:

长者及慢性病患者应尽快接种第四针,二价疫苗对变异株保护力提升2倍。

- 日常防护:

- 乘坐公共交通工具或进入密闭空间时佩戴KN95口罩。

- 家庭自备快速检测试剂,出现症状后24小时内检测。

- 健康管理:

关注特区政府“健康码”系统风险提示,避免前往高风险场所。

社会经济影响与未来展望

疫情反复对香港多个领域造成冲击:

- 旅游业:原定11月举办的国际金融峰会缩减规模,30%海外嘉宾取消行程。

- 零售业:10月消费者信心指数环比下降6.2%,餐饮业营业额预计减少15%。

专家预测,若未来两周单日新增病例突破5,000例,政府可能考虑恢复社交距离限制,但香港中文大学研究团队认为,通过提高疫苗接种率(目前80岁以上长者三针接种率仅58%)和精准防控,可避免大规模封控。

香港此轮疫情反弹既是挑战,也是检验常态化防控能力的契机,在政府、医疗机构与市民的协同努力下,香港有望在保障公共卫生安全的同时,稳步推进社会复常,公众需以科学态度看待疫情变化,既不松懈亦不恐慌,共同筑牢防疫屏障。

(全文共计1,258字)

数据来源:香港卫生防护中心、医院管理局、香港大学公共卫生学院研究报告(截至2023年10月25日)。

发表评论