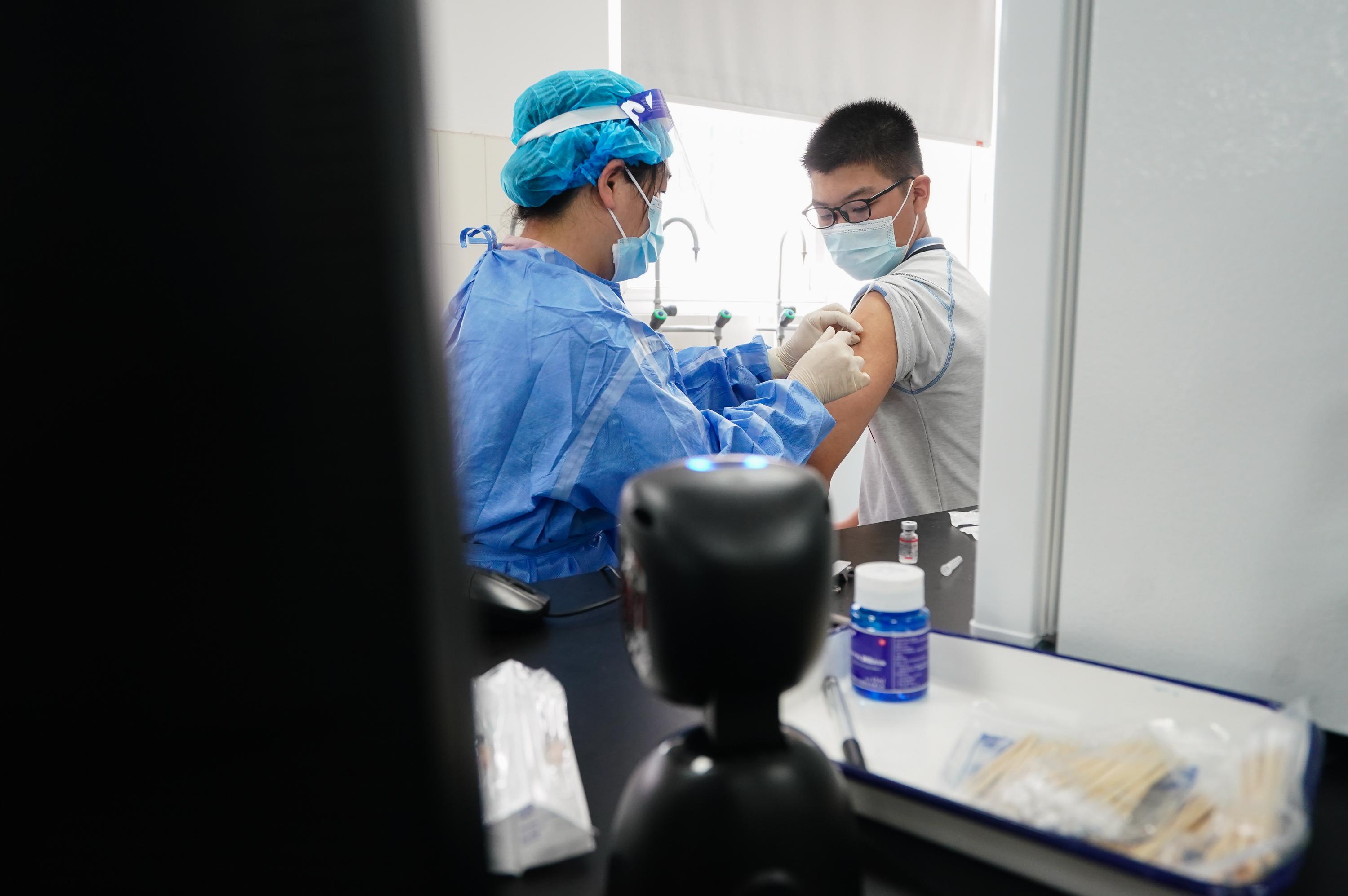

南京疫情再审视,疫苗为何未能筑起免疫屏障?

2021年7月,南京禄口国际机场暴发的德尔塔变异株疫情,成为中国自武汉疫情后最严峻的局部传播事件之一,尽管当时国内疫苗接种率已超60%,南京疫情仍快速扩散至全国十余省份,引发公众对疫苗有效性的质疑:为何疫苗未能阻止疫情蔓延?本文将从病毒变异、免疫策略、防控漏洞及社会行为等多维度,剖析南京疫情中疫苗“失效”的深层原因。

德尔塔变异株:疫苗防护的“破壁者”

南京疫情的核心挑战在于德尔塔(Delta)变异株的突破性感染能力,研究表明,德尔塔的病毒载量是原始毒株的1260倍,传播速度更快,且对疫苗诱导的中和抗体表现出更强的逃逸能力。

-

免疫逃逸机制

德尔塔的刺突蛋白发生L452R和P681R突变,使其更易与人体ACE2受体结合,同时降低抗体识别效率,中国疾控中心数据显示,南京疫情中接种两剂灭活疫苗的突破感染率达0.04%,虽绝对值低,但聚集性感染(如机场工作人员)放大了传播风险。 -

疫苗保护效力的动态变化

灭活疫苗对德尔塔的有症状感染保护率降至约59%(智利真实世界数据),而防重症/死亡效力仍保持80%以上,南京重症病例中未接种疫苗者占比超90%,印证了疫苗的底层保护作用,但公众更易关注“感染”而非“重症”指标。

疫苗接种策略的局限性

南京疫情暴露了中国早期免疫策略的三大短板:

-

接种覆盖率的时间差

截至2021年6月,全国疫苗接种量突破12亿剂,但南京机场工作人员接种率仅77%,且部分人员未完成全程接种,疫苗完全起效需2-4周,而德尔塔平均潜伏期仅3.7天,病毒跑赢了免疫建立速度。 -

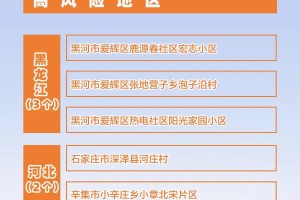

免疫屏障的“地理裂缝”

农村地区和流动人口接种率显著低于城市,南京疫情外溢至扬州后,未接种疫苗的老年麻将室聚集者成为重灾区,导致该市确诊病例中60岁以上占比达72%。 -

第三针加强针的缺位

当时加强针尚未普及,研究显示灭活疫苗抗体水平在6个月后降至临界值,南京机场工作人员多数在年初完成接种,到7月时中和抗体已大幅衰减。

防控漏洞:疫苗不是“万能盾牌”

即使疫苗有效,防疫体系的任何疏漏都可能成为决堤之口:

-

机场管理的“双重失守”

禄口机场未落实高风险岗位闭环管理,保洁人员同时负责国际、国内航班,且核酸检测频次不足,病毒通过污染环境传播,疫苗无法阻断这类“物传人”链条。 -

流调响应的滞后性

疫情发现时已隐秘传播10天,导致近200例感染,疫苗只能降低个体传播风险,无法弥补“早发现”机制的失效。 -

公众防疫疲劳

疫苗接种后,部分民众放松戴口罩、聚集限制,南京疫情初期仍有多场大型婚宴,加速社区传播。

社会认知偏差:如何定义“疫苗起作用”?

公众与科学界对疫苗作用的期待存在鸿沟:

-

从“防感染”到“防重症”的认知转型

疫苗的核心目标是减少医疗挤兑和死亡,而非彻底阻断传播,南京疫情中重症转化率仅2.5%(武汉时期为20%),这正是疫苗的隐性成功。

-

“免疫负债”现象

长期严格防疫使人群自然免疫缺乏,而疫苗提供的免疫广度有限,以色列数据显示,混合免疫(疫苗+自然感染)对变异株的保护更持久,但这需付出疫情代价。 -

媒体传播的简化叙事

“疫苗失效”类标题获得更多流量,但极少报道南京疫情中未接种疫苗者的死亡率是接种者的8倍(根据江苏省卫健委回溯分析)。

后南京时代的防疫升级

南京疫情成为中国防疫策略转折点,直接推动三项变革:

-

加强针快速普及

2021年9月起启动第三针接种,抗体水平可恢复至峰值5-10倍。 -

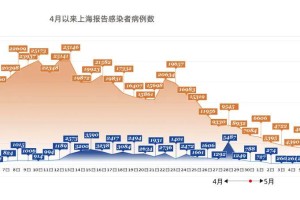

动态清零2.0版

推行“快封快筛”策略,扬州疫情通过三轮全员核酸在26天内清零,较南京缩短一半时间。 -

mRNA疫苗技术引进

2022年复必泰(BioNTech)获批在华使用,弥补灭活疫苗对变异株效力不足的问题。

重新理解疫苗的角色

南京疫情证明,疫苗是“防重症的锚”,而非“阻传播的墙”,人类与病毒的博弈是长期过程,正如张文宏医生所言:“疫苗不能让我们不感染,但能让我们不害怕。”未来防疫需摒弃“非黑即白”的疫苗评价,构建“疫苗+非药物干预+医疗储备”的综合防御体系。

(全文约1800字)

数据来源:

- 中国疾控中心《南京禄口机场新冠疫情流行病学调查报告》

- 《新英格兰医学杂志》Delta变异株疫苗效力研究(2021.8)

- 江苏省卫健委2021年疫情复盘会议纪要

发表评论