香港疫情最新消息,通关政策调整与未来展望

香港作为国际金融中心和粤港澳大湾区的重要枢纽,其疫情防控与通关政策一直备受关注,随着全球疫情形势的变化,香港特区政府近期对防疫措施和通关安排进行了多次调整,本文将结合最新疫情数据、政策动向及专家观点,全面分析香港当前的疫情形势、通关政策的变化,以及对经济、社会的影响,并展望未来可能的趋势。

香港疫情最新动态

截至2023年10月,香港疫情总体趋于平稳,但局部波动仍存,根据卫生署公布的数据,每日新增确诊病例维持在数百例,以轻症和无症状感染为主,重症和死亡病例显著减少,这一趋势与全球疫情进入“后大流行”阶段的特征相符。

-

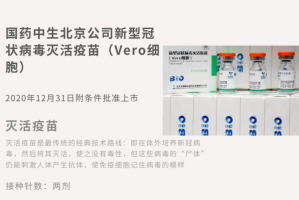

病毒变异与防控重点

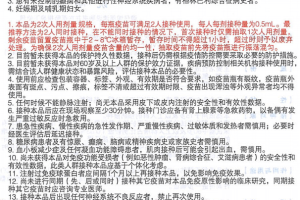

目前香港的主流毒株仍为奥密克戎亚型变种(如XBB系列),其传播力强但致病性较弱,特区政府将防控重点转向“重症防护”,通过加强疫苗接种(尤其是高风险人群的第四针接种)和医疗资源储备,降低疫情对公共卫生系统的冲击。 -

医疗系统应对能力

公立医院普通病房和隔离病床使用率保持在70%以下,ICU压力可控,政府表示已储备足够的抗病毒药物(如Paxlovid),并计划在冬季流感高峰期前进一步提升应对能力。

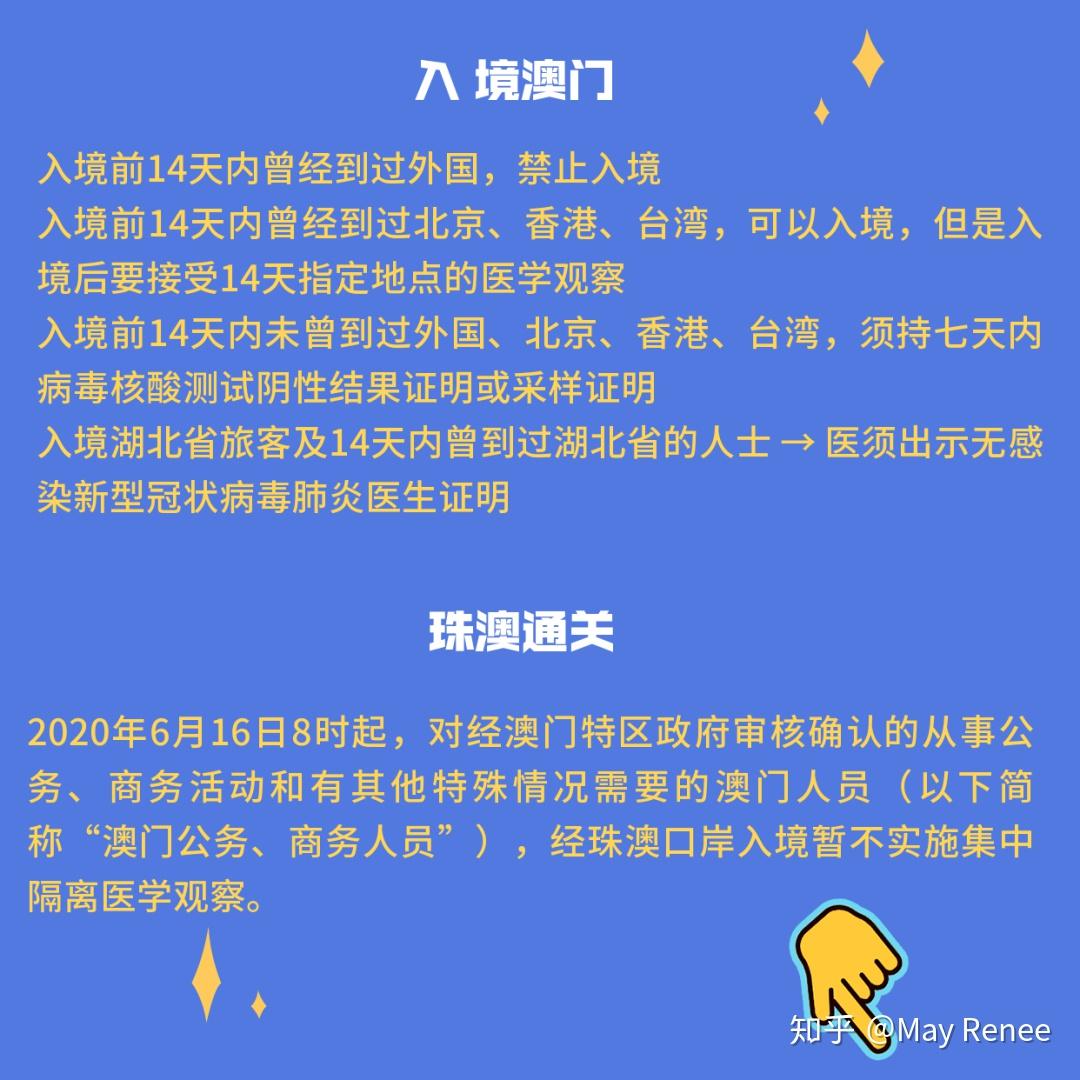

通关政策的最新调整

香港与内地及国际间的通关政策是疫情后的核心议题之一,近期的主要变化包括:

-

与内地全面恢复通关

- 2023年1月起,香港与内地逐步取消核酸检测和隔离要求,目前所有口岸(包括高铁、机场、陆路口岸)均已开放,旅客仅需填写健康申报表即可通行。

- “配额制”完全取消,跨境人流恢复至疫情前约80%水平,显著促进商务、旅游和家庭团聚需求。

-

国际旅行进一步放宽

- 香港机场取消入境旅客的疫苗接种证明要求,未接种疫苗者亦可入境。

- 部分国家(如日本、韩国)仍对香港旅客实施核酸检测,但特区政府正通过外交渠道推动相互放宽限制。

-

健康码与防疫措施的终结

- “安心出行”APP于2023年3月停止强制使用,公共场所的“疫苗通行证”要求同步取消。

- 口罩令在户外和大部分室内场合解除,仅医院、养老院等高风险场所仍需佩戴。

通关恢复的经济与社会影响

-

旅游业复苏

- 2023年1-9月,访港旅客总数突破2000万人次,恢复至2019年同期的65%,内地游客占比超70%,东南亚及欧美客源逐步回升。

- 酒店业平均入住率达85%,迪士尼、海洋公园等景点客流恢复显著,但部分商户反映人均消费较疫情前下降约20%。

-

跨境就业与民生改善

- 约5万名跨境学童重返香港校园,深港“双城生活”模式重启。

- 两地通勤的上班族仍需适应交通成本上升(如高铁票价调整)及部分企业远程办公常态化的问题。

-

国际金融中心地位巩固

- 通关后外资机构高管访港频率增加,2023年香港IPO募资额重回全球前五。

- 但部分国际会议和展览规模尚未完全恢复,需进一步优化签证便利性。

挑战与争议

尽管整体向好,香港的防疫与通关政策仍面临多方挑战:

-

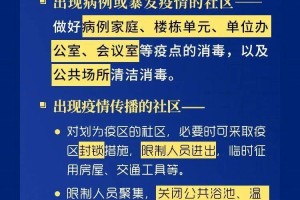

疫情反弹风险

专家警告,冬季可能出现新一波感染高峰,若重症率上升,不排除重启部分防控措施(如公共场所口罩令)。 -

政策协调问题

- 香港与内地的防疫标准差异(如核酸检测机构互认)导致部分旅客通关效率较低。

- 国际航班运力恢复缓慢,机票价格居高不下,影响商务出行。

-

社会适应与心理落差

- 部分市民对“零疫情”政策转向存在焦虑,尤其是长者群体对疫苗接种率不足的担忧。

- 旅游业人手短缺问题突出,从业者需时间重建服务能力。

未来展望

-

短期(2023年底前)

- 特区政府计划推出“季节性疫苗接种计划”,针对流感与新冠叠加风险加强防护。

- 进一步简化健康申报流程,推动“一地两检”口岸智能化。

-

中长期(2024年后)

- 香港或参考新加坡模式,将新冠纳入地方性流行病管理,取消所有入境限制。

- 深化与粤港澳大湾区的公共卫生合作,建立疫情联防联控长效机制。

-

全球角色重塑

香港需平衡“国际联通”与“防疫安全”,通过精准防控巩固其作为“超级联系人”的地位。

香港的疫情管控已进入新阶段,通关政策的持续优化为经济复苏注入动力,但挑战犹存,特区政府的灵活应对、医疗系统的韧性提升,以及市民的配合,将是实现“疫情常态化”下社会全面恢复的关键。

发表评论