香港疫情最新消息,新增7例确诊病例,防控措施持续加强

香港特区政府卫生署卫生防护中心通报了最新疫情数据,新增7例新冠肺炎确诊病例,这一消息再次引发公众对香港疫情动态的关注,作为国际金融中心和重要交通枢纽,香港的疫情防控形势不仅关乎本地居民的健康安全,也对全球疫情走势具有一定影响,本文将围绕香港新增的7例病例,分析疫情现状、传播链、防控措施以及未来挑战,并探讨如何在“动态清零”政策下平衡经济与社会发展。

香港疫情最新数据与病例分析

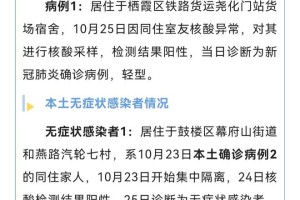

根据卫生防护中心公布的信息,新增的7例确诊病例中,包括4例本地感染和3例输入性病例,本地病例中,有2例感染源头不明,显示社区仍存在隐形传播链,输入病例则分别来自美国、英国和菲律宾,均为抵港后在检疫期间检测发现。

-

本地病例特点

- 源头不明病例的出现,表明社区传播风险尚未完全消除,卫生署正通过病毒基因测序追踪感染源头,初步怀疑与早前的奥密克戎亚变种BA.5分支有关。

- 另外2例本地病例为家庭聚集性感染,涉及一名小学生及其家长,相关学校已暂时停课并进行全面消毒。

-

输入病例情况

3例输入病例均已完成疫苗接种,症状较轻,香港目前对入境人员实施“7+3”隔离政策(7天酒店隔离+3天居家监测),有效降低了输入风险。

当前防控措施与公众反应

面对新增病例,香港特区政府迅速采取了一系列强化措施:

-

加强检测与追踪

- 在源头不明病例所在的屯门区和九龙城区增设流动检测站,呼吁居民自愿检测。

- 通过“安心出行”APP发布风险场所通知,要求相关市民尽快接受核酸检测。

-

疫苗接种推进

截至本周,香港12岁以上人口两剂疫苗接种率达92%,但老年人接种率仍偏低(80岁以上仅65%),政府宣布扩大“疫苗通行证”适用范围,要求进入餐厅、商场等场所必须完成三剂接种。

-

社会反应

部分市民对常态化核酸检测表示支持,认为有助于早发现、早隔离;但也有小商户抱怨防疫措施影响生意,呼吁政府提供更多补贴。

专家解读:疫情趋势与病毒变异

香港大学公共卫生学院教授指出,当前新增病例数处于低位,但需警惕两点:

- 奥密克戎亚变种的免疫逃逸能力

BA.5分支的传播力较前代更强,可能导致突破性感染增加。 - 冬季疫情反弹风险

随着气温下降和社交活动增多,流感与新冠叠加流行的可能性上升。

专家建议,短期内应维持高强度的监测体系,同时加快引进针对变异株的二价疫苗。

经济与社会影响:复苏中的挑战

尽管疫情总体可控,但防疫政策对香港经济的影响不容忽视:

- 旅游业复苏缓慢

严格的入境隔离令访港旅客数量仅为2019年的5%,迪士尼乐园等景点客流恢复不及预期。 - 金融市场韧性

得益于与内地“通关”的预期,恒生指数近期波动较小,但零售业仍依赖本地消费支撑。 - 社会心理压力

长期防疫导致部分市民出现“抗疫疲劳”,心理健康服务需求同比增长30%。

未来展望:如何在“动态清零”中寻找平衡

香港特区行政长官李家超强调,将坚持“科学精准、动态清零”的总体策略,同时提出三点方向:

- 逐步优化入境措施

正研究缩短入境隔离时间,并试点“逆向隔离”(赴内地前先在港隔离)。 - 推动与内地通关

与广东省协商“点对点”通关方案,优先考虑商务、探亲等必要出行。 - 加强医疗系统储备

扩建北大屿山医院感染控制中心,增购抗病毒药物。

香港新增7例病例的数字虽小,却折射出疫情防控的复杂性与长期性,在全球疫情反复的背景下,香港需要在保障公共卫生安全的同时,逐步恢复经济活力与社会信心,正如卫生署发言人所说:“每一例数字背后都是鲜活的生命,我们不能松懈,但也不必恐慌。”香港或需在“精准防控”与“社会开放”之间找到更灵活的路径,为全球抗疫提供一份独特的“东方经验”。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,后续进展请以官方通报为准。

发表评论