香港政府抗疫措施,成效、挑战与未来展望

自2020年初新冠疫情暴发以来,香港作为国际金融中心和人口密集的都市,面临了前所未有的公共卫生挑战,香港政府在中央政府的支持下,采取了一系列抗疫措施,试图在保障市民健康与经济稳定之间寻求平衡,本文将系统梳理香港政府的主要抗疫政策,分析其成效与不足,并探讨未来抗疫工作的方向。

香港政府抗疫措施概述

香港政府的抗疫策略经历了多次调整,从早期的“围堵”到后期的“动态清零”,再到与病毒共存的阶段性转变,以下是几项核心措施:

边境管控与入境隔离

为阻断病毒输入,香港政府实施了严格的边境管控:

- 入境隔离政策:要求入境旅客进行14天或21天的强制隔离,后期缩短为“3+4”(3天酒店隔离+4天居家监测)。

- 航班熔断机制:对高风险地区航班实施暂停措施,减少输入病例风险。

- 健康码系统:推出“安心出行”APP,追踪密接者并限制高风险人群活动。

社交距离与限聚令

- 公共场所限制:餐厅、健身房等场所需遵守人数上限和营业时间规定。

- 限聚令:禁止超过4人的聚集,后期根据疫情动态调整。

- 口罩令:强制要求在公共场合佩戴口罩,违者罚款。

大规模检测与疫苗接种

- 全民检测:2022年3月推行“全民强制检测”,旨在快速发现隐性患者。

- 疫苗接种计划:免费提供科兴、复必泰等疫苗,并推行“疫苗通行证”,要求市民接种后才能进入指定场所。

经济支援与民生保障

- 抗疫基金:多次拨款支援受影响的行业,如餐饮、旅游等。

- 消费券计划:向市民发放电子消费券,刺激本地经济。

抗疫措施的成效分析

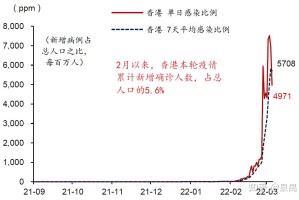

香港政府的措施在控制疫情扩散、降低死亡率方面取得了一定成效,但也存在争议。

成功经验

- 早期快速反应:2020年首波疫情中,严格的边境管控和社交距离措施有效延缓了病毒传播。

- 疫苗接种率高:截至2023年,香港疫苗接种率超过90%,显著降低了重症和死亡风险。

- 医疗资源调配:通过增设隔离设施和方舱医院,缓解了医疗系统压力。

不足与挑战

- 政策摇摆性:在“清零”与“共存”之间反复调整,导致公众困惑。

- 经济与社会成本:长期的社交限制对中小企业、基层市民造成沉重负担。

- 检测与隔离争议:强制检测和隔离措施被批评为“扰民”,部分市民抵触情绪强烈。

香港抗疫面临的独特挑战

香港的特殊性使其抗疫工作比其他地区更为复杂:

人口密度高

- 居住环境拥挤,易于病毒传播,尤其是公屋和劏房住户风险极高。

国际枢纽地位

- 作为全球交通枢纽,香港难以完全封闭,输入病例压力持续存在。

社会分歧与执行力

- 部分市民对政府信任度低,影响政策配合度。

- 法律执行中的漏洞(如隔离期违规外出)削弱了防控效果。

未来抗疫方向建议

结合香港的实际情况,未来抗疫政策可考虑以下优化方向:

科学化与精准化

- 采用更灵活的“风险分级”管理,避免“一刀切”封锁。

- 加强污水监测、快速抗原检测等科技手段,提升预警能力。

强化医疗体系

- 增加ICU病床和药物储备,应对可能的疫情反弹。

- 推动公私医疗合作,分担公立医院压力。

平衡经济与防疫

- 针对受影响行业提供定向补贴,减少失业潮。

- 逐步放宽国际旅行限制,恢复金融中心活力。

提升公众沟通

- 透明化数据发布,增强市民对政策的理解与支持。

- 通过社区组织加强基层动员,改善防疫配合度。

香港的抗疫历程是一场艰巨的持久战,政府的措施既有亮点也有教训,香港需在科学防疫、民生保障与国际联通之间找到更可持续的路径,随着病毒变异和全球疫情变化,灵活调整策略、凝聚社会共识将是关键,只有政府与市民共同努力,才能最终战胜疫情,迈向复苏。

(全文约1600字)

发表评论