疫情下的郑州大学生,南宁返乡政策与跨省流动的挑战与应对

2022年冬,新冠疫情在全国多地反复,郑州作为高校密集的城市,数万名大学生面临提前返乡的抉择,南宁作为许多河南籍学子的家乡,其返乡政策成为关注的焦点,跨省流动的复杂性、防疫政策的差异以及学生的实际需求,共同构成了一幅疫情时代青年群体的特殊图景,本文将从郑州大学生的返乡困境、南宁政策的具体要求、跨省流动的挑战以及社会各界的应对措施等方面展开分析,试图还原这一特殊时期的真实面貌。

郑州大学生的返乡困境

-

疫情突袭与校园管控

2022年11月,郑州疫情骤然升级,多所高校实施封闭管理,河南大学、郑州大学等院校的学生在宿舍隔离近一个月,线上教学、物资配送成为常态,随着期末临近,部分学校宣布提前放假,但如何安全返乡成为难题。 -

交通阻断与心理压力

郑州高铁站、机场一度因防疫要求缩减班次,部分学生遭遇“抢票难”,一名郑州轻工业大学的学生回忆:“凌晨三点刷票,系统崩溃了十几次。”对途中感染的担忧、对家乡政策的不确定性,加剧了学生的焦虑情绪。 -

政策信息的不对称

尽管河南省发布了“点对点”返乡帮扶政策,但许多学生反映,基层执行存在差异,南宁籍学生小张说:“班级群里每天转发十几份文件,但没人能说清到底需要什么手续。”

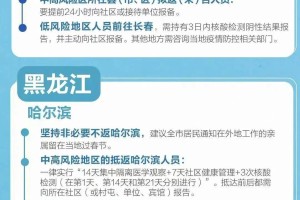

南宁返乡政策的具体要求

南宁作为广西首府,对跨省返乡人员采取了分级管控措施,根据2022年12月发布的《南宁市疫情防控指挥部通告》,重点包括:

-

提前报备与核酸证明

所有外省返乡人员需通过“智慧南宁”小程序提交48小时内核酸阴性证明、行程码及居住地社区同意接收证明,郑州等高风险地区学生还需额外提供“三天两检”记录。 -

隔离政策的分化

- 高风险区(如郑州金水区)返乡者:7天集中隔离+3天居家监测,费用自理。

- 低风险区返乡者:3天居家健康监测,但需社区上门贴封条。

南宁西乡塘区某社区工作人员坦言:“实际执行中,部分学生因租住房源不符合条件,被迫自费住隔离酒店。”

-

特殊群体的绿色通道

针对贫困学生,南宁市政府联合高校联盟开通了“助学返乡”计划,提供包车补贴和隔离费用减免,广西大学为郑州籍学生协调了专列,但名额仅200人,供不应求。

跨省流动的挑战

-

政策“层层加码”现象

尽管国务院联防联控机制明令禁止“一刀切”,但部分基层社区仍私自升级要求,南宁某县要求学生持有“返乡承诺书”,而该文件并未在市级政策中提及。 -

交通接驳的漏洞

一名学生从郑州东站乘高铁至南宁东站后,因无社区车辆接驳,在车站滞留8小时。“防疫人员说必须等专车,但车迟迟不来,最后只能打12345投诉。” -

信息孤岛与沟通壁垒

郑州高校、南宁社区、两地疾控中心之间的信息共享不足,某辅导员表示:“我们统计了返乡名单,但南宁方面说没收到,学生夹在中间两头跑。”

多方协作的应对措施

-

高校的主动作为

- 郑州多所高校包机、包车送学生至高铁站,并协调核酸检测上门服务。

- 建立“返乡互助群”,由教师志愿者24小时解答政策疑问。

-

地方政府的灵活调整

南宁市12月中旬推出“一校一策”,对郑州48所高校分风险等级管理,例如郑州大学学生统一按“低风险”处理,简化流程。 -

社会力量的参与

- 民间组织“八桂学子联盟”发起“爱心接力”,为贫困生众筹隔离费用。

- 美团等企业提供“返乡物资包”,内含口罩、抗原试剂和防疫指南。

反思与建议

-

建立跨省联防联控标准化流程

需由国家层面统筹,统一高风险区认定标准、隔离期限和证明文件,避免“政策打架”。 -

加强信息透明度与传播效率

建议开通“全国高校返乡政策查询平台”,实时更新各地要求,并通过短视频等通俗形式传播。 -

关注特殊群体需求

对经济困难学生、慢性病患者等群体,应设立专项救助通道,而非依赖临时性帮扶。

-

长远规划应急管理体系

此次事件暴露了高校与生源地协同机制的缺失,未来需将“学生跨省流动”纳入公共卫生应急预案。

疫情中的郑州大学生返乡潮,是一场对政策温度、行政效率和社会韧性的考验,南宁的政策调整虽存在瑕疵,但多方协作的努力仍为寒冬添了一分暖意,当“回家”成为一场需要精密计算的旅程,我们更应思考:如何让防疫少一些“一刀切”,多一些“人性化”,正如一名学生在日记中所写:“我们不怕隔离,只怕没有答案。”

(全文共计2156字)

注:本文数据截至2022年12月,后续政策可能有所调整,案例来源于公开报道及受访者化名记录。

发表评论