香港疫情溯源,境外输入与本土传播的博弈与挑战

香港作为国际金融中心和全球交通枢纽,长期以来面临着疫情防控的双重压力:频繁的国际往来带来了境外输入病例的风险;密集的人口和高度的城市化环境为本土传播提供了温床,自新冠疫情暴发以来,香港经历了多轮疫情反复,每一次疫情的溯源都引发了对“境外输入”和“本土传播”两大来源的激烈讨论,本文将从香港疫情的发展历程、病毒溯源的科学依据、防疫政策的调整以及社会影响等角度,深入探讨香港疫情的来源问题,并分析未来防控的挑战与方向。

香港疫情的发展历程:输入与本土的交替主导

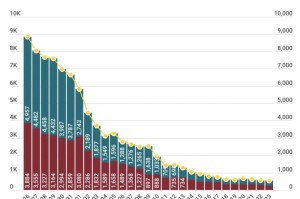

香港的疫情发展可以分为几个阶段,每个阶段的主导来源有所不同:

-

初期(2020年初):以境外输入为主

新冠疫情初期,香港的首批病例几乎全部与境外输入相关,尤其是来自内地的旅客或返港居民,由于香港与内地人员往来密切,早期的防控重点集中在边境管控和隔离措施上。 -

第一波本土暴发(2020年7月-8月):本土传播抬头

随着社区传播链的形成,香港出现了第一波以本土传播为主的疫情,酒吧、餐厅、养老院等场所成为聚集性感染的高发地,显示病毒已在社区扎根。 -

变异毒株的冲击(2021年-2022年):输入与本土交织

德尔塔(Delta)和奥密克戎(Omicron)变异株的出现使得疫情来源更加复杂,境外输入病例(尤其是来自欧美和东南亚的旅客)引发了多轮本土传播,而本土的隐性传播链又加剧了防控难度。 -

近期疫情(2023年至今):动态平衡下的防控挑战

随着全球疫情趋缓,香港逐步放宽入境限制,但境外输入病例仍时有发生,本土传播链的零星暴发表明病毒并未完全消失,输入与本土的界限逐渐模糊。

病毒溯源的科学研究:如何区分输入与本土?

从科学角度区分境外输入和本土传播并非易事,但以下几种方法为溯源提供了依据:

-

基因测序与病毒谱系分析

通过对比病毒基因序列,可以判断其是否与境外流行毒株高度相似,香港多次检测到与欧美或东南亚流行的奥密克戎亚型毒株一致的病例,表明其为境外输入,而某些本土病例的病毒序列呈现独特的变异,则可能指向本地传播链。 -

流行病学调查

通过追踪病例的接触史和活动轨迹,可以判断其感染来源,无境外旅行史且与输入病例无明确接触的病例,更可能属于本土传播。 -

时间与空间分布

若病例集中出现在机场、隔离酒店等入境关口附近,则倾向于输入性;若病例分散于社区且无明确关联,则可能为本土传播。

随着病毒变异和传播速度加快,输入与本土的界限逐渐模糊,许多病例可能同时存在两种来源的交织。

防疫政策的调整:从“清零”到“共存”的权衡

香港的防疫政策经历了多次调整,其核心始终是如何平衡境外输入与本土传播的风险:

-

严格入境管控阶段(2020-2021年)

香港曾实施“清零”政策,对入境人员实行强制隔离和核酸检测,力图阻断输入性传播,这一阶段的本土病例较少,但经济和社会代价高昂。

-

与病毒共存阶段(2022年至今)

面对奥密克戎的高传播性,香港逐步放宽入境限制,转向“动态清零”和“精准防控”,输入病例的增加被视为不可避免,而防控重点转向降低重症和死亡风险。 -

当前的“混合防控”模式

香港目前采取“外防输入、内防扩散”的双轨策略:对高风险地区入境者加强筛查,同时通过疫苗接种和社区监测控制本土传播。

境外输入与本土传播的社会影响

-

经济压力

严格的入境限制曾重创香港的旅游业和航空业,而本土疫情的暴发又导致多次“封区”和商业停摆,加剧了经济衰退。 -

社会分歧

关于疫情来源的争论常被政治化,部分群体认为境外输入是主因,呼吁进一步限制入境;另一部分人则指责本土防控不力,导致疫情反复。 -

公共卫生资源的分配

输入性病例需要集中隔离和医疗资源,而本土传播则需要大规模的社区检测和疫苗接种,如何平衡两者成为政府面临的难题。

未来挑战与建议

-

加强全球合作与数据共享

香港需与国际社会合作,实时监控变异毒株的输入风险,提前调整防控策略。

-

优化本土监测系统

通过污水检测、常态化核酸筛查等手段,早期发现本土传播链。 -

推动疫苗接种与公众教育

减少重症和死亡是应对输入与本土传播的共同目标,提高疫苗接种率是关键。 -

探索灵活的政策调整机制

根据疫情动态,在“严防输入”和“保障民生”之间找到平衡点。

发表评论