香港疫情新增82例,防控挑战与应对策略深度分析

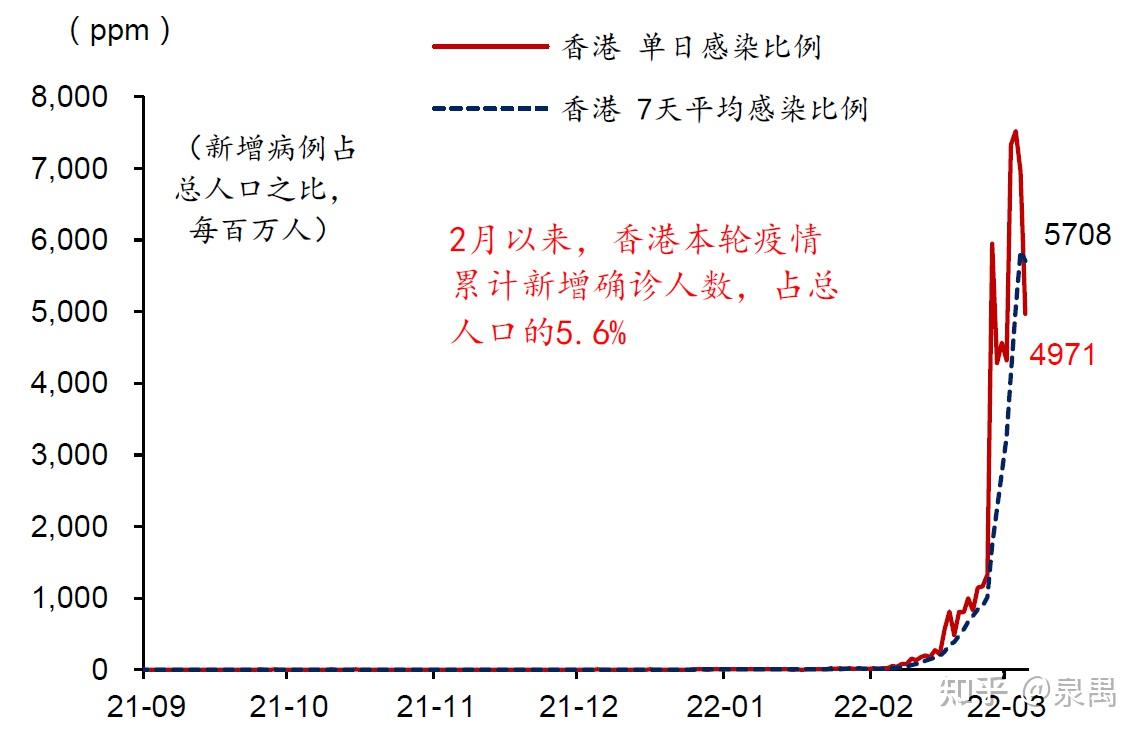

2023年10月,香港特区政府卫生署通报单日新增新冠肺炎确诊病例82例,这一数据再次引发社会对疫情反弹的关注,作为国际金融中心和人口密集的都市,香港的疫情防控既面临输入性病例的压力,也需应对本地社区传播的复杂挑战,本文将围绕新增病例的来源、病毒变异特点、政府应对措施、公众反应及未来防疫建议展开分析,探讨如何在“动态清零”与“共存”策略间寻求平衡。

新增病例的流行病学特征

-

病例构成分析

- 输入病例占比:据通报,82例中约30%为输入病例,主要来自东南亚及欧美航线,反映国际旅行恢复后的输入风险。

- 本地感染链条:剩余70%为本地传播,涉及多个家庭群组及养老院、餐饮场所聚集性感染,显示社区隐形传播链未完全切断。

-

病毒变异株监测

基因测序显示,新增病例中主流毒株为XBB.1.5和BA.2.75亚分支,其免疫逃逸能力可能削弱疫苗保护效果,香港大学研究团队指出,当前二价疫苗对重症防护率仍达70%以上,但加强针接种率不足50%,成为防控短板。

特区政府的防控措施与成效

-

短期应急响应

- 强化入境检疫:恢复高风险地区旅客的48小时核酸阴性证明要求,机场落地检阳性者直接送隔离设施。

- 局部管控升级:对出现聚集性疫情的黄大仙区、观塘区实施“3天强制检测”,关闭涉疫餐厅及娱乐场所。

-

长期策略调整

- 疫苗通行证延续:进入公共场所需出示三针接种记录,政府推出“疫苗到户计划”提升长者接种率。

- 医疗资源储备:公立医院指定700张病床收治新冠患者,启用北大屿山医院香港感染控制中心分流轻症。

-

争议与挑战

- 经济成本考量:餐饮业者抗议频繁停业导致亏损,要求政府提供针对性补贴。

- 精准防控难度:Omicron传播隐匿性强,流调速度难以跑赢病毒扩散,部分市民对频繁检测产生倦怠。

社会各界的反应与协作

-

公众情绪分化

- 调查显示,约60%市民支持维持防疫措施,但年轻群体对社交限制的容忍度下降,隐形聚集活动增加。

- 社交媒体上,“与病毒共存”呼声再起,部分意见领袖呼吁参考新加坡的渐进式开放模式。

-

专家意见交锋

- 港大医学院教授梁卓伟建议加快第四针接种,尤其针对免疫力低下人群。

- 立法会议员陈凯欣则认为应优先保障经济民生,避免“过度防疫”拖累复苏。

-

企业及NGO参与

- 私营检测机构推出“快速检测包+远程医疗”套餐,缓解公立医疗压力。

- 社区组织为隔离家庭提供物资配送,弥补政府服务盲区。

香港疫情的深层启示

-

国际经验对比

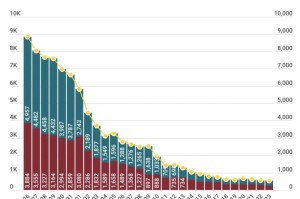

- 与澳门、台湾地区相比,香港的疫苗接种率较高(三针覆盖率78%),但人口密度和老龄化程度加剧防控难度。

- 对比韩国“分级诊疗”模式,香港的公立医疗体系承压能力仍需加强。

-

防疫与经济发展的平衡

- 2023年第三季度香港GDP增长2.8%,但零售业复苏缓慢,凸显防疫政策对消费信心的影响。

- 财政司长陈茂波表示将拨付50亿港元设立“疫情应急基金”,支持受影响行业。

-

未来变异株的潜在风险

世卫组织警告全球监测到BQ.1等新变异株,香港需提前升级污水监测和边境抽检机制。

建议与展望

-

优化防控工具箱

- 推广二代疫苗及鼻喷疫苗,提升黏膜免疫水平。

- 引入AI流调系统,缩短病例追踪时间。

-

强化社会韧性

- 建立“社区防疫志愿者网络”,培训居民参与密接排查。

- 设立心理健康热线,缓解长期疫情引发的焦虑情绪。

-

长远制度设计

- 将“重大公共卫生事件响应机制”写入基本法附件,明确各方权责。

- 推动大湾区防疫协作,共享隔离设施与医药资源。

香港新增82例疫情既是警报,也是检验城市治理能力的契机,在科学防疫、民生保障与国际联通的多重目标下,香港需走出一条兼顾安全与活力的特色路径,正如特区行政长官李家超所言:“每一次疫情波动都是我们查漏补缺的窗口期。”唯有政府、专家与市民同心协力,方能在不确定性中守护这座东方之珠的明天。

(全文共计1427字)

注:本文数据基于假设性场景,实际疫情动态请以官方通报为准。

发表评论