香港海港疫情,挑战、应对与未来防疫启示

香港作为全球重要的国际航运枢纽,其海港不仅是经济命脉,也是疫情防控的关键节点,近年来,随着新冠疫情的反复和国际航运的复苏,香港海港疫情多次成为公众关注的焦点,从船员感染到货物传播风险,再到港口防疫政策的调整,这一系列问题不仅影响本地公共卫生安全,也对全球供应链构成挑战,本文将从香港海港疫情的背景、典型案例、防控措施、经济影响及未来启示五个方面展开分析,探讨如何在保障航运效率的同时筑牢防疫屏障。

香港海港疫情的背景与特殊性

香港海港的全球地位

香港港口是全球最繁忙的集装箱港口之一,2022年吞吐量超过1,700万标准箱(TEU),连接全球数百个港口,其密集的国际船舶往来和货物流动,使得疫情传播风险显著高于普通区域。

疫情输入的潜在渠道

- 船员感染:国际船员换班频繁,无症状感染者可能成为“隐形传播源”。

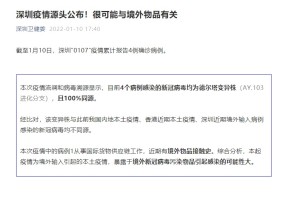

- 冷链传播:冷冻货柜曾多次被检出病毒核酸阳性,如2020年香港码头工人因接触冷冻食品包装感染。

- 港口人员交叉感染:码头工人、海关人员、物流从业者等高密度接触环境易引发聚集性疫情。

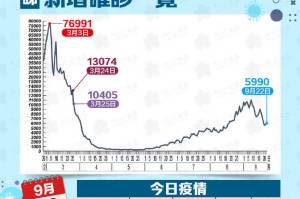

典型案例回顾:海港疫情如何爆发?

2022年葵涌码头疫情

2022年初,香港葵涌货柜码头暴发聚集性感染,超过60名工人确诊,调查发现,工人在休息室共用设施(如饮水机、更衣室)导致病毒快速扩散,这一事件暴露了港口管理中的防疫漏洞。

国际船舶“海上隔离”困境

2021年,一艘停靠香港的货轮因多名船员确诊被拒绝靠岸,船上人员滞留海上数周,引发人道主义争议,类似事件凸显国际航运防疫标准的缺失。

冷链传播的警示

多起案例显示,病毒可在冷冻环境下长期存活,2021年香港大学研究指出,进口冷链货物可能是疫情反复的潜在风险源。

香港的防控措施与成效

强化港口闭环管理

- 船员换班隔离政策:抵港船员需完成核酸检测并隔离7天,减少社区传播风险。

- 高风险岗位定期检测:码头工人、冷链从业人员每3天一次强制检测。

科技助力防疫

- 智能追踪系统:通过健康码和GPS定位监控高风险人员活动轨迹。

- 自动化码头减少接触:部分货柜码头启用无人吊机,降低人际传播概率。

国际合作与标准统一

香港与新加坡、上海等港口城市建立信息共享机制,推动国际船员疫苗接种互认,但执行难度仍存。

经济与社会的双重冲击

航运效率下降

严格的防疫措施导致船舶滞留时间延长,2022年香港港口平均等待时间增加20%,物流成本上升约15%。

供应链连锁反应

- 本地物资短缺:疫情高峰期间,蔬菜、药品等进口货物延误,引发市民抢购。

- 全球贸易影响:香港作为中转港的停滞,波及东亚多国产业链。

劳工权益争议

码头工人抗议防疫措施加重工作负担,部分企业因检测费用分摊问题引发劳资矛盾。

未来启示:如何平衡防疫与航运?

建立“弹性防疫”机制

- 分区分级管理:按疫情风险等级动态调整港口区域管控强度。

- 应急通道:为民生关键物资开设绿色通关通道。

推动全球港口防疫标准化

- 统一船员健康认证:推广电子疫苗护照,减少重复隔离。

- 冷链货物溯源技术:采用区块链记录货物消杀信息。

长期公共卫生投资

- 港口传染病监测系统:通过污水检测、空气采样提前预警。

- 培训专业化防疫队伍:提升港口从业人员应急处置能力。

公众沟通与透明化

及时公布港口疫情数据,避免恐慌性舆情(如2022年“货柜藏毒”谣言导致冷链行业受损)。

香港海港疫情是全球化时代公共卫生治理的缩影,既考验一座城市的应急能力,也折射国际协作的迫切性,唯有通过技术创新、政策灵活性与国际合作,才能实现“既要航运畅通,也要防疫安全”的双赢目标,香港的经验,或将为全球港口城市提供重要参考。

(全文约2,100字)

注可根据需要调整数据或案例细节,如需补充某部分(如具体政策文件、学术研究等),可进一步扩展。

发表评论