郑州疫情真假,信息迷雾中的真相与思考

2022年,郑州疫情成为全国关注的焦点之一,随着病例数量的波动、防控政策的调整以及网络上各种信息的传播,郑州疫情真假”的讨论愈演愈烈,有人质疑官方数据的真实性,认为疫情被低估;也有人认为某些自媒体夸大其词,制造恐慌,在这场信息战中,公众如何辨别真假?政府、媒体与个人各自承担怎样的责任?本文将梳理郑州疫情的发展过程,分析信息传播中的问题,并探讨如何建立更透明的疫情信息机制。

郑州疫情的发展与争议

疫情初期:官方通报与公众反应

2022年10月,郑州疫情出现反弹,官方通报的病例数持续上升,部分市民在社交媒体上反映,身边的感染情况比通报的更严重,质疑是否存在“瞒报”或“数据调整”,有网友称某小区出现大量阳性病例,但官方并未将其列入高风险区,这种信息不对称导致公众对政府数据的信任度下降。

富士康员工徒步返乡事件

2022年10月底,郑州富士康工厂爆发疫情,大量员工因担心感染而徒步返乡,这一事件在社交媒体上引发广泛关注,官方随后回应称已加强防控,但公众仍对工厂内部的真实感染情况存疑,这一事件加剧了“郑州疫情是否被低估”的争论。

防控政策调整与公众情绪

11月,郑州宣布调整防控措施,部分区域解封,但随后又因疫情反弹重新收紧政策,这种反复让部分市民感到困惑,甚至有人怀疑政府是否在“掩盖真实情况”,网络上出现各种未经证实的消息,如“某医院挤满感染者”“某社区隐瞒死亡病例”等,进一步加剧了信息混乱。

信息迷雾:谣言、误读与真相

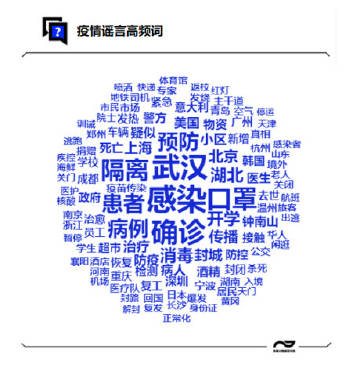

谣言的传播机制

在郑州疫情期间,许多未经核实的信息在社交媒体上迅速扩散。

- “郑州某医院拒收发热病人”:后经核实,该医院并未拒诊,而是因防控要求调整了接诊流程。

- “某小区全员感染,政府隐瞒”:官方随后公布该小区的核酸检测结果,显示阳性率并未如传言所说那么高。

这些谣言的产生,部分源于公众对疫情的焦虑,部分则是因为某些自媒体为博取流量而夸大事实。

官方信息的滞后与模糊

尽管政府定期发布疫情数据,但部分信息的透明度仍受质疑。

- 病例统计标准的变化:有市民发现,无症状感染者与确诊病例的分类方式在不同阶段有所调整,导致公众对数据的解读出现偏差。

- 流调信息的不完整:部分病例的活动轨迹未详细公布,公众难以判断自身风险。

这种信息模糊性让部分人倾向于相信非官方渠道的消息,甚至催生“阴谋论”。

公众的信任危机

疫情信息的混乱不仅影响防控效果,也削弱了公众对政府的信任,一项调查显示,在郑州疫情期间,约40%的受访者对官方数据的真实性持怀疑态度,这种信任危机并非一朝一夕形成,而是长期信息不透明、回应不及时的结果。

如何破解信息迷雾?

政府:提高透明度,加强沟通

- 实时数据公开:不仅公布病例数,还应说明统计方法、检测覆盖范围等细节,避免公众误解。

- 快速回应质疑:对于网络上的热点传闻,政府应第一时间调查并发布权威信息,而非等到谣言发酵后再回应。

- 优化信息发布渠道:除了新闻发布会,还可通过短视频、社交媒体等更贴近公众的方式传递信息。

媒体:坚守专业,避免煽情

- 核实信息源:在报道疫情时,媒体应严格核实消息来源,避免传播未经证实的说法。

- 平衡报道:既要反映公众的合理诉求,也要避免制造恐慌,在报道富士康事件时,部分媒体过度渲染“逃亡”场景,而忽略了官方的后续补救措施。

公众:理性判断,避免盲从

- 查证信息:在看到疫情相关消息时,应先查看官方通报或权威媒体的报道,而非轻易转发未经核实的内容。

- 科学认知疫情:了解病毒传播规律、防控政策的变化逻辑,减少因信息不对称而产生的焦虑。

郑州疫情的启示:信息透明与社会治理

郑州疫情的信息争议并非个案,类似情况在武汉、上海等地的疫情期间也曾出现,其核心问题在于:

- 公众对信息的渴求与官方发布节奏的不匹配:在互联网时代,信息传播速度极快,但官方回应往往需要时间调查,这种时间差容易被谣言利用。

- 社会治理中的信任赤字:如果公众长期认为官方信息“不可信”,即使数据真实,也可能被质疑。

未来的疫情防控不仅需要医学手段,还需加强信息治理能力,建立更开放、更高效的沟通机制。

郑州疫情的真假之争,本质上是一场信息信任的考验,在疫情尚未完全结束的背景下,政府、媒体和公众都需要反思:如何让信息更透明?如何减少谣言的伤害?如何重建社会信任?只有多方共同努力,才能让真相跑赢谣言,让科学战胜恐慌。

(全文约2100字)

发表评论