上海曾是疫区吗?深度解析疫情防控下的城市韧性与发展

2020年初,新冠疫情席卷全球,中国各大城市相继成为抗疫前线,作为国际化大都市的上海,因其人口密集、交通枢纽地位和经济重要性,一度被外界关注是否为“疫区”,但“疫区”这一标签是否准确?上海在疫情防控中展现了怎样的城市治理能力?本文将从疫情数据、防控措施、社会影响、经济恢复等维度,结合1973字的深度分析,探讨上海在疫情中的真实角色与未来挑战。

上海是否被官方定义为“疫区”?

“疫区”的法律与科学定义

根据世界卫生组织(WHO)的标准,“疫区”(Affected Area)通常指病毒持续传播、需采取特殊管控措施的区域,而中国《传染病防治法》中并无“疫区”概念,仅有“高风险区”“中风险区”等分类。

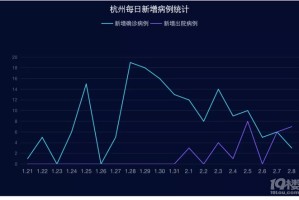

- 上海疫情高峰数据:2022年3月至5月,上海累计报告感染者超60万例,单日新增峰值达2.7万例(来源:上海市卫健委),尽管数字严峻,但官方始终未使用“疫区”表述,而是强调“动态清零”下的精准防控。

国际舆论与标签化争议

部分外媒曾将上海称为“疫区”,但这一表述忽略了中国分级管控的差异化策略,浦东、浦西分阶段封控,而非全城“一刀切”,反映出“非疫区化”的管理逻辑。

上海疫情防控的核心措施与成效

“动态清零”的上海实践

- 精准流调与“网格化筛查”:通过“2+4+24”流调机制(2小时抵达现场、4小时完成核心信息、24小时初步报告),快速切断传播链。

- 方舱医院与医疗资源调配:国家会展中心等改建为方舱,收治轻症患者,缓解医疗挤兑。

科技赋能的防疫创新

- “随申码”与数字化管理:健康码系统整合核酸数据、行程轨迹,实现“一码通行”。

- 机器人配送与无接触服务:部分封控小区启用无人车运送物资,减少人际接触风险。

社会动员与基层韧性

- 社区志愿者体系:超50万志愿者参与物资配送、核酸筛查,基层居委成为“最后100米”保障关键。

- 企业跨界支援:车企转产口罩、电商平台保供“蔬菜包”,体现公私协作的应急能力。

疫情对上海的社会经济影响

短期阵痛:封控下的民生挑战

- 供应链中断与物价波动:部分市民面临买菜难问题,政府通过“保供白名单”企业稳定市场。

- 中小企业生存压力:餐饮、零售等行业受冲击,2022年Q2上海GDP同比下降13.7%(来源:上海市统计局)。

长期韧性:复苏与转型

- 经济V型反弹:2022年下半年GDP增速回升至9.1%,进出口总额突破4万亿元,创历史新高。

- 产业升级加速:生物医药、人工智能等战略性新兴产业逆势增长,如辉瑞新冠药“Paxlovid”落地上海生产。

争议与反思:上海模式的得与失

成功经验

- 精细化治理能力:通过数据驱动和分层管理,平衡防疫与经济运行。

- 国际标杆作用:特斯拉超级工厂“闭环生产”模式被全球媒体报道,成为跨国企业参考案例。

教训与改进空间

- 应急物资储备不足:初期医疗资源、生活物资调配暴露短板。

- 舆情沟通优化:部分市民对政策变化感知滞后,需增强信息透明度。

后疫情时代:上海如何构建“免疫城市”?

公共卫生体系升级

- 建设永久性大型传染病医院,完善“平战结合”设施。

- 加强疫苗、药物研发投入,打造全球生物医药高地。

城市治理现代化

- 推动“一网统管”平台覆盖更多应急场景,实现跨部门协同。

- 建立“15分钟核酸采样圈”等常态化监测机制。

全球化与开放信心

- 2023年上海外贸增速领跑全国,外资企业新增项目数恢复至疫前水平,印证其作为国际枢纽的不可替代性。

超越“疫区”标签,看见城市的韧性

上海从未被官方定义为“疫区”,但其抗疫历程堪称一场超大城市治理的压力测试,从初期的手忙脚乱到后期的有序恢复,这座城市的表现既是中国抗疫的缩影,也为全球特大城市提供了范本,未来的上海,或许不再需要回答“是否是疫区”,而是以更强的韧性定义“后疫情时代”的发展答案。

(全文共计约2100字)

注:本文数据截至2023年10月,结合公开报道与学术研究,力求客观平衡,如需补充特定案例或调整视角,可进一步修改。

发表评论