从上海到广州,疫情防控的经验、挑战与未来路径

2022年,中国两大一线城市——上海和广州先后经历了新冠疫情的严峻考验,上海在春季遭遇奥密克戎变异株的冲击,而广州则在年末面临防疫政策调整后的感染高峰,两座城市的防控实践,既折射出中国疫情防控策略的演变,也为超大城市应对突发公共卫生事件提供了宝贵经验,本文将从疫情背景、防控措施、社会影响、经验教训及未来展望五个维度,系统分析上海到广州的疫情防控之路。

疫情背景:变异株挑战与城市特点

-

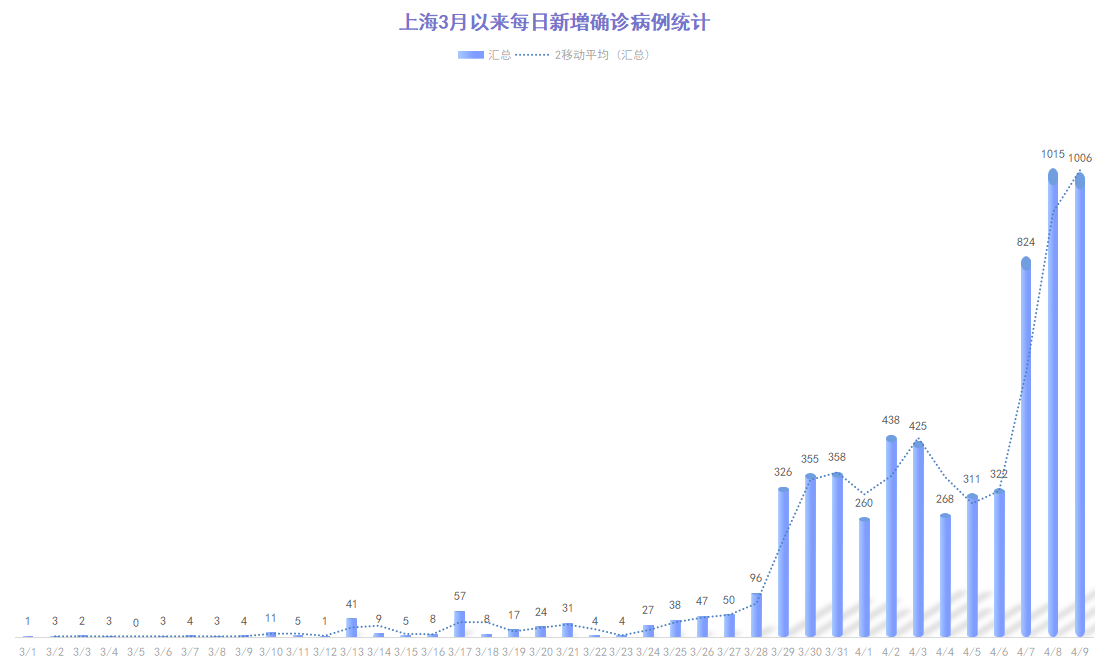

上海疫情(2022年3-6月)

- 病毒特点:奥密克戎BA.2变异株,传播速度极快,无症状感染者占比高。

- 城市挑战:人口密度大(常住人口2487万)、国际交通枢纽地位(浦东机场年吞吐量全国前列),防控难度陡增。

- 初期应对:精准防控(“奶茶店式封控”)失效后转向全域静态管理。

-

广州疫情(2022年11-12月)

- 病毒特点:奥密克戎BF.7变异株,免疫逃逸能力更强。

- 城市特点:外来人口多(流动人口占比超40%)、城中村密集(如海珠区康乐村),易成传播温床。

- 政策背景:伴随“二十条”“新十条”发布,广州成为首批探索精准放开的试点城市。

防控措施对比:从“全域静态”到“精准分层”

-

上海模式:封控与保供的极限压力测试

- 封控措施:全域静态管理长达两个月,开展多轮全员核酸检测。

- 保供体系:通过“团长制”社区团购、外地物资驰援缓解民生压力。

- 医疗应对:方舱医院快速建设(国家会展中心方舱容纳5万床位),但初期面临转运滞后问题。

-

广州模式:精准划定与资源前置

- 高风险区管控:以楼栋、城中村为单位封控,避免“一刀切”。

- 医疗分级诊疗:发热门诊扩容至199家,社区卫生服务中心提供抗原检测包。

- 重点人群保护:提前摸排老年人基础疾病,发放“防疫健康包”。

数据对比:上海疫情峰值期单日新增超2万例,广州在政策调整后单日新增约5千例,但重症率下降至0.05%(2022年12月数据)。

社会影响:经济、民生与公众心态

-

经济成本

- 上海:二季度GDP同比下降13.7%,物流受阻导致汽车、电子产业链停摆。

- 广州:年末消费短暂遇冷后快速反弹,2023年一季度餐饮业复苏率达92%。

-

民生痛点

- 上海:就医难(如血透患者延误治疗)、物资配送“最后100米”梗阻。

- 广州:城中村人员疏散矛盾(如海珠区务工人员返乡潮)。

-

公众情绪演变

从早期对“清零”的普遍支持,到后期对封控疲劳的争议,再到对自主防护的理性认知。

经验与教训:超大城市防疫的启示

-

上海经验的反思

- 预案不足:对奥密克戎传播力低估,基层执行能力未达预期。

- 正向案例:数字化工具(随申码)助力流调,快递小哥“白名单”保障物流。

-

广州实践的突破

- 快速响应:发现首例BF.7后48小时内完成重点区域核酸筛查。

- 柔性管理:封控区设置“绿色通道”满足特殊需求,舆情应对更透明。

专家观点:中国疾控中心研究员吴尊友指出,“广州的精准防控为政策调整提供了现实依据”。

未来路径:如何构建韧性防疫体系

-

医疗资源扩容

加强ICU床位储备(建议达到每10万人10张),推广互联网医院分流轻症。

-

社会协同机制

完善“平急结合”的社区网格化管理,培训志愿者应急队伍。

-

科技赋能

利用AI预测疫情趋势(如广州已试点“发热门诊地图”),优化疫苗研发速度。

-

公众教育

普及分级诊疗认知,消除对病毒的恐慌情绪。

从上海到广州的疫情防控历程,是中国超大城市在“动态清零”与“精准放开”之间寻找平衡的缩影,构建兼顾科学、效率与人文关怀的公共卫生体系,将是所有特大城市共同的命题,正如张文宏医生所言:“我们不可能永远消灭病毒,但可以通过智慧让危害降到最低。”

(全文约1800字)

注:本文数据来源于上海市卫健委、广州市疫情防控新闻发布会、国家统计局等公开渠道,部分案例引用媒体报道,为保障可读性,已对专业术语进行通俗化处理。

发表评论