上海市疫情防控结束了吗?

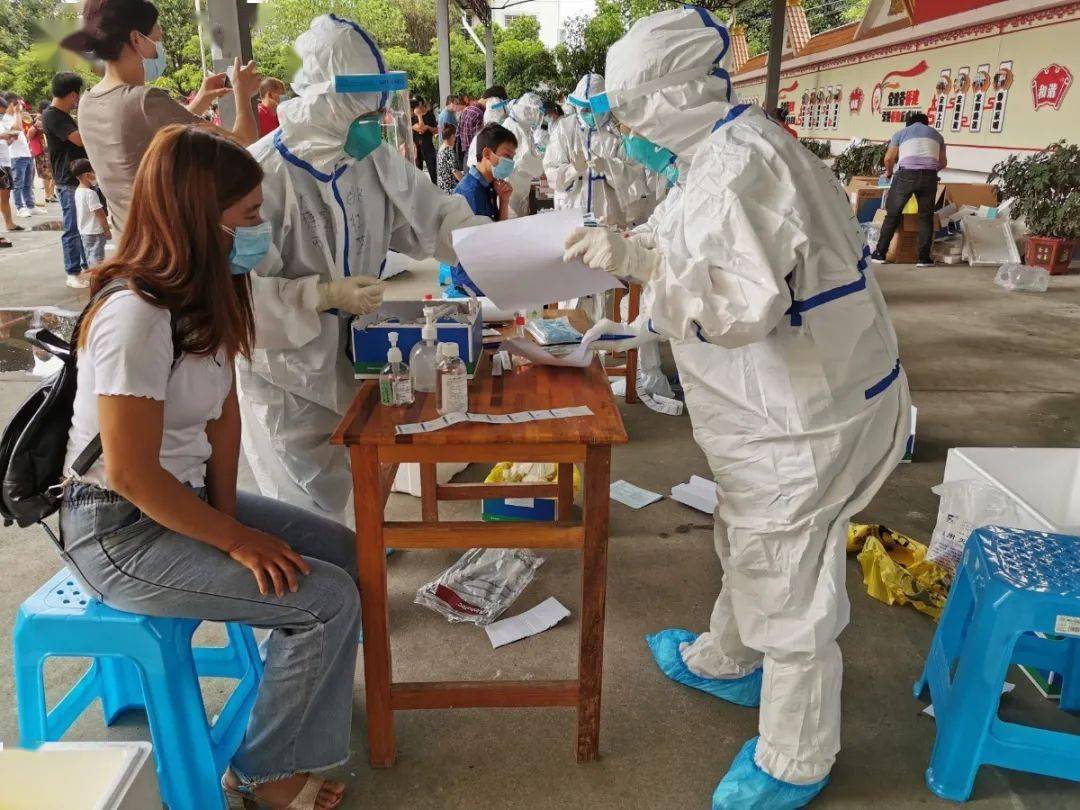

2022年,上海经历了一场前所未有的疫情防控阻击战,从年初的精准防控到3月底的全面封控,再到6月的逐步解封,上海市民的生活经历了巨大的变化,随着全国疫情防控政策的调整,许多人不禁要问:上海的疫情防控真的结束了吗?

这个问题看似简单,实则涉及多个层面的考量,本文将从政策调整、社会影响、经济复苏、市民心态等多个角度,探讨上海疫情防控的现状及未来走向。

政策调整:从“动态清零”到“乙类乙管”

2022年12月,国务院联防联控机制发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,标志着我国疫情防控进入新阶段,2023年1月8日起,新冠病毒感染正式调整为“乙类乙管”,不再实施隔离措施,不再判定密接者,不再划定高风险区。

上海作为全国经济中心,迅速响应国家政策调整,健康码、场所码、核酸证明等防疫措施逐步取消,市民出行不再受限,这并不意味着疫情防控完全结束,而是从“政府主导”转向“个人防护”。

医疗体系仍面临挑战

尽管政策调整后社会面感染风险降低,但医疗机构仍需应对可能的感染高峰,2023年初,上海多家医院发热门诊就诊量激增,部分药品供应紧张,显示出医疗资源的承压能力仍需提升。

重点人群仍需关注

老年人、慢性病患者、免疫力低下人群仍然是疫情防控的重点保护对象,上海各区持续推进疫苗接种,尤其是加强针接种,以降低重症风险。

社会影响:市民生活逐渐回归常态

复工复产与消费复苏

2023年,上海经济加速恢复,数据显示,2023年第一季度,上海GDP同比增长3.0%,社会消费品零售总额增长5.8%,餐饮、旅游等行业回暖明显,外滩、南京路、迪士尼等热门商圈人流回升,显示出消费信心的逐步恢复。

教育系统恢复正常

2023年春季学期开始,上海中小学全面恢复线下教学,大学校园逐步开放,疫情期间的网课模式基本结束,但部分学校仍保留健康监测措施,如晨检、因病缺勤追踪等。

公共交通恢复运营

地铁、公交、出租车等公共交通全面恢复,不再查验健康码,但部分市民仍保持戴口罩的习惯,显示出防疫意识的长期影响。

经济复苏:机遇与挑战并存

外资企业信心回升

上海是中国对外开放的重要窗口,疫情期间部分外资企业面临供应链中断、人员流动受限等问题,2023年以来,随着国际航班增加、出入境政策优化,外资企业投资信心逐步恢复。

中小企业仍需政策支持

疫情期间,餐饮、零售、旅游等行业的中小企业受到较大冲击,尽管政府出台了一系列纾困政策,但部分企业仍面临资金链紧张、客流量不足等问题,如何进一步扶持中小企业,仍是上海经济复苏的关键。

数字化转型加速

疫情期间,线上办公、生鲜电商、远程医疗等新业态快速发展,2023年,上海继续推动数字经济发展,智慧城市、人工智能、大数据等产业成为新的增长点。

市民心态:从焦虑到适应

防疫习惯的延续

尽管政策放宽,但许多市民仍保持戴口罩、勤洗手、减少聚集等习惯,药店里的感冒药、退烧药销量仍然较高,显示出市民对健康的高度关注。

对未来的不确定性

部分市民担心疫情是否会反复,尤其是新型变异毒株的出现,疫情期间的经济压力、就业问题也让部分人群对未来持谨慎态度。

社会心理支持需求增加

长期封控对部分市民的心理健康造成影响,焦虑、抑郁等情绪问题有所增加,上海市政府已加强心理健康服务,推动社区心理辅导,帮助市民调整心态。

未来展望:疫情防控进入新阶段

常态化监测与预警

虽然大规模封控不再,但上海仍会加强疫情监测,尤其是对新型变异毒株的追踪,发热门诊、病毒基因测序等机制将继续运行,确保早发现、早应对。

公共卫生体系强化

疫情暴露了医疗资源的不足,未来上海可能会加大公共卫生投入,包括扩建发热门诊、增加ICU床位、提升基层医疗服务能力等。

国际合作与经验总结

上海作为国际化大都市,未来可能会加强与国际社会的防疫合作,分享经验,共同应对全球公共卫生挑战。

从政策层面看,上海的疫情防控已经进入新阶段,大规模封控、健康码查验等措施已成为历史,这并不意味着疫情完全结束,而是防控策略从“政府主导”转向“个人防护+社会协同”。

经济、社会、心理等多个维度的影响仍在持续,未来上海需要在恢复经济、保障民生、优化公共卫生体系等方面继续努力。

上海的疫情防控结束了吗? 答案或许是:“严格的防控结束了,但防疫意识与公共卫生建设仍将继续。”

发表评论