上海疫情防控领导小组公告,精准施策与全民抗疫的实践与思考

2022年以来的新冠疫情反复,对全球超大城市治理提出了严峻挑战,作为中国人口密度最高、经济活力最强的国际大都市,上海的疫情防控举措始终备受关注,上海疫情防控领导小组发布的系列公告,既是应对疫情的即时响应,也是特大型城市公共卫生危机管理的范本,本文将从公告内容解读、防控策略分析、社会反响及未来启示四个维度,探讨上海疫情防控的实践与思考。

公告核心内容:科学防控与动态调整

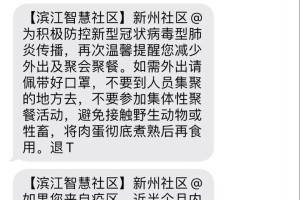

上海疫情防控领导小组的公告通常涵盖以下关键点:

- 风险等级划分:根据疫情发展动态调整高、中、低风险区域,并配套差异化管理措施,2022年4月公告要求“三区”(封控区、管控区、防范区)实施分级管控,避免“一刀切”。

- 核酸检测策略:从“全员筛查”到“重点区域+常态化检测”的转变,体现了精准防控思路,公告中多次强调“48小时核酸阴性证明”作为公共场所准入条件。

- 民生保障措施:明确物资保供、就医绿色通道等细则,如建立“社区代配药”机制,保障慢性病患者需求。

- 信息透明化:每日疫情数据发布会和病例轨迹公布,增强公众信任感。

凸显了上海在“动态清零”总方针下,兼顾科学性与人性化的治理逻辑。

防控策略分析:从“精准防控”到“社会面清零”

- 早期精准防控的成效与挑战

2022年3月前,上海以“最小代价”实现疫情控制,如“奶茶店精准封控”案例被广泛报道,奥密克戎变异株的高传播性使得传统流调手段失效,迫使策略转向“社会面清零”。 - 封控期间的资源调配

领导小组公告中多次提及“全国支援”“方舱医院建设”“物流中转站”,反映超大城市需依赖跨区域协作,4月5日公告要求“兄弟省市保供车辆通行证互认”,确保物资供应链不断。 - 科技赋能防控

“随申码”升级、智能门磁等技术的应用,在公告中被列为“非接触式管理”的核心工具,但同时也引发对隐私保护的讨论。

社会反响:理解、争议与共情

- 公众配合与基层压力

多数市民对防控政策表示理解,但长期封控导致的“买菜难”“就医难”问题,也引发局部不满,公告中“致市民的一封信”等柔性沟通,一定程度上缓解了焦虑情绪。 - 舆论场的两极分化

部分观点认为上海应探索“与病毒共存”,而领导小组公告坚持“动态清零”,强调“保护老年人等脆弱群体”的优先性,这种分歧本质是公共卫生目标与社会经济成本的平衡难题。 - 志愿者文化的兴起

公告鼓励“社区自治”,催生了“团长”“配药侠”等民间互助模式,成为上海抗疫的独特风景线。

经验与启示:超大城市防疫的未来路径

- 强化公共卫生体系建设

需完善“平战结合”的医疗资源储备,如公告提及的“15分钟核酸检测圈”和发热门诊扩容。 - 优化应急管理机制

未来公告或需更明确“分级响应”标准,例如区分“季节性流感”与“新发传染病”的应对策略。 - 平衡防控与城市功能

上海作为全球经济枢纽,公告中“白名单企业复工复产”“国际航班渐次恢复”等举措,体现了对经济民生的考量。

上海疫情防控领导小组的公告,既是政策文本,也是一座城市在危机中的成长记录,从早期“精准防控”的自信,到中期“背水一战”的坚韧,再到后期“常态化管理”的探索,这些公告背后是科学精神、制度优势与市民力量的共同作用,如何将抗疫经验转化为城市韧性建设的长期动力,仍是上海乃至全国需要持续思考的命题。

(全文约1580字)

注:本文可结合具体公告时间节点、数据案例进一步扩展,以增强时效性与说服力。

发表评论