上海市新冠肺炎领导小组,高效统筹与科学防控的城市守护者

2020年新冠疫情暴发以来,中国各城市迅速构建应急管理体系,上海市作为国际化大都市和经济中心,其防控成效备受关注,在这一过程中,上海市新冠肺炎疫情防控领导小组(以下简称“领导小组”)作为指挥中枢,统筹协调全市资源,以科学化、精准化、人性化的措施,成为打赢疫情防控阻击战的关键力量,本文将围绕领导小组的组织架构、核心职能、防控策略及社会影响展开分析,探讨其如何为超大型城市公共卫生治理提供“上海经验”。

领导小组的成立背景与组织架构

成立背景

2020年1月,面对突如其来的疫情,上海市委、市政府迅速响应党中央部署,于1月24日(除夕)成立上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组,由市委书记和市长担任双组长,成员涵盖卫健、交通、公安、商务等30余个部门,形成“横向到边、纵向到底”的联防联控机制。

高效协同的“金字塔”结构

领导小组下设多个专项工作组,包括:

- 医疗救治组:负责定点医院调配、重症救治;

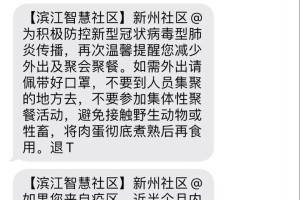

- 社区防控组:落实网格化管理;

- 物资保障组:协调防疫物资生产与分配;

- 外事组:应对涉外疫情与入境管控。

这种分层管理模式确保了决策快速传导至基层,避免“政出多门”。

核心职能:科学决策与动态调整

精准流调与“四早”原则

领导小组依托上海大数据中心,建立“一网统管”疫情监测系统,实现病例轨迹追踪、密接者排查的“黄金24小时”响应,2021年浦东机场疫情中,通过基因测序快速锁定感染源,3天内完成逾50万人核酸筛查。

分级分类防控

针对不同风险区域,领导小组推行“风险等级动态调整”机制:

- 高风险区:严格封控+每日核酸检测;

- 中风险区:限制聚集+健康监测;

- 低风险区:强化常态化防控。

这种差异化策略最大限度减少对经济社会的冲击。

保障民生与供应链稳定

在2022年春季疫情中,领导小组协调商超、外卖平台建立“保供白名单”,通过“集采集配”模式解决市民“买菜难”;同时设立企业复工复产专班,推动特斯拉、中芯国际等重点企业闭环生产,稳住经济基本盘。

创新实践:科技赋能与柔性管理

数字化防控工具

- “随申码”系统:集成健康码、核酸报告、疫苗接种数据,实现“一码通行”;

- 智能机器人:在隔离酒店应用无人配送、消杀机器人,降低交叉感染风险。

人性化服务

领导小组针对特殊群体推出专项措施:

- 为独居老人提供“送餐上门+代配药”服务;

- 设置“亲子方舱”,允许家长陪同感染儿童隔离;

- 开通多语种热线服务外籍人士。

“最小单元”防控

在部分社区试点“精准到楼栋”的封控模式,避免“一刀切”全域静默,相关经验后被国务院联防联控机制推广。

挑战与反思:超大城市治理的复杂性

尽管成效显著,领导小组也面临多重考验:

- 人口流动性管理:上海常住人口超2500万,日均地铁客流超千万,如何平衡防控与通勤效率是一大难题;

- 舆论压力:个别时期因信息发布滞后引发公众质疑,需增强透明度;

- 长效机制建设:后疫情时代,如何将临时机制转化为常态化公共卫生体系仍需探索。

启示与展望

上海市新冠肺炎领导小组的实践表明,超大城市防控需具备三种能力:

- 科技支撑力:大数据、AI等技术的深度应用;

- 社会动员力:基层干部、志愿者、市民的广泛参与;

- 政策平衡力:在“防疫情”与“保民生”间寻找最优解。

上海或可进一步构建“平战结合”的应急体系,例如将方舱医院转为多功能公共卫生设施,同时加强基层医疗资源储备,为全球特大城市提供更多中国方案。

从“遭遇战”到“持久战”,上海市新冠肺炎领导小组始终以“人民至上”为核心理念,其科学决策与高效执行不仅守护了城市安全,更彰显了中国治理体系的制度优势,在疫情防控常态化的背景下,上海的经验与创新将继续为全球城市提供宝贵参考。

(全文约1580字)

发表评论