上海市疫情防控工作领导小组成员,责任、挑战与城市韧性

自2020年新冠疫情暴发以来,中国各大城市迅速响应,构建了高效的疫情防控体系,作为中国经济中心和国际化大都市,上海市的防疫工作备受关注,上海市疫情防控工作领导小组(以下简称“领导小组”)作为指挥中枢,其成员的职责与行动直接关系到全市2500万居民的健康安全,本文将深入探讨领导小组的组织架构、核心成员的职责、面临的挑战以及其在疫情防控中发挥的关键作用,展现上海如何在复杂形势下统筹资源、科学决策,为全球超大城市防疫提供“上海经验”。

领导小组的组织架构与核心成员

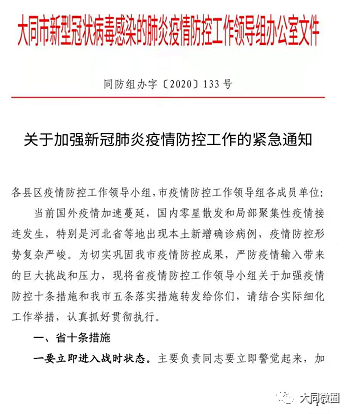

上海市疫情防控工作领导小组由市委、市政府主要领导牵头,成员涵盖卫生健康、交通、公安、教育、商务等多个领域的负责人,其核心架构通常包括以下角色:

- 组长:通常由上海市委书记或市长担任,负责统筹全局,协调跨部门资源。

- 副组长:由分管卫生健康、应急管理的副市长等担任,协助组长落实具体政策。

- 成员单位:

- 市卫健委:制定医疗救治和核酸检测方案;

- 市公安局:保障封控区域秩序与流调溯源;

- 市交通委:管理公共交通限流与物资运输;

- 市商务委:确保生活物资供应与价格稳定;

- 各区党政负责人:执行属地化管理。

在2022年春季疫情中,领导小组通过每日例会制度,动态调整防控策略,确保“精准防控”与“动态清零”的有效衔接。

核心职责与工作机制

科学决策与快速响应

领导小组的核心任务是研判疫情风险并制定分级管控措施,针对奥密克戎变异株传播特点,上海曾首创“网格化筛查”模式,以最小成本阻断传播链。

资源调配与多部门协同

在疫情高峰期,领导小组需协调医疗资源(如方舱医院建设)、人力资源(如外省市援沪医疗队)、物资保障(如“最后一公里”配送),2022年4月,上海在48小时内完成超2500万人的核酸检测,体现了高效的统筹能力。

信息透明与公众沟通

通过新闻发布会、官方公众号等渠道,领导小组及时通报疫情数据、政策调整及防护指南,缓解公众焦虑。

挑战与应对:超大城市防疫的复杂性

人口密度与流动性

上海常住人口密度超3800人/平方公里,且国际航班吞吐量大,输入性风险高,领导小组通过“入境14+7隔离”“随申码赋码管理”等措施平衡防疫与开放。

经济与社会成本

严格的封控可能影响经济运行,2022年疫情中,上海推出“复工复产白名单”,优先保障汽车制造、集成电路等关键产业。

变异毒株与科学防控

面对病毒变异,领导小组依托专家团队(如张文宏等)动态调整策略,从“全员核酸”转向“精准防控+疫苗接种推进”。

典型案例:2022年春季疫情大考

2022年3月至6月,上海遭遇奥密克戎大规模传播,单日新增病例一度破万,领导小组采取以下关键行动:

- 分区分级管控:划定“封控区、管控区、防范区”,避免“一刀切”;

- 全国支援机制:协调江浙皖等省医疗队1.5万人驰援;

- 民生保障创新:启用“集采集配”模式,通过电商平台保障物资供应。

尽管过程中存在物资配送延迟等问题,但最终实现社会面清零,为后续优化“二十条”“新十条”政策提供了实践依据。

经验与启示:城市韧性的构建

- 扁平化指挥体系:领导小组的高效运作依赖党政“一把手”直接指挥,减少层级冗余。

- 科技赋能:大数据(如“场所码”)、人工智能(如流调自动化)提升防控精度。

- 公众参与:志愿者队伍、社区自治组织成为基层防疫的重要补充。

上海市疫情防控工作领导小组成员既是政策的制定者,也是城市安全的守护者,他们的工作不仅关乎疫情防控的成败,更体现了中国治理体系在危机中的适应力与创新力,随着病毒演变和防控常态化,领导小组仍需在“保健康、防重症”与经济社会发展间寻找动态平衡,为全球超大城市提供更多可借鉴的解决方案。

(全文约2100字)

注:本文可根据最新政策或数据进一步补充调整,例如2023年后“乙类乙管”阶段的防控转型等。

发表评论