黑龙江省疲情,经济困境与社会挑战的深度剖析

经济转型与社会发展的多维困境**

近年来,黑龙江省的经济社会发展面临诸多挑战,经济增长放缓、人口外流、产业结构调整困难等问题日益凸显,形成了一种被称为“黑龙江省疲情”的现象,这一现象不仅反映了东北老工业基地的转型困境,也折射出中国区域经济发展不平衡的深层次矛盾,本文将从经济、社会、人口等多个维度,深入分析黑龙江省疲情的成因、表现及可能的解决路径。

黑龙江省疲情的经济表现

经济增长乏力

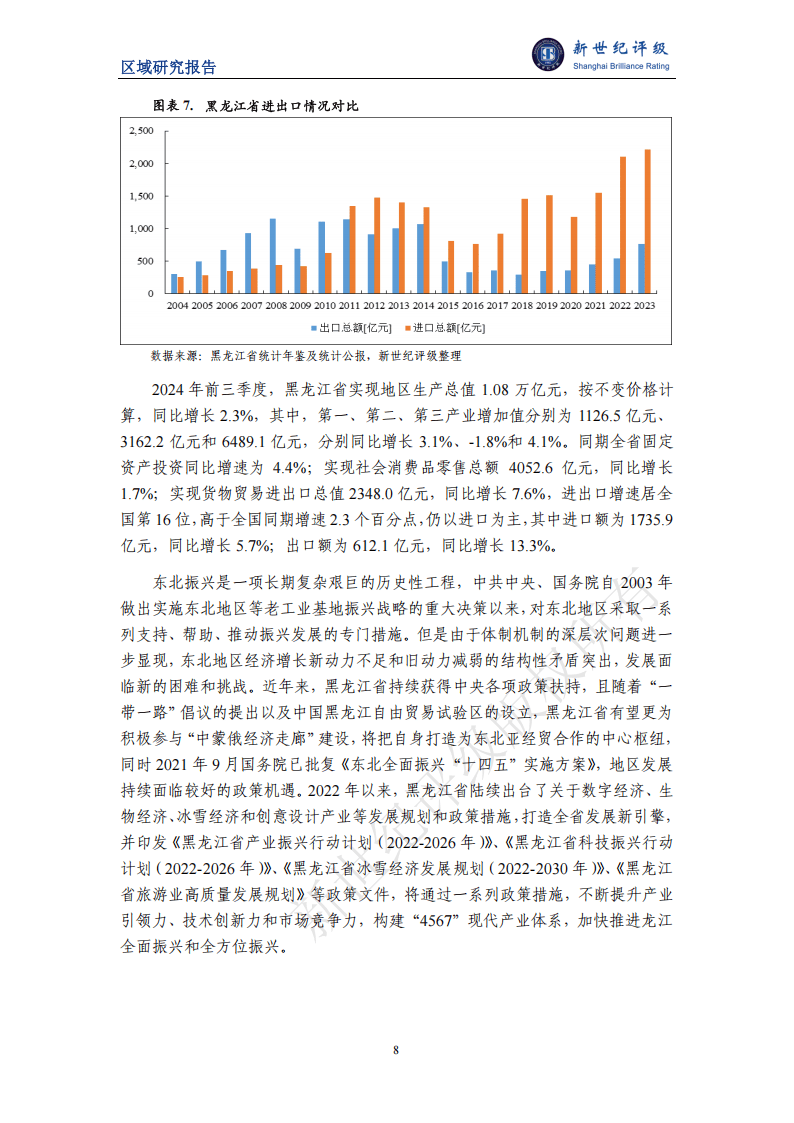

黑龙江省作为中国重要的老工业基地和农业大省,曾经在计划经济时期为国家经济发展做出了巨大贡献,近年来,黑龙江省的经济增长明显放缓,根据国家统计局数据,2022年黑龙江省GDP增速仅为2.7%,低于全国平均水平(3.0%),且在全国各省份中排名靠后,经济增长的疲软主要源于以下几个方面:

- 传统产业衰退:黑龙江省的经济结构长期依赖重工业(如石油、煤炭、机械制造)和农业(如大豆、玉米),而随着资源枯竭、产能过剩及市场需求变化,这些传统产业增长乏力。

- 新兴产业培育不足:相比沿海发达省份,黑龙江省在数字经济、高端制造、现代服务业等新兴领域的布局较慢,导致经济转型困难。

- 投资吸引力下降:由于营商环境、基础设施、人才储备等方面的不足,黑龙江省的外来投资增长缓慢,进一步制约了经济发展。

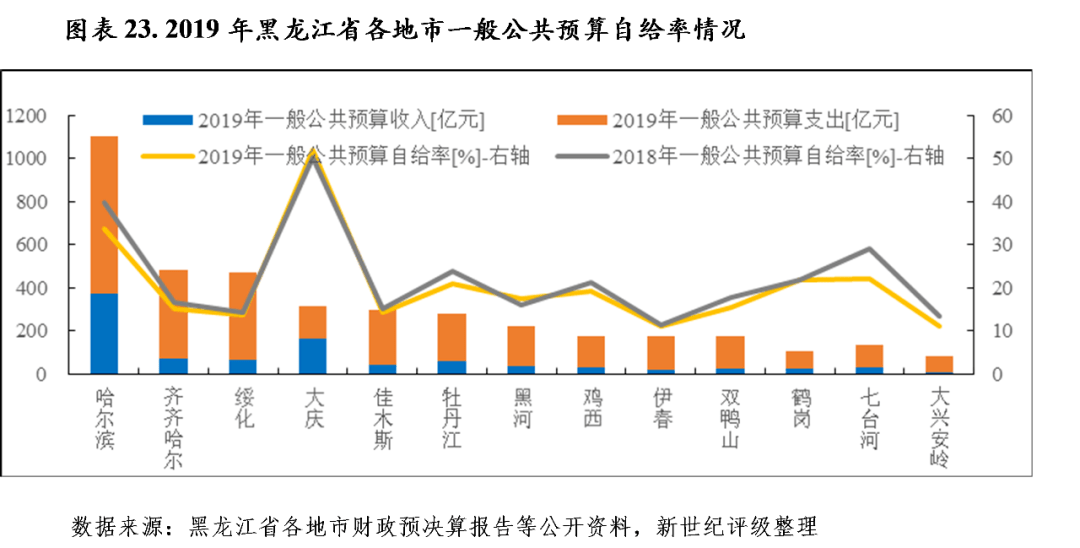

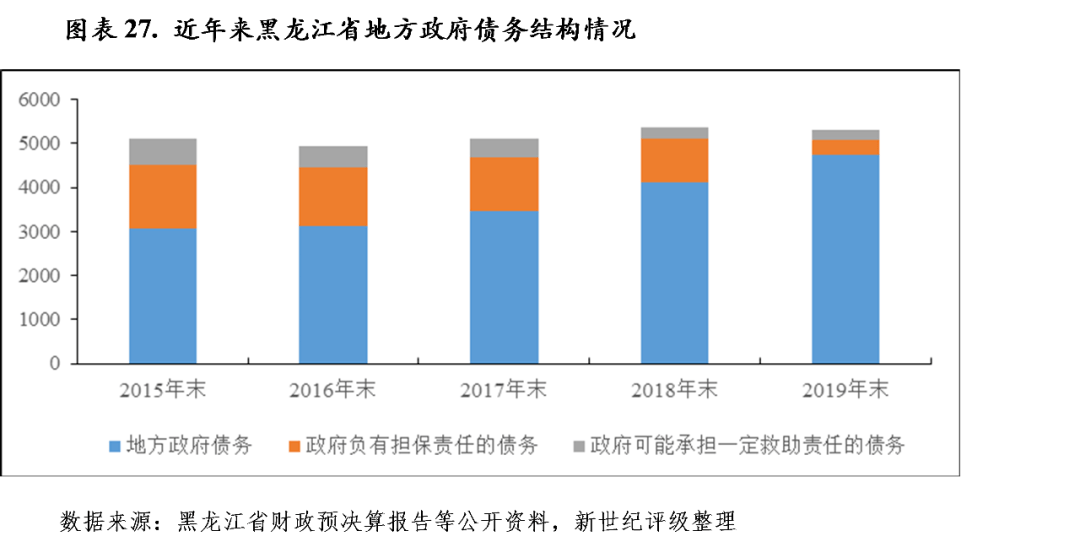

财政压力加剧

黑龙江省的财政状况也面临严峻挑战,由于经济增长放缓,地方财政收入增长有限;社会保障、基础设施建设等刚性支出不断增加,导致财政赤字扩大,部分地市甚至出现公务员、事业单位工资拖欠现象,进一步加剧了社会矛盾。

人口外流与老龄化:疲情的社会根源

人口持续外流

黑龙江省的人口问题尤为突出,根据第七次全国人口普查数据,黑龙江省常住人口从2010年的3831万降至2020年的3185万,十年间减少了646万人,是全国人口流失最严重的省份之一,人口外流的主要原因包括:

- 就业机会不足:由于经济增长乏力,本地就业岗位减少,大量年轻人选择前往京津冀、长三角、珠三角等经济发达地区寻找工作机会。

- 收入水平偏低:黑龙江省的平均工资水平长期低于全国平均水平,难以吸引和留住人才。

- 气候与生活条件:黑龙江省冬季漫长寒冷,部分居民因气候原因选择迁往南方。

老龄化加剧

与人口外流相伴的是严重的老龄化问题,2020年,黑龙江省60岁以上人口占比达到23.4%,远高于全国平均水平(18.7%),老龄化不仅增加了社会保障负担,也导致劳动力短缺,进一步制约经济发展。

产业结构调整的困境

传统产业转型困难

黑龙江省的产业结构仍以资源型经济为主,如大庆油田、龙煤集团等企业曾是地方经济的支柱,随着资源枯竭和环保要求提高,这些传统产业面临转型压力,尽管政府推动“振兴东北”战略,但受制于资金、技术、市场等因素,转型进程缓慢。

农业现代化进程缓慢

黑龙江省是中国重要的粮食生产基地,但农业现代化程度不高,小农经济仍占主导,规模化、机械化、数字化农业推广较慢,导致农业生产效率较低,农民收入增长受限。

新兴产业培育不足

尽管黑龙江省在生物医药、冰雪旅游、高端装备制造等领域有一定潜力,但由于人才短缺、资金不足、市场对接不畅等问题,新兴产业尚未形成规模效应。

政策应对与未来展望

优化营商环境

黑龙江省需要进一步改善营商环境,降低企业运营成本,吸引外来投资,近年来,黑龙江省政府已出台多项政策,如简化行政审批、提供税收优惠等,但执行效果仍需加强。

推动产业升级

- 发展冰雪经济:黑龙江省拥有丰富的冰雪资源,可以大力发展冰雪旅游、冰雪运动、冰雪装备制造等产业,打造“冰天雪地也是金山银山”的经济增长点。

- 促进农业现代化:推动土地流转、农业机械化、智慧农业,提高农业生产效率和附加值。

- 培育数字经济:加强5G、人工智能、大数据等新基建,推动传统产业数字化转型。

人才引进与留住

- 提高薪资待遇:通过财政补贴、税收优惠等方式,提高本地人才待遇,减少外流。

- 优化公共服务:改善教育、医疗、住房等公共服务,增强城市吸引力。

- 鼓励返乡创业:为返乡青年提供创业扶持,激发本地经济活力。

加强区域合作

黑龙江省可以加强与俄罗斯、韩国、日本等东北亚国家的经贸合作,利用地缘优势发展跨境贸易、物流、旅游等产业,深化与京津冀、长三角等国内发达地区的协作,承接产业转移。

发表评论