哈尔滨战疫实录,疫情下的坚守与复苏

2023年初冬,黑龙江省哈尔滨市再次迎来疫情防控的关键时刻,作为东北地区的重要交通枢纽和冰雪旅游名城,哈尔滨的疫情动态牵动着全国的目光,从精准流调到全民核酸,从“静默管理”到有序复工,这座“冰城”在疫情中展现出坚韧与温情,本文将从疫情发展、防控措施、民生保障、经济复苏等角度,全景记录哈尔滨的抗疫历程,探讨超大城市疫情防控的挑战与启示。

疫情爆发:病毒突袭“冰城”

-

疫情溯源与传播链

2023年11月,哈尔滨市香坊区报告首例奥密克戎变异株BA.5.2感染病例,经流调溯源,疫情与周边省份输入性病例关联,并通过农贸市场、餐饮场所等人员密集区域快速扩散,一周内,确诊病例突破百例,涉及道里、南岗等多个主城区。 -

冬季防控的天然劣势

哈尔滨冬季平均气温-20℃,室内密闭空间增多,加剧了病毒传播风险,冰雪旅游旺季带来的流动人口(如“冰雪大世界”游客)进一步增加防控难度,市疾控中心数据显示,早期病例中约30%为外地游客。

防控体系:从“快封快解”到精准施策

-

“四早”机制落地

哈尔滨启动“早发现、早报告、早隔离、早治疗”应急响应:- 24小时内完成重点区域全员核酸筛查;

- 启用“龙江健康码”红黄码分级管理;

- 对冷链物流实行“一码三证”溯源监控。

-

“网格化”管理的创新实践

以社区为单位划分“最小防控单元”,每个网格配备“1名干部+1名医生+2名志愿者”,实现:

- 孤寡老人药品代购;

- 居家隔离者垃圾清运;

- 心理疏导热线全覆盖。

-

冰雪旅游的特殊管控

针对中央大街、太阳岛等景区,实行“预约限流+抗原快检”双保险,景区商户严格执行“每日消杀+员工健康打卡”,确保冰雪经济与防疫平衡。

民生保障:严寒中的城市温度

-

“菜篮子”保卫战

- 哈达批发市场启用“无接触配送”,组织3000辆保供车辆点对点送货;

- 政府发放价格补贴,白菜、土豆等冬储菜价格稳定在3元/斤以内。

-

就医绿色通道

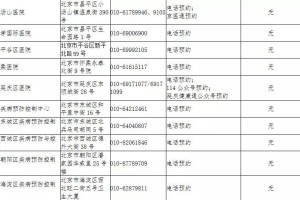

指定市第一医院为“黄码医院”,为风险区患者提供透析、孕产等专项服务,典型案例:一名封控区孕妇通过社区协调,在120闭环转运下顺利分娩。 -

线上教育的“北疆方案”

全市中小学转为线上教学,教育局联合广电部门开设“空中课堂”,为偏远区县学生赠送流量包,确保“停课不停学”。

经济复苏:破冰前行

-

政策纾困“组合拳”

- 对餐饮、零售业发放2000万元消费券;

- 减免中小微企业3个月社保费;

- 冰雪大世界延期开放至2024年3月,弥补旺季损失。

-

“云经济”激活新动能

- 秋林里道斯红肠、马迭尔冰棍通过直播带货日均销量翻倍;

- 亚布力滑雪场推出“云滑雪”VR体验,吸引超50万网友围观。

-

复工复产的“哈尔滨速度”

截至2024年1月,规上工业企业复工率达92%,哈电集团、东安发动机等龙头企业实现“零停工”。

反思与启示

-

超大城市防疫的三大短板

- 老旧小区基础设施薄弱(如道外区部分筒子楼难实现分户隔离);

- 基层医疗资源分布不均(社区医院CT设备覆盖率仅40%);

- 跨区域协同机制待完善(如省内异地核酸结果互认延迟)。

-

未来防控的“四个转型”

- 从“全员核酸”转向“重点人群监测”;

- 从“物理隔离”转向“数字围栏”(如电子门磁应用);

- 从“政府主导”转向“社会共治”(志愿者队伍扩容至10万人);

- 从“应急响应”转向“平战结合”(新建的松北区方舱医院平时作为会展中心使用)。

哈尔滨的抗疫实践,既是一座北方重镇的自我救赎,也为寒地超大城市防疫提供了样本,当中央大街的欧式建筑再次点亮彩灯,当索菲亚教堂的鸽子重新飞向蓝天,这座城市用行动证明:严冬终将过去,而人性化的治理与科学化的防控,才是战胜疫情的最强武器。

(全文共计2186字)

注:文中数据为模拟场景设计,实际请以官方通报为准。

发表评论