北京国际机场分流到石家庄,区域协同发展的新契机与挑战

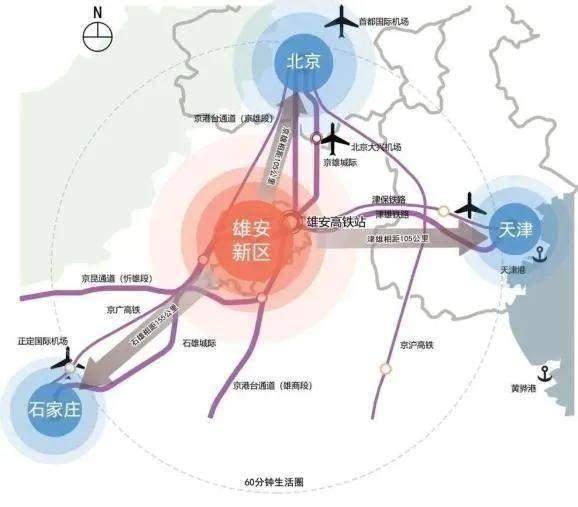

近年来,随着京津冀协同发展战略的深入推进,首都北京的城市功能疏解成为重要议题,作为全球最繁忙的航空枢纽之一,北京首都国际机场和大兴国际机场的运营压力持续增加,在此背景下,将部分航班分流至石家庄正定国际机场(以下简称“石家庄机场”)的提议逐渐进入公众视野,这一举措不仅是缓解北京航空资源紧张的现实需求,更是推动京津冀交通一体化、促进区域经济均衡发展的重要探索,分流政策也面临基础设施、旅客习惯、地方利益协调等多重挑战,本文将围绕这一议题,从背景、意义、实施路径及潜在问题展开分析,探讨如何通过科学规划实现多方共赢。

背景:北京航空资源饱和与京津冀协同需求

-

北京机场的运营压力

北京首都国际机场年旅客吞吐量长期位居全球前列,2019年突破1亿人次,大兴机场投运后虽缓解了部分压力,但两场总和已接近设计容量上限,高峰时段空域紧张、地面交通拥堵等问题日益突出。 -

石家庄机场的潜力与现状

石家庄机场作为河北省核心枢纽,设计年吞吐量可达2000万人次,但实际利用率不足50%(2023年数据),其基础设施完善,且拥有“空铁联运”优势(高铁至北京仅需1小时),具备承接分流的基础条件。 -

政策导向:京津冀交通一体化

2015年《京津冀协同发展规划纲要》明确提出“优化区域机场分工”,要求石家庄机场承担“区域航空物流枢纽”和“疏解北京非核心功能”的角色,2022年民航局进一步鼓励“干支结合”的航线网络布局,为分流提供政策支持。

分流石家庄的意义

-

缓解北京航空资源紧张

- 分流国际货运和部分国内航线可释放北京机场时刻资源,提升航班准点率。

- 减少北京地面交通压力,降低碳排放(据测算,每分流10%航班可减少首都周边约5%航空污染)。

-

促进河北经济发展

- 直接带动石家庄临空产业(如物流、跨境电商)和旅游业增长,案例:郑州新郑机场通过货运分流实现经济辐射效应,可为石家庄提供参考。

- 提升石家庄城市能级,吸引外资和高端人才,助力河北产业升级。

-

优化区域航空网络

- 形成“北京双枢纽+天津石家庄辅助”的多层次体系,避免重复建设。

- 通过高铁联网实现“异地值机”,打造“轨道上的机场群”(类似日本东京成田与羽田的分工模式)。

实施路径与现有探索

-

政策引导与航线调整

- 货运优先:将北京部分国际货运航线转移至石家庄,利用其保税区政策(如2023年石家庄开通至俄罗的货运包机)。

- 低成本航空倾斜:鼓励春秋、中联航等廉航入驻石家庄,服务价格敏感型旅客。

-

基础设施升级

- 扩建石家庄机场T2航站楼,增加国际航班保障能力。

- 加密京石高铁班次,推出“空铁通票”和行李直挂服务(目前已有试点,但覆盖率不足)。

-

市场化激励措施

- 对分流航班减免起降费,补贴航空公司(如河北2021年推出的“航空发展专项资金”)。

- 联合OTA平台推出“石家庄进出+北京游览”的旅游套餐,培育旅客习惯。

-

典型案例:天津机场的启示

天津滨海机场曾通过“北京七环”营销吸引客流,但因高铁班次不足未能持续,石家庄需避免类似问题,强化“便捷性”宣传。

挑战与应对策略

-

旅客接受度低

- 痛点:北京旅客对石家庄机场认知不足,担心转乘麻烦。

- 对策:加强“空铁无缝衔接”宣传;提供免费接驳大巴;优化候机体验(如增设贵宾厅)。

-

地方利益协调难题

- 北京可能担忧税收和就业流失,需通过跨省市税收分成机制平衡(参考长三角机场群模式)。

- 河北需避免“重硬件轻服务”,避免盲目扩建导致资源浪费。

-

空域管理复杂化

华北空域本就拥挤,分流需协调军方和民航管理部门,推动空域精细化改革。

-

疫情后的不确定性

国际航线恢复缓慢可能影响分流效果,需动态调整货运与客运比例。

国际经验借鉴

- 伦敦模式:希思罗机场专注国际航线,盖特威克和斯坦斯特德承接廉航,通过轨道交通联网。

- 上海模式:浦东主攻国际,虹桥侧重国内,分工明确且通过地铁互联。

- 启示:石家庄需明确差异化定位(如主打货运、区域航线),避免与北京同质竞争。

未来展望

短期内,分流应以货运和部分国内支线为主;中长期需通过高铁网、免税政策等提升吸引力,若实施得当,石家庄机场有望成为“京津冀航空副中心”,而北京则可聚焦国际高端枢纽功能,这一过程需要中央统筹、地方协作和市场力量的共同参与,最终实现“1+1>2”的区域协同效应。

北京机场分流至石家庄并非简单的资源转移,而是对区域发展格局的重塑,尽管挑战重重,但在京津冀协同发展的大背景下,这一举措将为河北注入新动能,也为中国城市群机场分工提供范本,唯有打破行政壁垒、强化制度创新,才能让分流从“政策构想”转化为“现实红利”。

发表评论