从武汉到北京,中国疫苗研发与抗疫的双城记

2020年初,新冠疫情在武汉暴发,迅速席卷全球,在这场与病毒的赛跑中,疫苗的研发成为人类战胜疫情的关键,中国作为最早遭受疫情冲击的国家之一,迅速启动了疫苗研发工作,从武汉的病毒基因测序到北京的多路线疫苗攻关,中国科学家与时间赛跑,最终为全球抗疫贡献了“中国方案”,本文将围绕“疫苗”“北京”“武汉”三个关键词,回顾中国疫苗研发的历程,探讨双城在抗疫中的角色,并展望未来公共卫生体系的建设。

武汉:疫情暴发与疫苗研发的起点

2019年12月,武汉报告了首例不明原因肺炎病例,2020年1月,中国科学家在极短时间内完成了新冠病毒的基因测序,并向全球公开数据,为疫苗研发奠定了基础,武汉不仅是疫情的中心,也成为全球抗疫科研的前沿阵地。

-

病毒基因测序的“武汉速度”

中国疾控中心、武汉病毒所等机构迅速分离出病毒毒株,并解析其基因组结构,这一成果被世界卫生组织(WHO)誉为“对全球抗疫的重大贡献”,为后续疫苗设计提供了关键靶点。 -

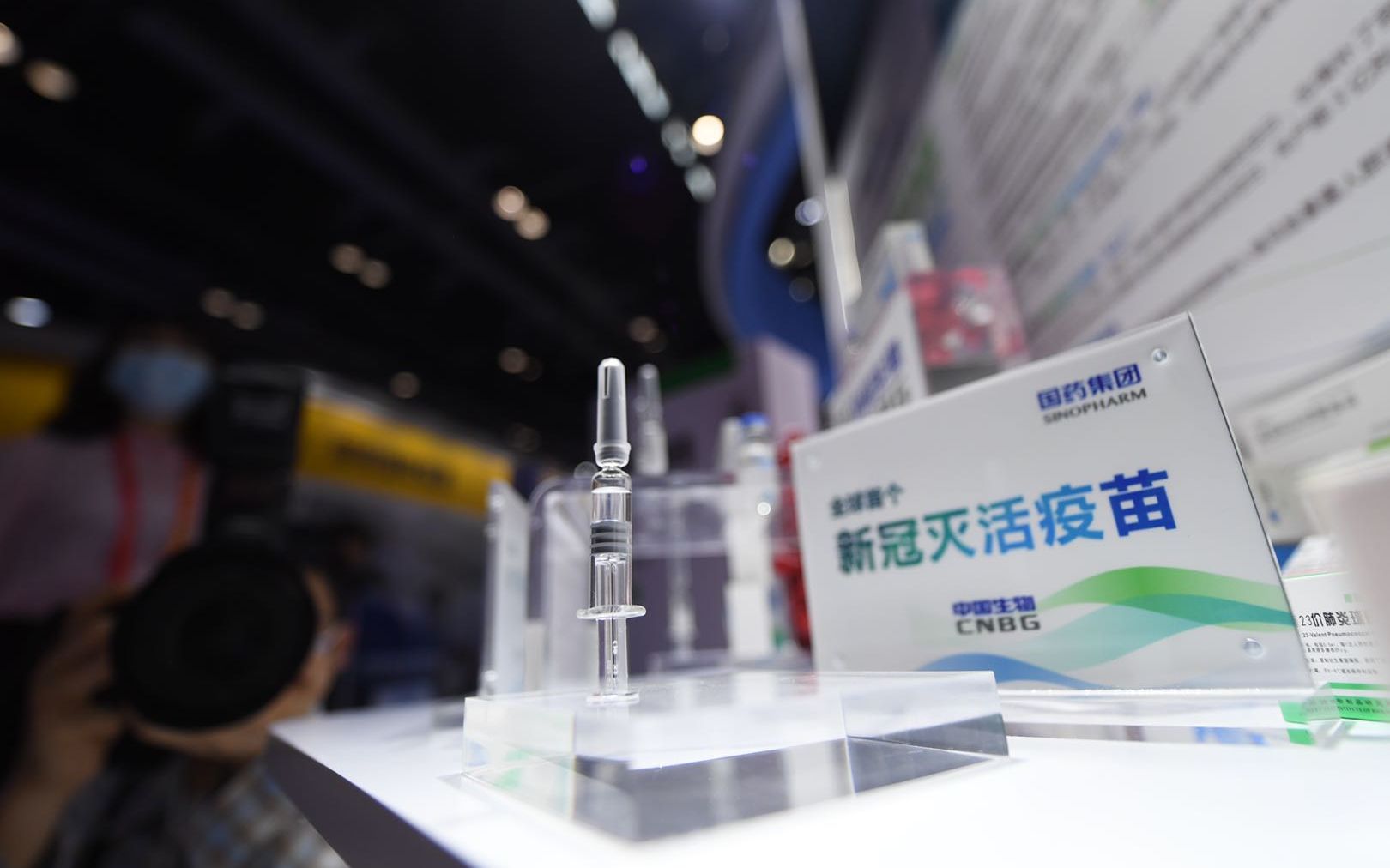

灭活疫苗的紧急攻关

武汉生物制品研究所与中国科学院武汉病毒所合作,率先启动了灭活疫苗的研发,尽管武汉因疫情封城,但科研人员仍坚守实验室,争分夺秒推进临床试验。

北京:疫苗研发的“多路线并行”战略

如果说武汉是疫苗研发的起点,北京则成为统筹全国科研力量的“大脑”,中国采取了灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗等多技术路线并行的策略,以降低研发风险。

-

国药与科兴:灭活疫苗的双保险

北京生物制品研究所(国药集团)和科兴中维分别主导了两款灭活疫苗的研发,国药的疫苗于2020年12月获批上市,成为全球首款正式投入使用的新冠疫苗;科兴的“克尔来福”则因其易储存的特点,成为发展中国家抗疫的重要选择。 -

腺病毒载体疫苗的突破

北京的另一项重要成果是陈薇院士团队与康希诺生物合作研发的腺病毒载体疫苗(Ad5-nCoV),该疫苗采用单针接种策略,适用于应急接种,在武汉和北京的临床试验中展现了良好效果。 -

政策支持与全球合作

北京市政府为疫苗研发提供了资金、政策与物流支持,中国加入了“新冠疫苗实施计划”(COVAX),承诺向全球提供疫苗,体现了大国担当。

从武汉到北京:抗疫的双城协作

武汉与北京在抗疫中扮演了不同但互补的角色:

- 武汉:疫情初期的“风暴眼”,也是科研攻坚的先锋。

- 北京:全国抗疫的指挥中心,统筹疫苗研发与生产。

两座城市的协作体现在:

- 临床试验的快速推进

武汉解封后,北京科研团队迅速在武汉开展疫苗Ⅲ期临床试验,利用当地的高感染风险环境验证疫苗有效性。 - 生产与分发的全国联动

武汉生物所与北京生物所共同提升产能,2021年中国疫苗年产量突破50亿剂,满足了国内接种与海外援助的需求。

争议与挑战

尽管中国疫苗研发取得显著成果,但也面临质疑:

- 有效性争议

灭活疫苗在应对变异毒株时效力下降,部分国家对中国疫苗的保护率提出疑问。 - 国际政治化干扰

某些西方国家将疫苗援助污名化为“疫苗外交”,忽视了中国的实际贡献。

对此,中国通过公开数据、加强国际合作(如与巴西、印尼等国的联合研究)回应质疑,并推动疫苗成为全球公共产品。

未来展望:从应急到常态化的公共卫生体系

武汉与北京的经验为未来提供了启示:

- 加强疫苗研发平台建设

mRNA等新技术路线的储备需提上日程,以应对未来可能的新发传染病。 - 完善全球卫生治理

中国可牵头推动疫苗公平分配,避免“免疫鸿沟”。 - 城市应急能力的提升

武汉的封城经验与北京的统筹能力,为超大城市疫情防控提供了模板。

从武汉的疫情暴发到北京的疫苗突围,中国用科学和协作书写了抗疫史诗,双城的角色虽有不同,但目标一致:保护生命,战胜疫情,人类仍将面对未知病毒的挑战,而疫苗研发的“中国速度”与“双城协作”模式,或将成为全球公共卫生的宝贵经验。

(全文约1500字)

发表评论