呼和浩特对北京来呼人员的防疫政策与管理措施

近年来,随着国内疫情防控政策的不断调整,各地针对外来人员的管控措施也在动态变化,呼和浩特作为内蒙古自治区的首府,是连接华北与西北的重要交通枢纽,同时也是北京等大城市人员流动的重要目的地之一,呼和浩特对北京来呼人员的防疫政策备受关注,本文将详细探讨呼和浩特对北京来呼人员的管控措施、政策背景、执行情况及其影响,以期为相关人员提供参考。

呼和浩特对北京来呼人员的防疫政策背景

北京与呼和浩特的紧密联系

北京作为全国政治、经济、文化中心,与呼和浩特在经济、旅游、商务等方面联系紧密,许多北京居民因工作、探亲、旅游等原因前往呼和浩特,而呼和浩特也有大量人员在北京就业或求学,两地的疫情防控政策相互影响,呼和浩特对北京来呼人员的管控措施需兼顾防疫安全与人员流动便利性。

国内疫情防控政策的动态调整

自2020年新冠疫情暴发以来,我国采取了严格的防控措施,包括健康码管理、核酸检测、隔离政策等,随着病毒变异和疫苗接种的普及,政策逐步优化,但各地仍会根据疫情形势调整对外来人员的管控要求,呼和浩特作为内蒙古的重要城市,其政策调整往往与国家及自治区层面的防疫要求保持一致。

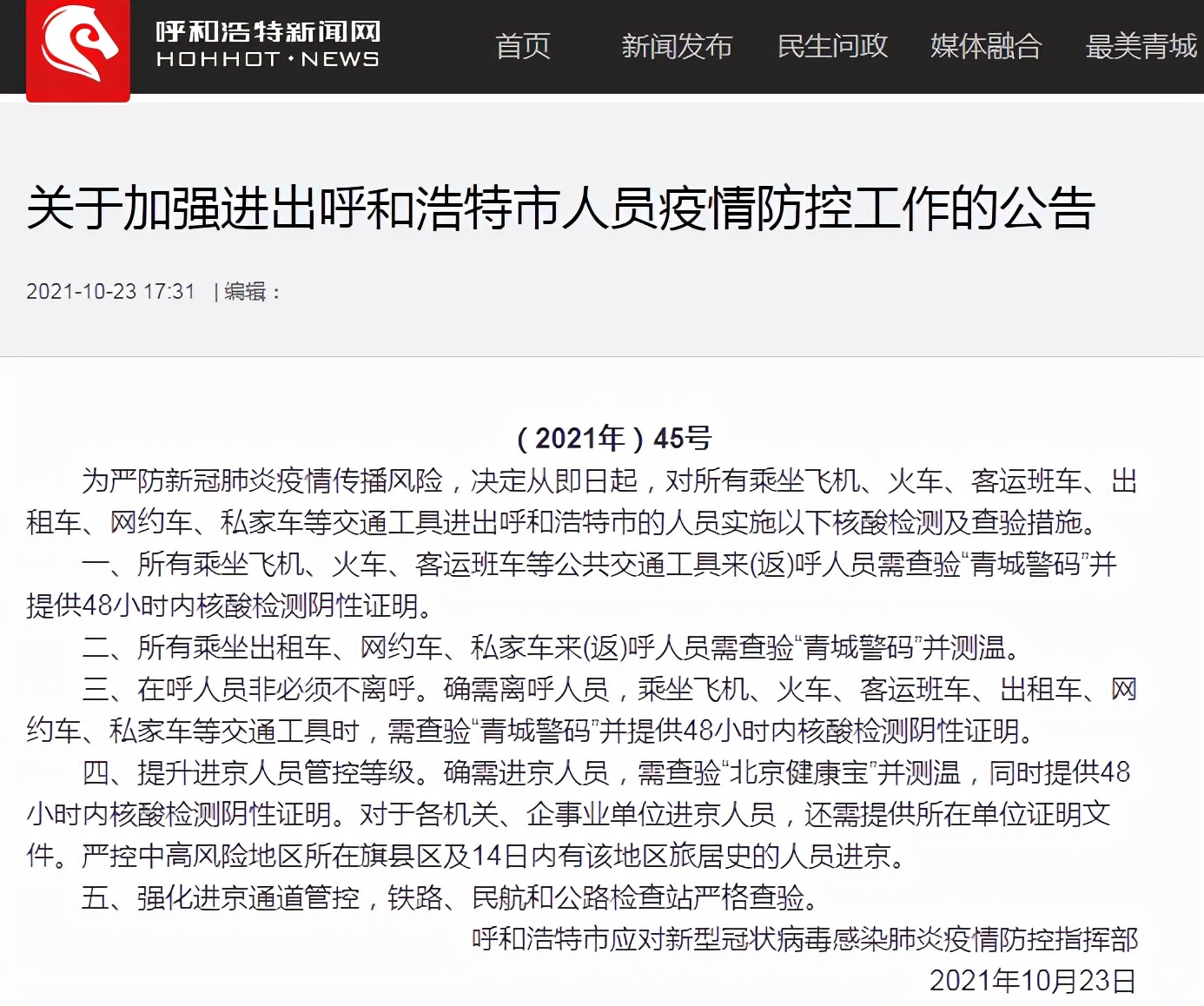

呼和浩特对北京来呼人员的具体管控措施

健康码与行程码查验

呼和浩特对北京来呼人员的基本要求是查验健康码(如“北京健康宝”)和行程码(通信大数据行程卡),若健康码为绿码且行程卡无中高风险地区旅居史,通常可正常通行。

核酸检测要求

根据不同时期的疫情形势,呼和浩特可能要求北京来呼人员提供48小时或72小时内核酸检测阴性证明,若北京出现本土疫情,呼和浩特可能会加强核酸检测频次,甚至要求落地后立即进行核酸检测。

隔离政策

- 低风险地区来呼人员:若北京全域为低风险地区,一般无需隔离,但可能需进行健康监测。

- 中高风险地区来呼人员:若北京某区域被划定为中高风险地区,呼和浩特可能要求相关人员执行“7天集中隔离+3天居家健康监测”或类似政策。

- 特殊时期加强管控:在重大活动(如冬奥会、全国两会)或疫情反弹期间,呼和浩特可能临时升级管控措施,如要求所有北京来呼人员进行“3天2检”或居家观察。

社区报备制度

呼和浩特通常要求北京来呼人员在抵达前或抵达后向所在社区(村)或单位报备,以便属地管理部门掌握人员流动情况,并提供必要的防疫指导。

政策执行情况与公众反馈

政策执行的灵活性

呼和浩特的防疫政策会根据北京及全国疫情形势动态调整,2022年北京局部疫情暴发时,呼和浩特曾短暂收紧对北京来呼人员的管控,但随着北京疫情稳定,政策又逐步放宽。

公众的接受度与争议

- 支持者观点:认为严格的防疫政策有助于降低疫情传播风险,保障本地居民健康。

- 反对者观点:部分商务人士、游客认为频繁的核酸检测和隔离政策增加了出行成本,影响经济活动和人员流动。

典型案例分析

2022年10月,北京某区出现疫情,呼和浩特随即要求该区来呼人员执行“7天居家隔离”,部分因公出差人员反映政策执行过于严格,导致商务活动受阻,后经协调,呼和浩特优化了政策,允许符合条件的人员凭核酸证明缩短隔离时间。

呼和浩特防疫政策的影响

对经济的影响

严格的防疫政策可能短期内抑制商务、旅游等活动,但从长远看,有效防控能减少大规模疫情暴发的风险,有利于经济稳定。

对社会生活的影响

防疫政策在保障公共健康的同时,也可能对探亲、求学等日常活动造成不便,如何平衡防疫与便利性,是政策制定者需要持续优化的问题。

对区域协作的影响

呼和浩特与北京的人员流动频繁,两地的防疫政策需协调一致,避免因政策差异导致人员滞留或管理混乱。

未来展望与建议

- 加强信息透明化:及时公布政策调整,减少公众困惑。

- 优化精准防控:利用大数据技术,实现风险人员的精准识别与管理。

- 推动区域联防联控:与北京等城市建立更高效的防疫协作机制。

呼和浩特对北京来呼人员的防疫政策体现了动态调整、科学防控的特点,随着疫情防控经验的积累和技术的进步,相关政策有望更加精准、高效,既保障公共健康,又促进人员正常流动。

发表评论