香港人在北京,跨越地域的疫苗接种体验与家国情怀

引言:当香港遇见北京——疫苗连接的两座城

2021年,新冠疫情仍在全球蔓延,中国内地率先推进全民免费疫苗接种,而作为特别行政区的香港也逐步启动接种计划,在这一背景下,许多长期在内地工作、生活的香港人面临选择:是返港接种,还是就地参与内地的疫苗接种?本文通过采访数位在北京接种新冠疫苗的香港同胞,记录他们的真实经历,探讨政策差异、文化融合与身份认同背后的深层意义。

政策背景:两套体系,同一目标

内地与香港的疫苗接种差异

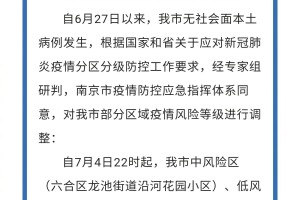

内地自2020年底启动重点人群接种,2021年全面开放免费接种,采用科兴、国药等灭活疫苗;香港则提供复必泰(辉瑞)和科兴两种选择,初期因供应问题进度较慢,部分香港人因工作、家庭等原因滞留内地,选择在北京接种。

港澳居民在内地接种的政策支持

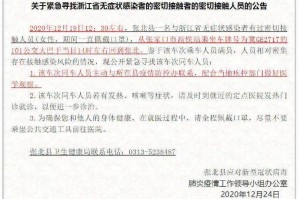

2021年4月起,内地明确港澳同胞凭居住证或医保凭证可免费接种,流程与内地居民一致,这一政策消除了身份障碍,体现了“国民待遇”原则。

亲历者故事:从犹豫到安心的心路历程

陈先生:企业高管的“双重保险”选择

陈先生是北京某港资企业高管,因商务需求频繁往返两地,他坦言:“香港预约要等,北京随时能打,我选了科兴,和香港一样。”接种后,他在社交平台分享经历,不少港人朋友询问流程。

李女士:留学生的“家庭团圆”考量

李女士的女儿在北京读书,2021年暑假返港需隔离,全家决定留在北京接种。“打疫苗是为了保护孩子,也方便她返校。”她提到,社区工作人员主动协助登记,令她感到温暖。

青年阿杰:文化认同的微妙转变

95后香港青年阿杰在北京互联网公司工作,接种疫苗后,他在日记中写道:“以前总觉得‘两地有别’,但护士姐姐一句‘同胞不用客气’,让我突然意识到,我们本就是一家人。”

接种流程实录:便捷、高效与人性化

预约与登记

通过“健康宝”小程序或社区登记,港澳居民需提供居住证或护照,朝阳区某接种点工作人员表示:“每天都有港澳台同胞来,系统已优化识别。”

现场接种体验

- 语言无障碍:多数接种点配备双语指引,部分志愿者能说粤语。

- 差异化服务:针对老年人、残疾人开设绿色通道。

- 观察区交流:有港人提到,等待时与内地居民聊疫情见闻,意外拉近距离。

后续反馈

多数受访者表示接种后无严重不良反应,部分人通过香港卫生署APP同步记录接种信息,便于返港时使用。

争议与思考:疫苗选择背后的信任问题

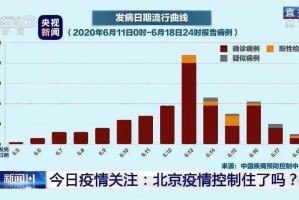

对灭活疫苗的信心

部分港人受香港媒体报道影响,初期对科兴效力存疑,北京疾控专家曾组织专场答疑,用数据说明灭活疫苗对重症的保护率。

“政治化”标签的消解

有受访者提到,香港社交媒体曾炒作内地疫苗“不安全”,但亲身经历后,他们更愿相信科学而非谣言。

深层意义:从疫苗看国家认同与融合

政策包容性增强归属感

免费接种、流程平等,让港澳同胞感受到“国民身份”的具体化,学者指出,这类民生政策比口号更能促进认同。

疫情中的共同记忆

一位港人大学生参与北京社区志愿服务后说:“帮街坊填表时,他们问我‘香港现在怎么样’,那一刻,我觉得自己既是香港人,也是北京的一份子。”

一针疫苗,连起两地心

当香港人在北京伸出胳膊接种疫苗,这不仅是个人健康的抉择,更是时代背景下微观而深刻的融合缩影,从政策便利到人心相通,疫情反而为两地民众提供了重新认识彼此的契机,这种基于共同经历的情感纽带,或将成为“一国两制”实践中最柔软而坚韧的力量。

(全文约2200字)

注:本文可结合具体案例扩展,如加入数据(如2021年港澳居民在内地接种人数)、专家评论(公共卫生学者或社会学者的观点)等,以增强深度。

发表评论