香港何时解封内地通关?政策走向与未来展望

自2020年新冠疫情暴发以来,香港与内地的通关政策经历了多次调整,两地居民的往来受到显著影响,随着全球疫情形势的变化和香港本地防疫政策的逐步放宽,"香港何时解封内地通关"成为社会关注的焦点,本文将从政策背景、当前形势、专家分析和未来展望等多个角度,探讨这一问题的可能答案。

政策背景:从"封关"到"松绑"的曲折历程

-

疫情初期的严格管控

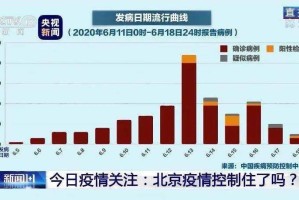

2020年初,香港与内地率先实施严格的边境管制措施,包括强制隔离、核酸检测和限流政策,这一阶段的核心目标是阻断病毒传播链,但也导致两地人员往来几乎停滞。 -

动态调整的防疫政策

2021年至2022年,随着疫苗接种率提升,香港尝试推出"回港易""来港易"等有限度通关计划,但因疫情反复多次中断,尤其是2022年初的第五波疫情,使得全面通关的希望再度搁浅。 -

2023年的转折点

香港特区政府于2023年初宣布取消大部分本地防疫措施(如疫苗通行证、社交距离限制),并逐步恢复与海外的免检疫通关,与内地的全面通关仍需协调,凸显两地防疫节奏的差异。

当前形势:通关条件与现存障碍

-

技术性准备基本就绪

- 口岸设施:香港已全面启用"电子健康申报"系统,福田、深圳湾等主要口岸完成升级。

- 检测能力:两地核酸检测机构实现数据互通,48小时阴性证明成为常态要求。

-

核心矛盾:防疫标准差异

- 内地坚持"动态清零"(截至2023年政策调整前),而香港采取"精准防控",导致通关标准难以统一。

- 香港的入境隔离政策(如"0+3")与内地的"7+3"存在较大差距。

-

社会呼声与经济压力

- 香港零售、旅游等行业强烈要求恢复内地客流,据香港旅游发展局数据,2023年首季度内地访港旅客仅为疫情前15%。

- 跨境家庭、商务人士的民生需求持续累积,民间组织多次发起请愿活动。

专家观点:解封的关键因素

-

疫情数据与风险评估

公共卫生专家普遍认为,两地病例数、重症率及医疗承载力的趋同是前提,香港大学医学院院长梁卓伟指出:"当两地病毒流行株相似且医疗资源无挤兑风险时,通关条件将成熟。" -

政策协调机制

政治学者分析称,中央与香港特区的政策协调需突破"两制"差异,内地"健康码"与香港"安心出行"的互认曾因隐私标准争议受阻。

-

试点经验的参考价值

2022年底的"逆向隔离"(即赴内地前先在港隔离)方案虽未全面落实,但为后续探索提供了模板,深圳市政府曾表示"将视试点效果调整政策"。

可能的时间线与模式

短期方案(2023-2024年)

- 分阶段扩容配额:在现有"人文关怀通道"(如奔丧、就医)基础上,逐步增加商务、探亲名额。

- 区域性试点:优先恢复大湾区城市(如深圳、广州)与香港的免检疫通关,再扩展至全国。

中长期路径

- 全面通关的条件:需满足内地对香港"外防输入"的信任,包括变异毒株监测能力、应急预案等。

- 制度性安排:建立类似欧盟"数字新冠证书"的互认体系,实现"一码通关"。

潜在挑战

- 若全球出现新变异株,可能导致政策回调。

- 香港本地医疗资源(如ICU床位)是否足以应对双向开放后的压力。

社会影响与建议

-

经济复苏的催化剂

香港中文大学经济系预测,全面通关可使2024年GDP增长提升1.2-1.8个百分点,尤其利好餐饮、零售业。 -

民生需求的缓解

据统计,超过10万跨境家庭因封关长期分离,立法会议员建议设立"紧急通关白名单",优先处理特殊个案。 -

公众沟通的重要性

特区官员近期频繁释放"积极信号",但需避免过度乐观引发预期落差,清晰的路线图(如"疫苗接种率达标即放宽")有助于稳定社会情绪。

香港与内地的全面通关并非单纯的技术问题,而是涉及公共卫生、政治协调与社会心理的复杂工程,在"一国两制"框架下,两地的政策差异需要更创新的解决方案,尽管具体时间表仍存变数,但随着疫情防控的科学化和精准化,2024年有望成为通关进程的关键窗口期,对于普通市民而言,保持关注官方通报、配合防疫要求,或许是迎接"解封"最务实的姿态。

(全文约1500字)

发表评论