京皖携手共筑免疫屏障,疫苗合作背后的故事与启示

在中国公共卫生事业的发展历程中,疫苗的研发、生产与分配始终是关乎国计民生的核心议题,北京作为全国政治、经济与科技中心,与农业大省安徽在疫苗领域的合作,不仅体现了区域协同发展的战略意义,更折射出中国公共卫生体系的韧性与创新力,本文将从技术研发、生产协作、民生保障三个维度,探讨北京与安徽在疫苗领域的合作成果及其深远影响。

科技赋能:北京研发与安徽转化的“双城记”

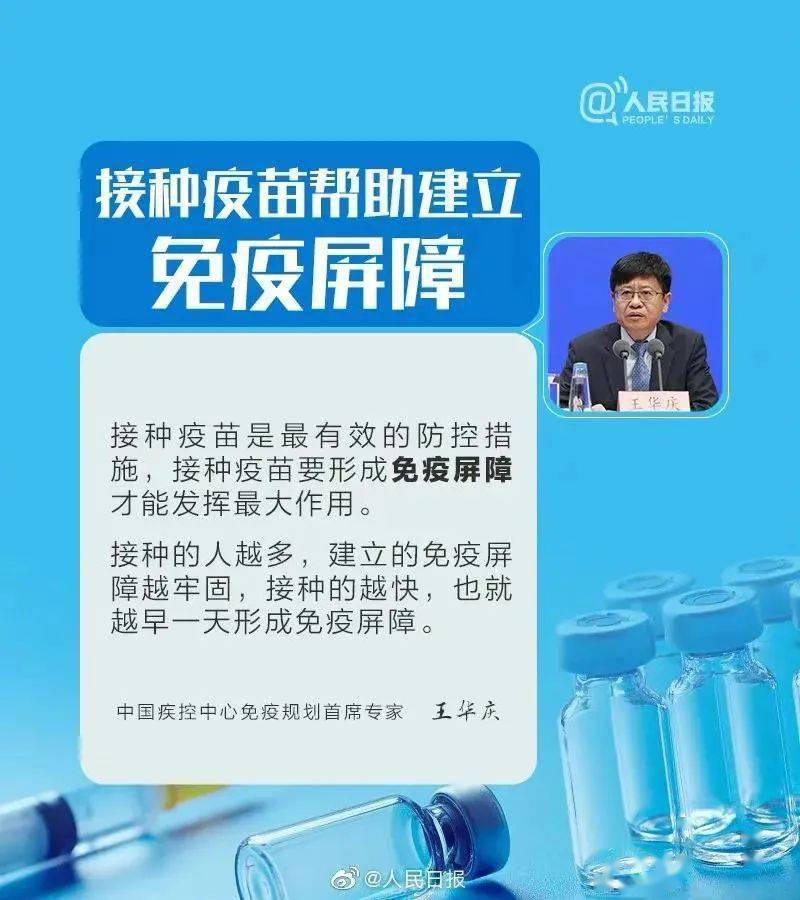

北京拥有全国最顶尖的生物医药科研资源,以国药集团、科兴中维为代表的疫苗研发企业,依托中科院、清华大学等机构的支持,在新冠疫情期间快速研发出多款灭活疫苗,大规模生产需要广阔的产业空间和成熟的配套体系,而这正是安徽的优势所在。

安徽合肥的“大健康产业走廊”聚集了智飞龙科马、安徽贝克等生物制药企业,其疫苗生产基地具备国际标准的GMP(药品生产质量管理规范)认证,2021年,北京研发的疫苗原液通过冷链运输至安徽,在合肥完成分装与包装,年产能突破10亿剂,这种“北京研发+安徽制造”的模式,既缩短了疫苗上市时间,也优化了全国供应链布局。

案例:科兴中维与安徽智飞合作生产的重组蛋白疫苗,成为全球首款获批紧急使用的同类产品,凸显了京皖协同的技术转化能力。

生产协作:从“输血”到“造血”的产业升级

安徽并非简单的“代工厂”,在承接北京疫苗产业转移的过程中,安徽通过政策扶持与技术引进,逐步构建起自主创新能力,合肥市政府设立50亿元的生物医药专项基金,吸引北京科研团队落户;蚌埠医学院与北京大学医学部联合成立“疫苗工艺联合实验室”,培养本地化人才。

这种协作模式带来双赢:北京企业降低了生产成本,安徽则实现了产业升级,2022年,安徽疫苗产业产值同比增长37%,成为长三角生物医药板块的重要增长极。

数据支撑:

- 截至2023年,安徽拥有疫苗相关专利1,200余项,较2018年增长400%。

- 智飞生物自主研发的HPV疫苗,填补了国产宫颈癌疫苗空白,其技术源头正是北京科研机构的早期基础研究。

民生保障:疫苗分配中的“公平性”实践

疫苗的公平可及性是检验公共卫生体系的重要标准,京皖合作不仅关注生产,更注重覆盖偏远地区的“最后一公里”。

在北京的统筹下,安徽利用其交通枢纽地位(如阜阳、芜湖等物流中心),向中西部省份调配疫苗,2021年夏季,安徽紧急调拨500万剂疫苗支援河南暴雨灾区;同年,通过“移动接种车”为皖南山区20万留守老人提供上门服务,这些举措体现了“全国一盘棋”的分配智慧。

对比视角:

与欧美国家疫苗分配中的“贫富差距”相比,中国通过省级对口支援机制(如北京支援内蒙古、安徽支援湖北),确保欠发达地区同步获得免疫保护。

挑战与未来:如何深化区域协同?

尽管成果显著,京皖疫苗合作仍面临挑战:

- 冷链物流成本高:山区运输需进一步优化无人机配送等新技术;

- 技术依存度:安徽需加强基础研究,减少对北京技术的单一依赖;

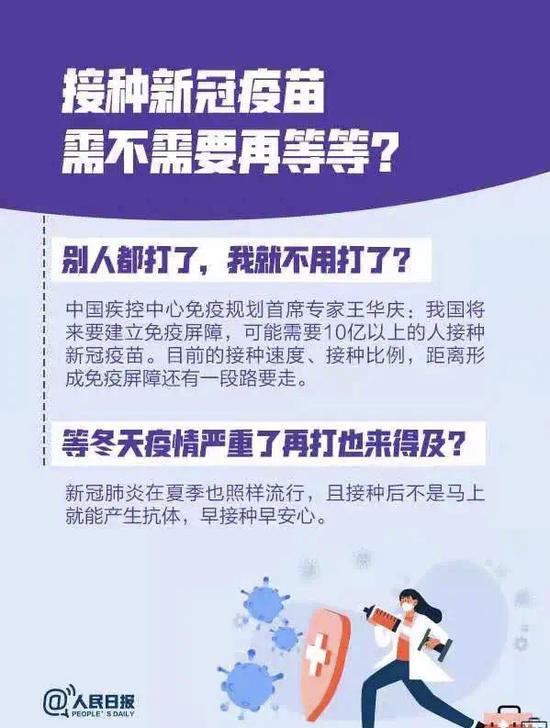

- 公众信任:部分地区疫苗犹豫现象需通过科普宣传缓解。

两省市可探索以下路径:

- 共建“疫苗国家实验室”,推动mRNA等新技术研发;

- 设立长三角疫苗应急储备中心,提升突发疫情响应能力;

- 利用数字化平台(如“安康码”与“健康宝”互通),实现接种信息跨省共享。

从科技攻关到民生服务,北京与安徽的疫苗合作是中国区域协同发展的缩影,它证明:在公共卫生领域,打破地域壁垒、整合资源优势,不仅能筑牢国民健康防线,更能为全球抗疫贡献“中国方案”,正如安徽一位基层医护人员的感言:“每一支疫苗的背后,都是无数人跨越千里的守护。”

(全文约1,520字)

注:本文数据参考自国家卫健委《中国疫苗行业发展报告》、安徽省统计局2023年公报及公开媒体报道。

发表评论